С. Воложин.

Комментарии к книге Бенуа.

Учитесь не верить

V (продолжение).

Ф. П. Толстой.

"…его “Душенька” полны такой грации и ритма, так тонко задуманы, исполнены такой прекрасной античной страстности, с изредка встречающимися мотивами лафонтеновской шаловливости, что эти произведения могут быть причислены к истинно эллинским созданиям нового времени вроде работ Прюдона и некоторых Флаксмена”.

Толстой. Душенька любуется собою в зеркало. 1821.

Поздний классицизм, где-то мелькнуло… Иллюстрация предромантика Богдановича с его “Душенькой” (1783)… По мотивам мифа об Амуре и Психее. Всё до чрезвычайности сложно, если подходить идеологически…

Я читаю эту “Душеньку” и удивляюсь – до чего там всё максимально, экзальтированно!.. А у Толстого как-то наоборот – минимально. По цвету. Максимально по числу отражений…

|

И по стенам пред ней стоят великим рядом, Дабы краса ее удвоена была. Увидев там себя лицом, плечом и задом, От головы до ног… |

И ещё, подобно мифу, Толстой как бы лишил Душеньку лица, как в мифе не видела Душенька своего супруга, бога Амура. Это как китайцы самое страшное, дракона, изображали пустым листом, так и тут ослепительная красота Душеньки – не видна. А вообще, сообразно тому, как Виноградов назвал “Душеньку” лёгкой поэзией, так Толстой облегчил свою иллюстрацию: лишил интенсивности цвета. – Это, действительно, изящно.

Между прочим, в попавшейся цитате есть грубое слово “задом”, не вяжущееся, вроде бы с лёгкостью и изяществом. Но и оно объясняется:

"…для широких масс столичного и провинциального образованного круга, подвергавшегося европеизации, была характерна тенденция к отрыву от церковнославянской письменности. Русское образованное общество стремилось выработать систему литературных стилей, освобождённых от излишнего груза “славянщины” и сочетавших европейскую культуру устной и письменной речи с разновидностями русского общественно-бытового языка. Обиходная речь той эпохи не чуждалась мещанского просторечия и свободно включала в себя элементы “простонародного”, крестьянского языка, даже областные и диалектальные” (Виноградов. Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX веков. М., 1982. С. 141).

Так что и зад, и классицизм были в одну и ту же степь.

А что можно сказать об "античной страстности”? – То, что греки, особенно Гомер, тонули в подробностях – от страстной жизнерадостности. Так мы их, подробности, видим в лепнине у потолка, в орнаменте стен и рам зеркал, в подставках для ваз, в сложности причёски и драпировок. – Чувствуется классицистский порыв вон от дикого, тёмного (с точки зрения классицизма) Средневековья.

Вот только шаловливости я не вижу у Толстого. Думаю, что она попала под руку Бенуа от самой “Душечки”.

|

Нечаянно же ей во оной книг громаде Одну трагедию случилось развернуть, - Писатель тщился там слезами всех тронуть, И там любовница в печальнейшем наряде, Не зная, что сказать, кричала часто: ах! Но чем и как в бедах Ее вершился страх? Она, сказав "люблю", бежала из покоя И ахать одного оставила героя. |

А лафонтеновская шаловливость что такое?

|

Был в старину такой дурак, Что в Кошку по уши влюбился; Не мог он жить без ней никак: С ней вместе ночью спать ложился, С одной тарелки с нею ел, И, наконец, на ней жениться захотел. Он стал Юпитеру молиться с тёплой верой, Чтоб Кошку для него в девицу превратил. Юпитер внял мольбе и чудо сотворил: Девицу красную из Машки-Кошки серой! Чудак от радости чуть не сошёл с ума: Ласкает милую, целует, обнимает, Как куклу наряжает. Без памяти невеста и сама, Охотно руку дать и сердце обещает. Жених не стар, пригож, богат ещё притом, Какая разница с котом! Скорей к венцу. И вот они уж обвенчались; Все гости разошлись, они одни остались. Супруг супругу раздевал, То пальчики у ней, то шейку целовал; Она сама его, краснея, целовала… Вдруг вырвалась и побежала… Куда же? — Под кровать: увидела там мышь. Природной склонности ничем не истребишь |

Теперь – Прюдон.

Прюдон. Психея, похищаемая Зефирами. 1802.

"В творчестве Прюдона черты позднего классицизма сочетаются с интимностью, грацией и живописной мягкостью, унаследованными от искусства 18 в.; вместе с тем в ряде произведений, проникнутых экзальтацией или сентиментальностью” (http://www.artcontext.info/pictures-of-great-artists/55-2010-12-14-08-01-06/906-pryudon.html).

Бенуа абсолютно точен. Флаксмена можно не смотреть.

Непонятен только сам Прюдон. Это ж уже много крови пролилось к 1802 году с 1789-го. Чего ж он сюсюкает? Правда, и Толстой не понятно, чего так экзальтирован, когда воинствующий гражданский романтизм на дворе.

Алленов объясняет:

"…Федор Толстой. Это уже не художник-ремесленник, квалифицированный исполнитель, связанный корпоративными цеховыми нормами, которые, хотя и в модифицированном виде, сохранялись в XVIII веке. Теперь это художник-артист, актом творчества утверждающий значительность неповторимо индивидуального момента в искусстве. Отношение к непосредственно предшествующей художественной традиции также становится индивидуально избирательным, вплоть до полного игнорирования ее заветов” (С. 111).

В том числе и до следования им… переходным от классицизма к сентиментализму.

*

"…не может быть речи и о бедности содержания в таких перлах, как комната Тыранова или алексеевский портрет Ступина”.

Предполагаю, что речь вот о чём.

Тыранов. Интерьер в дворянском доме. 1830-е.

Предложением раньше видно, что под содержанием Бенуа понимает живописное содержание, способность "доставить бесконечное удовольствие для глаза”. (Почему в такой способности он давеча отказывал дюссельдорфцам, я подумал.)

Что ж, я тут не оспорю. Хоть это, конечно, полемически против передвижнического содержания Бенуа акцентирует на живописном содержании.

Всего лишь жёлтое, красное и коричневое тут, но как-то богато, богато оттенками. И ни одного – холодного.

Алексеев (Сыромянский). Портрет художника А.В. Ступина. 1836.

А тут восторги Бенуа мне не понятны. Всё, да, тепло. Но…

Для Бенуа только бы не ослепление "ложным блеском” брюлловщины.

*

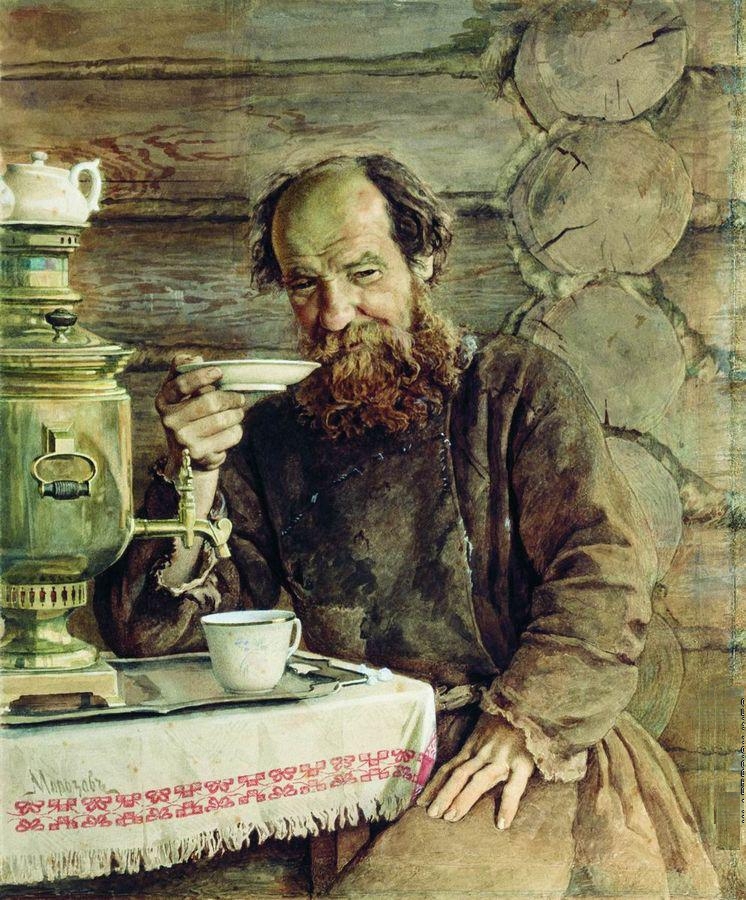

"Трудно сказать, жили ли традиции Венецианова после его смерти. Надо думать, что нет, если мы взглянем на непосредственно после него явившихся “жанристов” (Штернберг, Чернышев, Тимм, Иван Соколов и даже Сверчков, Петр Соколов, Зичи ничего общего с Венециановым не имели), и еще менее, если взглянем на тех, которые взялись за бытовую живопись впоследствии. Но среди поколений 60-х годов всего один художник, и то третьестепенный, явился как бы запоздалым и одиноким венециановцем, скромно, просто списывавшим с натуры, совсем так, как то практиковалось в школе 20-х годов, — это Морозов”.

Морозов. За чаепитием.

В общем, не как Алленов – романтизм, Бенуа видит в венециановской школе бытовую живопись, изображавшую крестьянскую или близкую к ней дворянскую жизнь – реализм. Бестенденциозный. Писание с натуры.

А чем же весь перечень иных не такой?

Штернберг. Ярмарка на Украине.

Ну это явно не с натуры написано. Вислые усы, папахи, мазанки – да, украинские. Но естественного тут ничего нет.

Я не буду осквернять свой комментарий другими репродукциями картин художников, мимоходом приведённых Бенуа.

VI.

Первые пейзажисты.

Писать эту книгу-раздражение-на-Бенуа я начал от беды. Не находилось к чему приложить себя – к тому, к чему я наиболее приспособлен. К озарению осознанием того катарсиса (всегда сколько-то подсознательного), который возникает от противочувствий, которые в свою очередь возникают от противоречий “текста” конкретной картины. Если картина является произведением неприкладного искусства. А не прикладного. Каким явились, по точной мысли Бенуа, и первые русские портреты, и первые русские пейзажи:

"…как только стали возводиться великолепные дворцы, разбиваться роскошные сады и вырастать как по волшебству новые города, явилась потребность все это увековечить, от всего этого, как от самого лестного для самолюбия русского человека, иметь воспоминания, “портреты”. Именно по той же причине, по которой с таким усердием выписывались иностранные портретисты (что и повело к расцвету собственной школы портретистов), выписывались с не меньшим усердием иностранные “портретисты местностей” — перспективисты и видописцы, под влиянием которых и среди доморощенного малерства стали проявляться вскоре первые проблески пейзажной живописи, но относящиеся сюда произведения сперва представляют собою не что иное, как просто архитектурные и топографические съемки, а затем только они, по мере того как иностранные наставления глубже прививались, приобретают все большее техническое совершенство и все более художественный характер”.

При слове “художественный” я с Бенуа расхожусь, ибо принял для себя теорию художественности Выготского, которая, если двумя словами, есть противоречивость текста. Которая и запускает механизм, описанный двумя абзацами выше. И которая не распространяется на прикладное искусство (здесь приложение – к удовлетворению "лестного для самолюбия русского человека”).

Я принял для себя и другую теорию, Натева, что у неприкладного искусства есть специфическая функция, ничем иным, кроме как неприкладным искусством, не исполняемая. И функция эта, если одним словом, испытательная. Если тремя – испытание сокровенного мироотношения. А если полная формула, то: непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества. Натев избег понятия подсознательное. Но оно предполагается. Хотя бы словом “сокровенное”. И вы, читатель, вспоминаете, что в первом абзаце толковалось о катарсисе, который сколько-то подсознательный.

Так сопрягаются теории Натева и Выготского.

Есть и третья теория, сопрягающаяся с этими двумя, - теория происхождения человека по Поршневу. По следствию из неё искусство произошло при происхождении человека. Но тогда оно было, наверно, почти прикладным. Стадо подразделялось на внушаемых и внушателей. Внушаемые рождались недоношенными и потому бесшёрстными и с гортанью, способной издавать необычные звуки. Таких, внушаемых, самок внушатели заставляли в худые времена отдавать детей на съедение стаду. Не без помощи тоже достаточно необычных звуков. Самки “знали”, что вследствие присущей всем приматам имитативности они тоже могли б произнести такие, парализующие, звуки, но нельзя: это привилегия внушателей, воплощающих МЫ, стадо. Собственно, с МЫ связывались даже не внушатели, а этот звук. Появилось идеальное, общее для всего стада. Так человек получился тогда, когда – может, от мутации – внушаемые решили совершить нечто экстраординарное (и потому парализующее), но не в звуке (что было нельзя), а в чём-то другом. Материальном как бы. Например, каждая особь продырявливала по ракушке, одна из них протягивала через их всех жилку, и образовавшееся ожерелье предъявляла внушателю при очередной попытке её парализовать. Тот сам впадал в ступор, и от него можно было с ребёнком убежать. Это уже был побег человека. При помощи искусства! – Прикладное ли было оно? – По степени неразвитости сознания “зачем” делается ожерелье, можно думать, что это было синкретичное явление: и прикладное, и неприкладное, т.е. испытательное – страшно ж (выдержу или не выдержу, делая то, что наверно, нельзя). – Побег от внушателей из Африки, кстати, зафиксирован в ДНК всех людей, не уроженцев Африки.

Так я жду, что неприкладное искусство то и дело появляется во всей истории искусства. Жду противоречивости “текста”.

Но искусство быстро приобрело очень много неспецифических функций. А я-то лучше всего могу обращаться только с неприкладным. И вот – редко на него натыкаюсь. Оттого, раздражившись на велеречивость Бенуа, я и принялся (на безрыбье и рак рыба) комментировать его книгу. А она никакими функциями живописи не пренебрегает. И я пишу и томлюсь.

Итак.

"…лишь изредка робкое доискивание сентиментального настроения”.

О Семёне Щедрине.

Семён Щедрин. Мельница и башня Пиль в Павловске. 1792.

Я нарочно выбрал то, что принижает цивилизацию (раз сентиментализм разочарован в ней): человеческие строения выглядят неуместными по сравнению с природой, они неприятно геометричны, сухи, недостроены (нет ещё лопастей мельницы, не выравнены доски крыши на пристройке).

То есть там, где строения красивы, понимать надо, там до сентиментализма картина не дотягивает?

Семён Щедрин. Вид на Каменноостровский дворец и плашкоутный мост через Большую Невку со стороны Строгановской набережной. 1804.

Тут, впрочем, тоже есть бунт против цивилизации: плот ближе расположен, чем вёсельная прогулочная лодка с тентом от солнца.

Вообще у меня ещё одна проблема. Как усекать, что сделано под влиянием подсознания, а что – знания. Последнее являет иллюстрацию знаемого (скажем, разочарования в цивилизации) и тогда вообще, по-моему, его результат должен быть отлучен от искусства. От искусства в узком смысле слова: когда условное имеет дело с подсознанием. (В широком смысле слова искусство – есть любое повышенное умение.)

И вот как мне отнестись в этой связи к словам Бенуа о Семёне Щедрине? В каких картинах тот подсознательно доискивался до сентиментализма (и тогда это – искусство и даже неприкладное), в каких – не подсознательно, а зная, что и как рисовать, чтоб получилось сомнение в цивилизации? Вот что его дёрнуло вдруг нецивилизованный плот рисовать? Заодно и нецивилизованный способ приготовления пищи на костре… Дым от которого аж частично застилает шикарное отражение дворца в воде.

Или вот вопрос: Семён Щедрин понимал или нет, что только неумёхи разводят костёр под самым деревом? Он надсмеялся над беглецами на природу или это у него получилось нечаянно?

*

"Более свежим, нежели Щедрин, является Михаил Иванов <…> в лучшую пору своей деятельности, в 1800 году”.

М. Иванов. Российская эскадра под командованием адмирала Федора Федоровича Ушакова, идущая Константинопольским проливом. 1799.

Искал, что такое бо`льшая свежесть… - Не понял. Имея в виду живописную сторону.

М. Иванов. Вид в Царскосельском парке. 1794.

М. Иванов. Турецкий киоск в Царскосельском парке. 1794.

"Виды Царскосельского парка выполнены Ивановым в первой половине 1790-х годов и выражают то новое, что он внес в пейзажную живопись. В них нет поэтической “неопределенности” щедринских пейзажей, а, наоборот, все ясно, четко и немножко холодновато. Это не столько щедринское мечтательное созерцание, сколько объективно описательное изображение. Это не стихи, а поэтическая проза” (http://art19.info/articles/ivanov-mikhail.html).

Но в то же время:

"Это изящество, однако, чаще всего выступало в виде указанной уже идеализирующей эстетизации вида с натуры. В этом сказывалась исторически и классово ограниченная сторона классицизма. Картинность выступала как раз навсегда данные и одинаково применяемые ко всякому виду приемы композиции. Реальность укладывалась в отвлеченную формальную схему. В этих целях натура перестраивалась, и в реальный вид вносились черты “сочиненности” как в виде всякого рода добавлений (деревьев, камней, ручьев), так и изменений соотношения между предметами, их действительного расположения в натуре. В этом подчинении частного условности целого сказывалась идеалистическая рациональность классицизма” (Там же).

Вот мне и бо`льшая свежесть по Бенуа. В кои веки Бенуа пролетел, отдавая предпочтение классицизму перед чем бы то ни было иным (сентиментализмом).

*

"…прекрасные акварели позднейшего времени, вовсе не уступающие лучшим вещам Роландсона”.

Роулендсон. Портсмутский пункт. 1811.

И чего Бенуа этого карикатуриста-порнографа, вообще-то, приплёл к М. Иванову?..

*

"Большинство того, что от него [Ф. Алексеева] осталось, как, например, акварельные виды Москвы в Эрмитаже и всякие его Кремли и Петербурга последних двадцати лет его жизни, относятся собственно ко времени полного упадка его творчества. Спутанный влиянием вошедшего в моду Юбера Робера, он принялся шикарить, щеголять — и совсем неуклюже, — вместо того, чтобы по-прежнему жирной и сочной кистью серьезно передавать натуру, а рисунок его стал дряблым и небрежным, колорит превратился в какую-то жесточайшую какофонию, состоящую исключительно из трех тонов: желтого, черного и синего. Но то, что им было сделано в первую половину его деятельности, под свежим впечатлением сильной и правдивой венецианской школы, так хорошо, что вполне можно согласиться с прозвищем русского Каналетто, данным ему современниками”.

Каналетто – это то редкое пока для меня имя, которое я знал без Бенуа. А Алексеева в такой роли не помню.

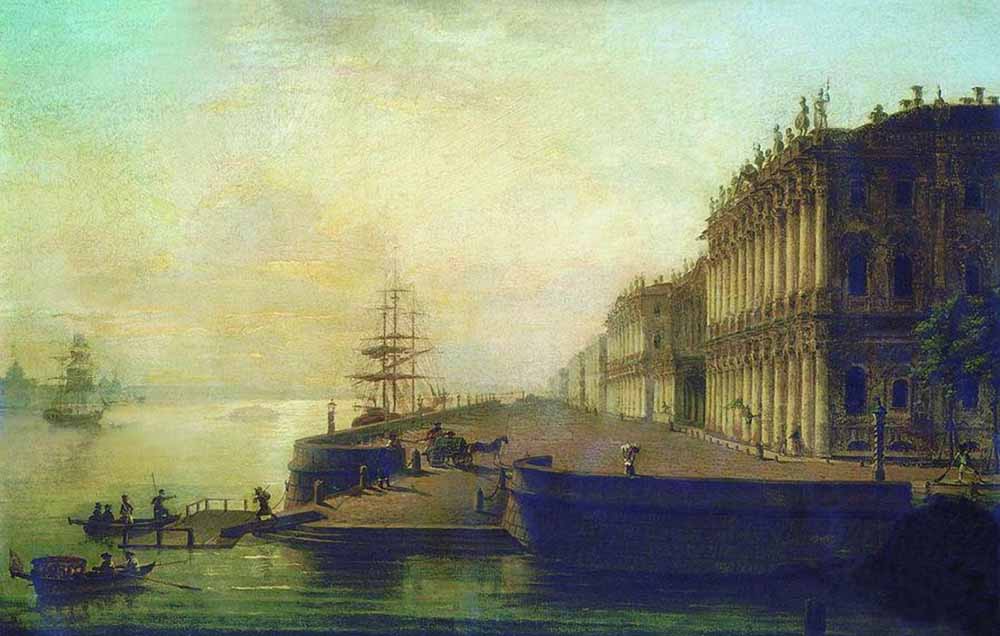

Ф. Алексеев. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости. 1794.

Видел её много раз, а поди ж ты – не запомнил автора…

Но ищем теперь его полный упадок после 1804-го.

Ф. Алексеев. Вид Биржи и Адмиралтейства от Петропавловской крепости. 1810.

Хм. В самом деле, не сравнить…

Не потому ли я его и не запомнил?

Робер. Вилла Мадама под Римом. 1767.

Вот где разочарование в Разуме и классицизме. Живописец руин… Я как-то не понимаю, к чему его Бенуа к потерявшему вкус Ф. Алексееву притянул…

*

А. Из-за черноты.

"Никто из западных художников так не подходил к Бернардо Беллотто, как наш Алексеев; его копии с картин знаменитого венецианца в Румянцевском музее — дрезденский Цвингер и какая-то перспектива — не будь его подписи, можно было бы принять за оригиналы, а его “Набережная” в Музее Александра III — вещь прямо изумительная <…> Какого-либо настроения искать в ней нечего: Петербург написан в тех самых горячих тонах с черноватыми тенями, которые были найдены Беллотто и в которых этот мастер писал решительно все…”.

Беллотто. Площадь Святого Марка.

Оказывается, Каналетто – это прозвище Беллотто.

А горячих тонов я не вижу.

Алексеев. Копия с картины Беллотто “Цвингер в Дрездене”.

Прелести у Алексеева тоже не вижу. Может, копия плохая.

Беллотто. Цвингер в Дрездене.

Тут же одинаковость с Беллотто “Дворцовой набережной”, что выше, Бенуа описывает совершенно непонятными мне словами:

"…сочность, горячность красок, их полное вкуса сопоставление и “жирная” техника сообщают этой картинке такое живописное очарование, что не приходится сожалеть об отсутствии в ней чего-либо более правдивого”.

Но интересно, что для этой картины, хоть это и классицизм, Бенуа почти забывает негативные слова. А какое и находит, так оно совсем про то (правдивость), за что он будет шпынять передвижников.

*

"…любить все простое, естественное, даже милую, хоть и жалкую, родную природу <…> Галактионов создал целое направление, отличающееся именно этим простодушным и задушевным характером”.

Галактионов. Каменноостровский мост. 1822.

Царскосельские виды М. Иванова, пожалуй, действительно, роскошно выглядят по сравнению с этой плоскостью ландшафта и одинаковостью высоты и вида деревьев и искусственно высаженных и естественно растущих.

Хм. А я думал, что это - милую, родную невзрачность - Саврасов открыл.

А вот и то, что является "простодушным и задушевным характером”: “не позируя”. В самом деле: две дамы справа спинами к художнику стоят, маленькая девочка увлечена ногами лошади, её мама и папа ею не заняты, а подходящим офицером, видимо, знакомым, который сам к ним спешит, узнав их ещё издали. Только всадник смотрит на художника и картинности ради пустил лошадь вскачь.

*

"Мартынов, который в своих ребячески нарисованных, но очень хорошо раскрашенных литографиях и чрезвычайно тонких акварелях является, пожалуй, еще более сердечным и непосредственным художником, нежели Галактионов. Очаровательно правдиво передал он длинные ряды скучных, холодных домов, однообразно вымазанных охрой, тощие, но милые сады наших окрестностей (площадка Монплезира, с заходящим солнцем, играющим на легких всплесках залива), полные суровой поэзии берега Невы, с их громадами дворцов или с далеким Смольным, тающим в летнем вечернем воздухе. Мартынов, скромный, неумелый Мартынов, как никто, передал всю своеобразную красоту Петербурга, красоту его грандиозной казенщины, его охряных фасадов, бесконечных, вытянутых в линию улиц, его чахлых окрестностей, где среди полузаброшенных, жалких парков красуются вычурные дворцы; а лучше всего он передал всевозможные эффекты освещения и того особенного морского воздуха, которым Петербург может похвастать даже перед Голландией”.

Я это переписал, чтобы – впервые – не возмутиться велеречивостью, а чтоб репродукцией подтвердить, что очень верно пишет Бенуа.

Мартынов. Вид реки Мойки со стороны Императорских конюшен. 1810. Бумага, акварель, тушь.

Казёнщина тут видна только в этих несчастных окнах. А полузаброшенность – в этих неубранных после постройки набережной камнях.

Здорово! Я не знаю, как он сделал, что ясно, что он эту непрезентабельность любит.

Фантастический народ – любит свою невидность. Или все народы такие? Просто свойство неприукрашивающего реализма?

*

"…но он [Воробьёв] уже не инстинктивно, как его учитель Алексеев и товарищ Галактионов, а прямо намеренно задавался известными поэтичными темами, в которых сказывалась его мягкая, восприимчивая к музыке душа и, быть может, влияние нарождавшегося тогда романтизма, от которого все вдруг как-то ожило, приобрело смысл и значение. Его петербургские закаты, восходы, лунные эффекты полны мечтательности, но для усиления настроения, вероятно, также в угоду требованиям преподанной в Академии красоты, многое прикрашено, приглажено, прифантазировано. Скромная прелесть Петербурга не удовлетворяла Воробьева”.

Воробьёв. Вид Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. 1830-е.

Что ж тут может быть прифантазировано? Может, к Дворцовой набережной не причаливали корабли? – Интернет всё знает и говорит: нет. "На берегу Невы на Дворцовой набережной, у Зимнего дворца была сооружена в 1818 г. Пристань” (http://panevin.ru/calendar/tags/dvortsovaya_naberezhnaya/). Может, не было реки (что на переднем плане)? Её фактически сейчас там нет. Нет. Была: "Дворцовая пристань была построена в 1820-1824 годах. Она находилась в месте выхода Дворцового проезда к Неве. Сейчас на этом месте расположен въезд на Дворцовый мост” (http://www.driver-river.ru/admiralteistvo). А. Солнечная дорожка. Во-первых, она – от невидимого солнца, во-вторых, она сориентирована на северо-северо-восток. Что может ли быть? – На гуглокарте тень от Александровской колонны как раз именно с такого направления падает. Тени на картине, правда, градусов на 60 от этого направления повёрнуты против часовой стрелки. То есть, направление на солнце и направление теней не совпадают. Но так ли много тени дают для впечатления? – Я не знаю, что может быть топографически прифантазировано. Разве что зелёный колорит небывалый? – Это у Бенуа как придирка к дюссельдорфщине. Как красиво – так академизм ненавистный.

Жестокая ницшеанская трезвость Бенуа не допускала красоту как бегство в прекрасную внутреннюю жизнь несчастного героя. А если не несчастного, - как было не с подлинным романтизмом, а с тенью его (вопреки Бенуа вовсе не "нарождавшегося”, а вырождающегося) – по Аленову, – как было с академическим романтизмом, - то тем паче.

Самое плохие слова, какие избрал Бенуа для этого – "слащавость” и "питторескно-лавочного характера”.

Воробьёв. Лунная ночь в Петербурге. 1839.

Призна`юсь, я б без Бенуа стусил бы так назвать вот этакую картину.

*

"Влюбился Щедрин, взял широкую, точно Пейнакером или Ботом оставленную там палитру, схватил их сочные краски и гибкие кисти — и пошел списывать один этюд за другим, бодро и смело, наслаждаясь, как они, бесконечной прелестью этой чувственной и прекрасной, но вовсе не чувствительной и не болезненно-загадочной страны”.

Пейнакер. Мост в итальянском пейзаже. 1653.

Бот. Итальянский пейзаж с художником. Вторая четверть 17 века.

Я с удовольствием переписал цитату о Сильвестре Щедрине, не за "сочные краски”, а потому что она подтверждает мой вывод о реализме С. Щедрина (см. тут) и потому что реализмы повторяются в веках.

Конец 6-й интернет-части книги.

Перейти к другим интернет-частям:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |