С. Воложин.

Комментарии к книге Бенуа.

Учитесь не верить

XII (продолжение).

Влияние академии на реалистическую школу

"В “Брюллова” впадал и Ге (“Петр”, “Пушкин”, “Екатерина II”) в ту же злосчастную эпоху всеобщего перелома, в начале 70-х годов. Тогда он все более и более стал удаляться от непонятого им идеала Иванова, но еще не примкнул к учению Толстого и совершенно терял под ногами почву”.

Плохо, что Бенуа, когда это пишет, в голове своей имеет, что это за идеал (по его версии) у Александра Иванова, а читатель его не представляет. (Я предполагаю, что, что такое толстовство, мой читатель знает.)

Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871.

Странно назвать впадением в “Брюллова” чуть не организатора демонстративного бунта будущих передвижников против Академии и участника первой их выставки. Но пусть. Мог же Ге не ведать, что творит. Голова, мол, его думала одно, а руки – привычное, академическое.

Так эффектёрства ж брюлловского как раз нет, репрезентативной пышности нет. Наоборот – нарочитая нетеатральность поз и темнота интерьер скрывает.

Или есть – контраст освещения…

Есть-то он есть, да акцент контраста с лиц перемещён на пол. Это там всё ясно: чёрное и белое. А в персонажах – далеко не так.

Да, у Алексея вид провинившегося, но ведь и не покаявшегося. Да у Петра поза естественности, ибо правоты, но, раз он себе уже всё доказал, то почему сцена ещё длится?

Я подозреваю, что Ге сам доходил до того, что называется толстовством. И начало тому процессу, может, в отсутствии определённости на картине “Пётр…”. В отсутствии её касательно персонажей, не пола.

10 лет прошло с отмены крепостничества. И что? А ничего хорошего – крестьянам. И народники (в кружках с 60-х годов) им чужие, и демократические, так называемые, реформы, проводимые властью – тоже.

То есть Бенуа чуть было художника не похвалил словами про "эпоху всеобщего перелома”.

Я тут часто обращался к Алленову, чтоб посадить в лужу Бенуа. Но теперь хочу обратиться с противоположной целью:

"Он изображает не катастрофу, а нечто более гнетущее и жуткое – паузу, тишину перед катастрофой, предчувствие конца. Но боль, крик, гнев, стон начинает исторгать сама плоть живописи, что делает Ге провозвестником экспрессионистической линии в будущей живописи XX века” (С. 210).

Брюлловщина – это, в частности, гладкопись (и она есть у Ге), а экспрессионистская плоть живописи – это не гладкопись.

Не правы оба. Бенуа – из-за внимания на частность, Алленов – из-за видения того характера мазков, какой не существует по крайней мере в этой картине.

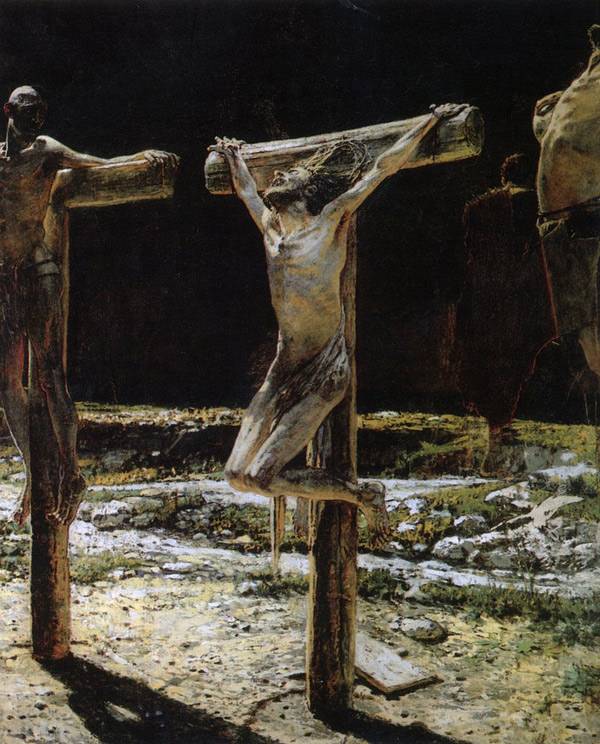

Иное дело вот эта.

Ге. Распятие. 1892.

"Пушкина” и “Екатерину II" я посмотрел и комментировать не буду, потому что ни мне нечего Бенуа возразить, ни не в чём с ним согласиться.

*

Нет в интернете и “Мессалины” Чистякова, чтоб убедиться, что и он не имел "внутреннего убеждения в необходимости ее создания”.

*

"…радужная и очень скверная картина Якоби попала в музей нашего отечественного искусства, где и висит, на поучение всем потомствам и в предостережение им, на самом видном месте…”

Якоби. Инаугурация Императорской Академии художеств 7 июля 1765 года. 1889.

Надо же… Такая красота, а так обхаяна.

И ведь не скажешь, что тут лиц нет:

"В знаменитой картине В. Якоби “Инаугурация Академии художеств 7 июля 1765 года” можно видеть не только саму Екатерину II, даровавшую Академии Привилегию, штаты и Устав, но и прославленных деятелей российской культуры того времени – здесь и первый президент Академии И.И. Бецкой, и Е. Дашкова, великий князь Павел Петрович, графы А.С. Строганов, А.П. Шувалов, Г.Г. Орлов, Н.И. Панин, князь А.М. Голицын...” (http://www.rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=15799).

Скажем, вот этот – Павел, наверно.

Вот этот – А.С. Строганов, может быть. Брови прямые и худощавый.

Поискать Г.Г. Орлова – будет этот женоподобный красавец, возможно.

Широколицый, но с впалыми щеками – возможно, Н.И. Панин

А из женщин ближе всех к Екатерине II, наверно, Дашкова сидит.

Другое дело, что раздражение Бенуа можно понять: чего вдруг страдателю за народ писать парадную провластную картину. Когда он честен? Если надоело передвижничество, то выход Ге в экспрессионизм более естествен, чем в академизм.

XIII.

Академический жанр. Карикатуристы

"В своих итальянских и восточных сценках Брюллову, по-видимому, было меньше всего дела до того, похожи ли эти сценки на ту жизнь, среди которой он жил, или вообще на жизнь. Писал он их, только соображаясь с мещанским вкусом любителей и дилетантов, с требованиями с их стороны миленького, сладенького, хорошенького рассказика”.

Брюллов. Пляска перед остерией в Риме. 1827. Бумага, акварель.

Грубость плюс… изящество. Чем не удивительность?

- Нет, ты мещанин, - хлещет мне по щекам Бенуа.

А я боюсь, что он имел в виду ошарашивавшие ослепительные картины типа “Итальянка, собирающая виноград”. Так на то клюнули все, а не только мещане. (Или все – это и есть мещане?)

В связи с этим попрёком – следующее:

"…повторял один лишь шаблон, пустой и бездушный, миловидный до сахарности, примешивая к нему дешевое остроумие, в сущности, только острожеманное и даже пошловатое.

В этой области у него нашлось не меньше последователей, чем в grand-art'e, и эти последователи (Скотти, Деладвез, Орлов, Эппингер, Штернберг, Чернышев, впоследствии Бронников, “академический” Верещагин, Риццони, Реймерс и многие другие) все были в своем роде так же похожи на великого maestro…”.

Скотти. Гадание. 1841.

Ну действительно: девушка – ну очень доверчиво серьёзна, ну совсем не видит, как несерьёзен её любимый; ворожея – ну очень напориста и будто тоже не видит, что за тип ухаживает за этой простушкой.

Я, наверно, поверю Бенуа и не стану смотреть остальных художников. Всюду будет банальность.

Бенуа прав.

*

"…как и Петровские и Раевы в своих исторических и церковных картинах [похожи] на “монументального” Брюллова”.

Раев. Блаженный Алипий, иконописец печерский. 1848.

"Согласно легендам, многие произведения Алипия были созданы при участии божественного промысла: так, когда уже перед смертью, из-за физической немощи, Алипий не смог исполнить заказ, к нему явился ангел и “в 3 часы икону написа”” (Википедия).

Собственно, и контраста особого нету, и метафизического сияния Брюллов не практиковал.

Брюллов. Взятие Богоматери на небо. 1836.

Брюллов. Роспись купола Исаакиевского собора. 1842 - 1852. Фрагмент.

*

"В наше время людей такого сорта еще достаточно, несмотря на дружный и долгий натиск литературы и искусства против мещанства взглядов, но тогда, в эпоху “Juste Milieu”, их было несравненно больше и они, естественно, должны были поощрять в искусстве порождение той самой лжи, которой они были великолепнейшим цветом.

Созревание народного самосознания тем временем продолжалось и в литературе успело породить такие светила, как Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Однако в отношении к пластическому искусству…

…

в увлечении всяким розовым и миленьким вздором не только с обыкновенными западными сюжетами, но и с сюжетами из якобы русской простонародной действительности.…а Брюллов дал пример новой отечественной бытовой живописи в своей “Светлане” — гладкой, чистенько вымытой и миловидной барышне, нарядившейся в кокошник, сарафан и бусы и усевшейся перед зеркалом как будто для гадания. После того и Моллер <…> по возвращении в Россию принялся делать очень хорошеньких, но ничуть не русских “Татьян” и “Русалок”. Михайлов заставил ту же брюлловскую “Светлану”, в таком же сарафане, ставить с ханжеской ужимкой свечку перед образом, и даже Нефф вздумал испробовать свои силы в этой области, приподнеся, на объедение великосветских гурманов, двух марципанных куколок, в новеньких эстонских нарядцах, сидящих под деревьями из леденцов, среди сахарного пейзажа”.

Брюллов. Гадающая Светлана. 1836.

Старая история, будто европеизированных дворянок рисуют художники, одеждой и т.п. посягая на русскость.

Не знаю. Как-то слишком тонко для меня.

Моллер. Русалка. 1841.

Лицо, конечно, не русское. Это, оказывается, любовница художника, итальянка. Но…Красивая-то какая. А вода!?. Аж взвыть хочется. Но. Чувственность, чувственность. Гоголь, давая ему юношеское стихотворение Пушкина “Русалка”, где в конце монах утонул, хотел, - в преддверии своего “Вия”, - чтоб Моллер нарисовал двойственность красоты, а получилась одинарность.

А как-то не хочется согласиться с фырканием Бенуа.

Михайлов. Девушка, ставящая свечу перед образом. 1842.

Правильно хвалили за то, что тут два света: справа из окна, слева – от свечей. Но прав и Бенуа: не ходят православные женщины в церковь с непокрытыми головами, и.. ну плоская картина… Ни уму, ни сердцу… Глазу? – Не знаю.

Прав, в общем, Бенуа.

Нефф. Две эстонские девушки. 1842.

Прав Бенуа, прав, как ни привычно мне стало ему противоречить. – Не волнительная живопись.

С другой стороны, вообще редко что из нарисованного волнует…

*

"…его [Штернберга] крупное дарование бесповоротно погибло на брюлловской дорожке, разменявшись на сладенькие пустячки, на смехотворные анекдотики, на вздор и привиранье. Если бы от всей гоголевской эпохи только и остались его a la Adam вкусненькие, ловко зачерченные, но слабые, условные французские рисуночки, то мы бы вовсе не знали, как выглядела на самом деле жизнь того времени”.

Что это значит, может, скажут картинки Эдуарда Адама, пусть он и маринист.

Адам. "Яков А. Штамлер" уходит в Гавр. 1880.

Штернберг. Малороссийский шинок. 1837.

Пыль на дороге у Штернберга действительно нарисована, как море у Адама. Только вот родился Адам в 1847 году, а умер Штернберг в 1845. – Промашка у Бенуа.

А глядя на ноги пьяного, торчащие из двери, вспоминаешь, - вопреки Бенуа опять,- именно Гоголя:

"В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель, и ноги начнут писать покой-он-по”.

То есть напивались, как свиньи (которых, кстати, в картине Штернберга целых четыре) и ложились, где пили, не помещаясь в шинок.

Впрочем, Бенуа прав по большому счёту: это не картина быта.

*

"В Италии еще гремело имя недавно скончавшегося Леопольда Робера, породившего целую школу, которая шаблонно, наскоро, сотнями только и делала, что глупенькие и приторные сценки да лиловатые видики, и в Италии не подозревали в то время о чем-либо подобном появлению Менцеля в Германии, Милле во Франции или нашего Венецианова”.

Робер. Возвращение с праздника мадонны Акрской. 1827.

По-моему, речь идёт о празднике, связанном с иконой, написанной самим евангелистом Св. Лукой при жизни Богоматери, и с 1530 по 1789 пребывавшей на острове Мальта, а праздник в честь этой иконы, наверно, распространился на соседнюю Италию по случаю, предполагаю, чудесного избавления от чумы в 1626 году. Т.е. по теме тут что-то вроде "Крестного хода в Курской губернии". Только у Репина это было разоблачение якобы религиозности русского народа – настолько там отсутствующий вид у большинства. Целое социальное открытие, следовательно – реализм (см. тут в главе о Репине). А в Италии этот праздник, наверно, выродился во что-то жизнеутверждающее (вообще-то, вопреки христианству, чтящему загробную жизнь, а не эту). То есть, у Робера никакое не открытие, а просто иллюстрация. – Плоско. Обвиняющий Бенуа прав.

Если я и ошибся в определении, что именно это за праздник, то явно не ошибся в принципе. Никакого несовпадения сути праздника с поведением празднующих его.

При верности духу у Робера, видно, нет верности натуре (выдуманное рисует), чему Бенуа, понимаю, противопоставляет рисование с натуры Венециановым (о чём было ранее, про "Гумно"), Менцелем, - "В 1840-е годы Менцель начинает писать с натуры” (Википедия), - и Милле, хоть "Милле никогда не писал картин с натуры. Он любил ходить по лесу и делать маленькие зарисовки, а потом по памяти воспроизводил понравившийся мотив. Художник подбирал цвета для своих картин, стремясь не только достоверно воспроизвести пейзаж, но и достичь гармонии колорита” (Википедия).

*

"Чернышев и Тимм в 40-х и 50-х годах были ближайшими по времени и по направлению наследниками Штернберга, и оба они так же слащаво, как он, изображали ту якобы действительность, где все улыбалось, все шутили, где вечно светило розовое солнце, где даже грязь и бедность имели чистенький и приличный вид”.

Чернышёв. Шарманщик. 1852.

А ведь правда. Хоть это и случайно, что дворник уже всё подмёл и потому метла у него на плече, и он – в толпе, а не там, где застала его мелодия, где он ещё не кончил подметать. Хоть это и случайно, что и голуби слушают, а не клюют, ибо всё подметено, и клевать нечего. Тут даже трое из шести сгрудившихся – улыбаются.

Тимм. Крестьянский двор.

Скучно без спора с Бенуа.

*

"Трутовский и Ив. Соколов главные, которые уже совсем специализировались на этом жанре [украинской специфике] и всю жизнь не переставали писать жеманные пародии на нашу “русскую Италию”, ничего другого не находя в ней, кроме пестрых, нарядных костюмов и сахарных хаток, сладко белеющих под тенью “каламовских” деревьев”.

Какой-то Калам…

Калам. Вид на озеро Ури.

Если есть он, оттенок пренебрежения Бенуа к Каламу, то это просто безобразие. Я б припомнил то уважение того же Бенуа к Сильвестру Щедрину, воспевшего природу Италии. Почему не сделать того же для воспевшего природу Швейцарии?

Я смотрю и вою от этой красоты.

Калам. Озеро Люцерн (голубая симфония). 1855.

Мне, фигурально выражаясь, пришлось за шкирку оттащить себя от перекопирования сюда, где про историю русской всё же живописи, репродукции за репродукцией.

Не хуже упоминавшейся дюссельдорфщины. Только там – с минорным настроением, а тут – с мажорным.

Может, повлияло после краткой гражданской войны в 1847 году торжество в Швейцарии централизации и либерализма, давшее старт всестороннему бурному развитию страны.

Я, научившийся (десятки и десятки случаев) переводить подсознательное художников в картинах в слова, презрительно относился к мысли Раушенбаха, разведшего науку и искусствоведение, - так такой вот я – молчу перед картинами Калама.

Ну и что даст сравнение с какими-то неизвестными?

Трутовский. Украинская ночь.

И. Соколов. Ночь на Ивана-Купалу. 1856.

Нельзя сравнить то ли по силе любви к родному краю Калама и этих… то ли по таланту любовь выражать.

Зачем их сравнил Бенуа? Неужели, чтоб от противного – дальше – показать, как эту каламовскиую красоту смог переплюнуть Саврасов?

*

"Особенно эта жанровая живопись фальшивого, бонбоньерочного типа, претендовавшая на бытописание, получила распространение и поощрение после того, как вошел у нас в моду венгерский художник Зичи”.

Зичи. Вышивальщица. 1878.

И правда. Ну шьёт. Ну и что?

Я разбаловался. Поначалу уяснение для себя с помощью разысканий по поводу того у Бенуа, что представлялось лично мне велеречивым, почему-то оказывалось обязательно и вхождением в контры к мнению Бенуа. А теперь всё чаще – я просто уясняю себе. Без спора.

Скучно.

Пока я искал якобы бытописание Зичи, столкнулся с его "пикантными сценками во вкусе Барона, Бомона и Шаплена”, порнографией того времени. – Тоже скучно. Хоть… Не знаю… Почему мне не попенять Бенуа за отношение свысока к тому, "что все его [Зичи] творчество было исключительно направлено на забаву людей…”, как я пенял ему за пренебрежение к выражению чувств того полсвета, который скачет?

*

"Влияние шикарной и бойкой манеры, главным представителем которой был Зичи, но которой щеголяли и все другие жанристы 40-х годов: Тимм, Чернышев, Ив. Соколов, отразилось на всей нашей живописной школе. Их фокусничанием, росчерком и “заливанием”, их грубым изяществом заразились буквально все, даже те художники, которые презирали принципиально подобное великосветское жеманство, как Перов, Крамской, Владимир Маковский, В. Васнецов”.

Найду ли я это жеманство великих? Это падение… (Ну не всё же парить на высоте?) Да и смогу ли я учуять, что то-то – именно жеманство?

Не нашёл.

*

"Трудно разглядывать его [Микешина] иллюстрации к Гоголю и Шевченко, настолько они оскорбительны своим залихватским характером, якобы “гениальной” разбросанностью и неистовой утрировкой, но среди них можно иногда найти кое-какие поэтические замыслы и кое-какое понимание романтического ужаса, имеющие нечто общее с затеями Гюстава Доре. Если такие находки и не высокой пробы, то все же заслуживают некоторого внимания в русском художестве, столь бедном фантазией, столь косном и робком”.

Всё, что я смог найти по Гоголю, чтоб оно было с "залихватским характером”, это вот.

Микешин. Пляска Хомы Брута.

Гелиогравюра-офорт с рисунка М. О. Микешина к “Вию”, 1872 г.

Я перечитал “Вия” вплоть до этой пляски, которая была от ужаса. И опять согласен с Бенуа. Никакого следа ужаса у Микешина нет!

В чём залихватскость? – Да, наверно, в ловкости руки. Вот гляньте на хоть черевики, на их острые носы. Они у всех одинаковые и очень точные. А как Хома пляшет всё же, то у него по голенищу – змейка “бегущих” складок. Тонкость материи шаровар передана (было ж лето, каникулы в семинарии). Что надоел Хома всем своей пляской (с обеда до полдника) видно: только у одного, в центре, ноги не стоят. Крайний слева в круге – уныло держит голову. Следующая за ним, баба, уныло скрестила руки на груди. Следующие двое друг с другом разговаривают. Может, и о танце, да как-то отстранённо. Молодайка смотрит снисходительно, желая уже уходить. Двое уже уходят. – Ловко. Что крыша избы покрыта соломой – видно, и достигнуто самыми скупыми средствами: бахромистым краем.

Но ужаса – нет.

А у Гоголя он был. Откуда? Боюсь, что от прозрения, что материализм-Запад выступит сильнейшим соблазном для идеализма-России.

Микешин со своим залихватским лишением в сцене необычной пляски Хомы причины такой пляски есть воплощение идеи Запада и мещанства. А мещанство - увы, я повторяюсь – для ницшеанца Бенуа было то, что ужас-красота панночки для Гоголя. (Теперь это – потребительство.)

И я опять согласен с Бенуа.

Ну а "кое-какое понимание романтического ужаса”… Это, наверно, вот это.

Микешин. Иллюстрация к “Вию” Гоголя.

Это Микешин иллюстрирует такой кусок текста “Вия”:

"Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины -- все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему -- и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, -- и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде...”.

Хома-то видит внизу соблазн, а Гоголь и Микешин – ужас.

А Гюстав Доре?

Перед ним цепенеешь.

Это такая глыба всего, что я не берусь понимать Бенуа.

Доре. Загадка. 1871.

Изо всех фантасмагорических его работ я выбрал эту, при всей её загадочности. как представителя "романтического ужаса”.

Конец 11-й интернет-части книги.

Перейти к другим интернет-частям:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |