С. Воложин

Катаев. Алмазный мой венец

Художественный смысл

|

И такие жизни есть пустяк по сравнению с недостижимым иномирием над Добром и Злом. |

Тоска по…

Какое странное начало:

"…Таким образом…”

Что со временем? Почему автор уверен, что я в курсе его чего-то там прежнего?

Мне эта книга подарена ею. И я вот уж несколько дней как не знаю, останется ли она в живых, увижу ли я её когда-нибудь… А она, пишет, была б счастлива Там ходить со мной вдоль берега и нескончаемо, - как Пилат с Иешуа, подумалось, - спорить на любые темы… И, значит, раз тоска меня сосёт, то и у меня есть к какому-то иновременью какое-то отношение.

"… мы снова отправились в погоню за вечной весной…”

М-да. Но она предполагает, что Там я искать стану другую… - Не знаю. Зачем той мешать? Ведь и та не меня там ищет, - или нашла? - а другого, с которым по недоразумению рассталась тут…

Полная ерунда. Как и тут.

И – естественно ложится на душу следующая самодовлеющая группа предложений:

"В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще?”

Всё очень тоскливо.

Но, раз тоскливо, значит СУЩЕСТВУЕТ то, что не тоска? В каком-то виде (или не знаю, как сказать), но существует? В иномирии пусть не обычного того света, религиозного, а… Иного…

И тут вдруг (о, это замечательное “вдруг”) Катаев (это я “Алмазный мой венец” 1978 года стал читать) выводит на Осипа Цадкина, что ему в 1931 году "внушил идею вечной весны (и вечной славы!)”. Сам Катаев скульптора называет (путь тот лишь прототип его Брунсвика) сумасшедшим, иронически говорит о нём: "был знаменитостью сезона… о котором все кричат, а потом забывают”, нетвёрдо помнит его фамилию, а славу его зовёт "недолгой”. То есть, по большому счёту, этот Цадкин не ницшеанец, как сам Катаев. (Тут я замечаю, что не предупреждал же читателя, что считаю Катаева ницшеанцем…) То есть, если я вдруг переключусь на этого Цадкина, мне предстоит отвоевать его, "прошедшего через воздействие кубизма”, от этого кубизма (который ведь разновидность тоже ницшеанства). Отвоевать, впрочем, просто присоединившись к Википедии, дескать, его скульптура "близка к экспрессионизму” (антагонисту ницшеанства). Это кто-то пусть не видит в кубизме и экспрессионизме полярности. Я – вижу. И мне предстоит, наверно, изрядно потрудиться, чтоб самому себе это видение ещё раз подтвердить.

Переключаюсь.

И что я читаю?

"Уже ранние скульптуры отмечены выразительностью образа, смелостью формы. К 1908 относится Героическая голова (Париж, частное собрание). Небольшая по размеру (высота ок. 30 см), она производит впечатление мощной каменной глыбы. В Пророке (1914, Гренобль, Музей изящных искусств) бережно сохраняется ствол дерева, подчеркивается ощущение необоримой жизненной силы” (http://enc-dic.com/euroart/Cadkin-57/).

Давайте рассудим, можно ли этому верить?

Цадкин. Героическая голова. 1908. Гранит.

Цадкин. Пророк. 1914. Дерево.

Как-то не хочется соглашаться, что мощь бросается в глаза в этой деформированной голове или ощущение необоримой силы – в жалкой фигуре Пророка.

А как верить собственным словам Цадкина:

"Одиночество и беззащитность в первую очередь и те трудные условия, в которых я жил в ту пору, пробудили во мне, незаметно для меня самого, того самого „мастера по дереву“, о котором я говорил выше. Я вернулся к работе с деревом и обрёл в работе покой, и с этим покоем в душе я вырезал моего „Пророка“ и „Ню“ — обнажённую женскую фигуру из грушевого дерева, а затем и другие фигуры — целое поселение. Несколько других молодых скульпторов работали так же независимо, как и я… Моё поселение из деревянных скульптур разрасталось, и я снова стал работать с мрамором и гранитом, однако ни одна вещь из того, что я делал, не была заранее продумана, заимствована или искусно выделана… Те, кто в двадцатые годы писал, что я „нашёл“ самого себя, вызывают у меня сегодня улыбку. Я должен признаться, что я никогда самого себя не находил, и, вероятнее всего, именно постоянные поиски пробудили во мне одержимость, которая никогда меня не покидала и которую легко обнаружить в каждой из моих деревянных или каменных работ. Когда я рассматриваю свои скульптуры, признаваемые „кубистскими“, их суровость и даже монашеский дух кажутся мне весьма странными. Я думаю по временам, что это не я сам, а кто-то другой во мне создал эти фигуры; в них ощущается усердие прилежного ученика, стремящегося к тому, чтобы его работа походила на работу его учителя. Этот так называемый „кубистский“ период длился недолго, так как я себя в нём не чувствовал естественно, не видел для себя будущего, не мог себя по-настоящему выразить” (http://www.sunhome.ru/books/b.100-velikih-skulptorov/112).

Впечатление странное. С одной стороны: "работали так же независимо, как и я”, "постоянные поиски” и "не была заимствована”. С другой: "усердие прилежного ученика”.

Во всяком случае, раз он берёт в кавычки "„кубистский“ период”, то точно не сознавал себя кубистом (ницшеанцем, - прибавлю я).

А вот за "одержимость” можно схватиться… Это близко к экспрессионизму.

Противоположность экспрессионизма кубизму я понимаю как противоположность коллективизма индивидуализму. И коллективизм я таки как-то чувствую в этих скульптурах: героическое лицо побито (один в поле не воин), а пророк (всеведущий) не могуч.

Может, потому Цадкин и ощутил покой, что всё-таки нашёл себя среди окружающих, сплошь ницшеанцев: Пикассо, Сутина (других я не знаю, но, надеюсь, не ошибаюсь).

Остаётся только проверить, остался ли Цадкин экспрессионистом вплоть до 1931 года, чтоб Катаеву над своим Брунсвиком иронизировать и с идейной подоплёкой, а не просто.

Цадкин. Орфей. 1928.

Глядя на этого ТАК отдающего себя – кому? слушателям! – Орфея, и в голову не придёт заподозрить в авторе индивидуалиста.

Вот теперь можем вернуться к Катаеву.

А можем ещё побыть с Цадкиным. Непосредственного удовольствия я от него не получаю. Получаю – опосредованное: мне льстит, что я сумел его расколоть, да так, что он улёгся в приготовленный мною для него, экспрессиониста, ящичек. Там по большей части лежат у меня такие же непосредственно не впечатляющие художники, что я объясняю их улётом из искусства в околоискусство. Окружающая жизнь в их глазах ТАК плоха для большинства (не только для себя!), а основная масса людей НАСТОЛЬКО этого не замечает, что они, экспрессионисты, - зовя людей смотреть на свои произведения в музей, - готовы в своём экстремизме выйти за пределы условности (оскорбляют посетителей, пришедших всё-таки приобщиться к прекрасному, а не к этому… безобразию). Одно импонирует – честность Цадкина. Он не поддаётся на удовлетворение моды и на желание заработать на моде. Правда, через 7 лет власти Парижа покупают у него “Орфея”. Общество потребления его перехитрило, сделав саму его эпатажность ценным товаром. Для того, собственно, устроился и институт кратковременности славы: экстремизм должен экстремистски самопревращаться во внешне иное, иное и опять иное. (Не сдался ли Цадкин тем – невольно – что стал бесконечно менять материал своих скульптур? Или оправдывал себя как-то? Вечной весной, например.)

Есть хорошие слова Луначарского об этой ситуации:

"Но Дягилев продолжал настаивать на том, что прогресс – всегда прогресс, что современный урбанизм полон несказанной прелести, что никакой устойчивости в искусствах быть не может и что мои вкусы и идеи, устанавливающие какие-то критерии искусства подлинного и декадентского, характеризуют только мой консерватизм и подчёркивают его, Дягилева, эстетическую революционность.

Но скажите, как может иначе говорить и думать человек, гонимый вихрем новаторских вожделений своей публики…” (Луначарский. В мире музыки. М. 1971. С. 344).

Эта революционность в начавшейся эпохе Потребления превратилась в род мещанства, настолько должного быть ненавидимым ницшеанцем Катаевым, насколько воинствующим потребителем когда-то был сам Катаев (вот свидетельство Бунина: "Говорил: "За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки..."”). И не потому ли он, Катаев, иронизируя над своим Брунсвиком, иронизирует не только над того честным коллективизмом (особым, возвышающим его над толпою его идеею "вечной весны”), но и над его невольным обслуживанием низкой тяги новой толпы к потребительству.

Я подозреваю, что мода породила и массу халтурщиков, удовлетворявших публику, всё более терявшую искренность "новаторских вожделений”, и приобретшую привычку клевать просто непонятное. Я знаю такой город мещан, в изобилии уставленный подобными непонятностями на улицах.

Но – к Катаеву.

Как мог к нему относиться скульптор экспрессионист? – "Он почему-то обратил на меня внимание – может быть, потому, что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы…”.

Катаев, наверно, ему про СССР врал, потому что Брунсвик возбудился (он же коллективист). Не иначе как врал, раз даже имя нетвёрдо помнит. Не откровенничать же с идейным антагонистом.

"И вот теперь…”

Я завожусь с пол-оборота, когда лирическое “я”, Катаев, впадает воображением в свою излюбленную метафизику (рассматривая самолётный иллюминатор):

"…всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пропасти, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну…

Мы незаметно передвигались в среде, которая ещё не могла считаться небом, но уже и не земля…”.

М-да.

И “оказывается” “я”-повествователь зрителем… Олеши-пацана, футболиста. И это хорошо. Не хуже метафизики.

- Колебался товарищ Катаев?

- Судя по первым комментариям к “Алмазному…”, подозреваю, что тончайше поиздеваться решил Катаев надо всем, что не ницшеанское.

Олеша очень хорошим индивидуалистом обещал быть с этим его криком забивателя гола: "Браво я!” В смысле – а кем стал… (Имею в виду покаяние Олеши на учредительном съезде Союза советских писателей.)

"Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немного под Северянина”.

Это "хотя”… Северянин – недоницшеанец, т.е. без мистического как главного, вся его вседозволенность – пошлость с точки зрения ницшеанца.

|

Вонзите штопор в упругость пробки, – И взоры женщин не будут робки!.. Да, взоры женщин не будут робки, И к знойной страсти завьются тропки... Плесните в чаши янтарь муската И созерцайте цвета заката... Раскрасьте мысли в цвета заката И ждите, ждите любви раската!.. Ловите женщин, теряйте мысли... Счёт поцелуям – пойди, исчисли!.. А к поцелуям финал причисли, – И будет счастье в удобном смысле!.. 1909 |

Ну так такую достижительность Катаев презирает (теперь или уже тогда?).

А вот если Олеша – с проблеском иномирия… "Все умерло. Бескрайность. Тишина”…

В степи

|

В. Катаеву Иду в степи под золотым закатом… Как хорошо здесь! Весь простор – румян, И все в огне, а по далеким хатам Ползет, дымясь, сиреневый туман… Темнеет быстро. Над сухим бурьяном Взошла и стала бледная луна. И закачалась в облаке багряном. Все умерло. Бескрайность. Тишина. А вдоль межи подсолнечника – астры… Вдруг хрустнет сзади, будто чьи шаги, Трещит сверчок, а запоздалый ястреб В зеленом небе зачертил круги… Легко идется без дневного зноя, И пахнет все, а запахи остры… Вдали табун, другой: идут в “ночное”, И запылали в синеве костры… 1915, июль |

И понятен становится этот перескок у Катаева:

"…до моей догадки о несуществовании времени! Может быть, отсюда моя литературная “раскованность”, позволяющая так свободно обращаться с пространством”.

Читая Катаева, поначалу непонятно было мне, как такое ницшеанство появилось у Достоевского (Катаев это несуществование времени вводит через цитату из черновика Достоевского.) Но всё выяснилось:

"В черновиках романа “Преступление и наказание” Свидригайлов говорит:

“— Что такое время? Время не существует; время есть цифры, время (это) есть: отношение бытия к небытию”” (Назиров. http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-ch2.php).

Достоевский же как бы исчезает за своим героем.

Собственно Достоевского ницшеанцу Катаеву принять никак нельзя. Вот Свидригайлова – можно. Потому-то через страницу у Катаева: ""архискверный” Достоевский”.

Моё исследование превращается в политический донос на Катаева… Я прочитал ещё комментарии к “Алмазному…” – никакого у тогдашних критиков нет намёка на обнаружение ими у Катаева ницшеанства…

Опять! Опять это моё “вся рота шагает не в ногу, один старшина – в ногу”…

И от этого тоже – тоска…

А у Катаева тоска – обычная жизнь. Ему жаль, что Олеша свою “Ни дня без строчки” не назвал “Прощание с жизнью”. Он провокационно называет свою (вот эту) книгу словами из выброшенного Пушкиным отрывка из “Бориса Годунова”. Для ницшеанца важна ж здесь-недостижительность. Т.е. тяга к смерти. Игра со смертью. Состояние над Добром и Злом.

"…был год дракона, в мире происходили ужасные событии: войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти…”

Саму удачу (что его по состоянию здоровья выпустили путешествовать) он числит неудачей.

"О, проклятый год дракона! Всё вокруг [в Англии в феврале, куда и когда он прилетел] ещё дышало мучительно медленно умирающей зимой”.

Эта блаженная смерть…

"…неужели воображение не сильнее метеорологии?

Я, честно говоря, теряюсь, что мне делать. Я было намеревался цитировать всё улёты в это неизвестно что… А они тут сплошь. По малейшему поводу.

Но могут ли они быть по идейно противоположному поводу? Будь это стихи (в смысле – раз стихи – то уже что-то… "сильнее” чего угодно из действительности)…

Вот улёт в диккенсовское самообманное благополучие капитализма:

Семён Кессельман.

ЗИМНЯЯ ГРАВЮРА

|

Воздух ясен и деревья голы, Хрупкий снег, — как голубой фаянс; По дорогам Англии веселой Вновь трубит старинный дилижанс.

Вечер тих. За дальней снежной крышей Гаснет в небе золотая гарь; У таверны, над оконной нишей Гном зажег решетчатый фонарь.

У ворот звенит твоя коляска, Ты взошла на скользкое крыльцо, — У камина вспыхнувшая сказка Озарила бледное лицо.

Наше счастье юное так зыбко В этот зимний, в этот тихий час, Словно Диккенс с грустною улыбкой У камина рассказал о нас. 1914 |

Или грустной улыбки достаточно и чтоб отмежеваться Кессельману от идеалиста Диккенса, и чтоб реальность понималась обратною – царством Зла? Из которого глупо бежать в мечты о благом земном… Тем более – в Англию… Нет "вечной весны”.

"Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой, не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка”.

Осмеял коллективизм (чем он может быть, как не коллективизмом, благополучный капитализм, социально ответственный капитализм?). Пусть и не так, как с Цадкиным, но осмеял.

А вот тонкое издевательство над стандартом (за то, что он стандарт) высокого уровня жизни масс при капитализме эпохи Потребления:

"Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатанном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались, с тем чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые, как близнецы, но в то же время имеющие каждый какие-то неповторимые особенности своих деталей, как и те английские семейства, которые в них обитали”.

Как-то неуловимо насмехается Катаев. Чем? Этой отстранённостью непонимания, зачем не сплошные полосы? Этим уменьшительным "коттеджики”? Или "близнецы”? Или этой предвзятостью к английским семействам? – Это он над масскультом насмехается.

Отторжение – за чуждость – даже и к непонятному:

"А между тем во многих крошечных палисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми цветами, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы; уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние, а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны”.

И уж тем более негатив, если "длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны”.

В пику, что ли, он любовно выводит почти трущобную обстановку жизни Кессельмана.

За что так?

Неужели за то, что тот жестко пародировал Северянина? Недоницшеанца… (Я ж не могу без сведения к идеологии.) Или за то, что Кессельман не совпадал с предпринимателем Пильским, ненавистным Катаеву за приспособленность к жестокой жизни.

Нет. Катаев уважал Кессельмана за грустное приятие той истины, повторяю, что в мире царит Зло.

Вот ещё его стихотворение.

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ

|

Прибой утих. Молите Бога, Чтоб был обилен наш улов. Страшна и пениста дорога По мутной зелени валов. Печальны песни нашей воли, Простор наш древен и велик, Но нас хранит на зыбком поле Прибитый к мачте темный лик. Туманны утренние зори, Плывет сентябрь по облакам; Какие сны на синем море Приснятся темным рыбакам? Темна и гибельна стихия, Но знает кормчий наш седой, Что ходят по морю святые И носят звезды над водой. 1913 |

Здесь, по сути, противоречие названия содержанию. В содержании нет Николая собственной персоной и нет никаких чудес, относимых к св. Николаю. Есть только "Прибитый к мачте темный лик”. Причём выбрано не очень приличествующее вере слово "Прибитый”. Тут голос автора слышится, отличный от предполагаемых голосов верующих в чудотворность этого Николая. А вот угроза злого мира – тут есть. Что из того, что акта зла так же не произошло, как и акта чудотворения, противостоящего Злу. Зато какая тягостность во всём. Даже утренние зори – туманны. Даже оптимистичное синее море – в соседстве со снами. А звёзды? Их нет. Они будут. Вместе с непосредственным явлением святого. Чего нет.

Катаев, даёт от имени "нас”, молодых поэтов Одессы, курируемых Кессельманом, целый абзац неудачной попытки объяснить, почему им нравился этот его мрак. Это, может, не притворная неудача. Может, Катаев не разрешал себе чётко думать и однажды сформулировать, в чём его собственный теперешний (1978 года) идеал.

По крайней мере, он в связи с Кессельманом не погнушался вспомнить о злейшем деле ХХ века – печах для сжигания людей. Хоть и признал в том же абзаце, что Кессельман "умер собственной смертью перед самой войной”.

Не исключено, что и идейных врагов своих, поэтов, Катаев будет любить за одну причастность тех к такому психологически изменённому состоянию, как творческое горение – за ипостась ницшеанства.

"…между поэтами дружба — это не что иное, как вражда, вывернутая наизнанку”.

Тут нужно теоретическое отступление.

Я самое последнее время остановился для себя на таком определении неприкладного искусства: это, в частности, проявление подсознательного.

Проявление может быть простым и сложным. Простое – это образное (оно цитируемо). Сложное – это выраженное противоречиями текста (выраженное – нецитируемо).

И то и другое – трудно постигать сознанием (трудно сказать словами, что хотел сказать автор данным произведением).

При этом сама приподнятость (выраженная повторами согласных, например; их невозможно организовать сознанием; они получаются непонятно как вследствие вдохновения; это не доступно подавляющему большинству людей), - приподнятость, наверно, должна быть отнесена ко всем поэтам огулом и не особенно цениться. Выше это всего лишь ритмо- и рифмоплётства, поэзиею теперь не числящихся. То есть повторов согласных в большом искусстве может и не быть.

Значимыми же образными проявлениями подсознания я числю, например, использование романтиками неглавных значений слов или зыбких синтаксических связей (в качестве образа ценности внутренней жизни при несчастности в жизни внешней). Что можно породить сознанием такую образность, мне представляется сомнительным. Кто умеет писать “в духе”, “в стиле” – те уже молодцы, выражают они или не выражают подражанием своё сокровенное.

Я не берусь судить, было ли выражением своего, когда Мандельштам в надцатых годах стал истым акмеистом.

(Мандельштама вспоминаю не случайно, а из-за ассоциативного скачка к нему у Катаева после слов "как вражда”.)

Существование на свете акмеистов вообще-то Мандельштама “испортило”. Он стал писать индивидуальными ассоциациями. Хорошо, если их разгадаешь. А если нет? – Не понятно становится стихотворение. И как считать: это непонятность, происшедшая от авторского подсознания или как?

Слава Мандельштама так велика, что согласимся, что это у него от мало контролируемого сознания, т.е. – почти от подсознания.

Вот скажите, откуда обращение в первом двустишии?

|

Куда как страшно нам с тобой, Товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, Щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак. 1930 |

Откуда это: из подсознания или из сознания? Если это обращение к жене…

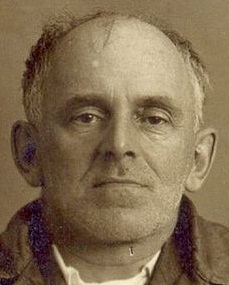

Кстати, можем проверить, действительно ли она большеротая.

Ну правда. По норме ширина рта в полтора раза больше расстояния между глазами, а у неё в целых два.

А у самого Мандельштама (про него пишут, что он тоже большеротый)?

Почти тоже в два раза.

Ну хорошо. Он знал, что они оба большеротые. Но с какой стати именно эта ассоциация? От несчастности заколдованного в Щелкунчика принца?

А принц – откуда? – От того, что Мандельштам был 20 лет назад первым поэтом в элитарном поэтическом кафе?

А заколдованность? – "После 1925 года Мандельштам на пять лет перестает писать стихи” (http://mandelshtam.velchel.ru/?cnt=2). И цитирую из главы “Возвращение к стихам”.

"…встретили меня сурово. “Мы бедны, у нас скучно”, - обиженно произнёс Осип Эмильевич. А Надя стала живописно изображать, как к ним потянулись люди, принося дары – деньги или еду. Даже Клюев явился, как-то странно держа в оттопыренной руке бутербродик, насаженный на палочку: “Всё, что у меня есть”.

Если бы литературное имя Мандельштама не получило новый резонанс после опубликования стихотворного цикла “Армения” [1930], вряд ли этот период безденежья вызвал такое сочувствие в Москве” (Герштейн. Мемуары. С.-Пб., 1998. С. 21).

И расколдованности нет: вот уже и стал опять стихи писать, и их публикуют, так не настолько они понятны публике, чтоб гонорары были высокие. Беден – страшно (не оттого ли и "страшно нам с тобой”). Другая стала элита и поэтическая, и читающая…

Мало того…

"В случае с Мандельштамом даже, казалось бы, однозначные биографические реалии неоднозначны. В комментариях к двухтомному собранию сочинений говорится, что "стихотворение обращено к Н. Я. Мандельштам". По воспоминаниям Надежды Яковлевны, оно написано в Тифлисе в 1930 году: "30 сентября – мои именины... Моя тетка принесла мне в гостиницу домашний ореховый торт. О. М. прочел мне эти стихи позже других из "Армении", но сказал, что оно пришло первое и "разбудило" его..." Товарищ – так на правительственной даче... жены называли мужей. "Я над ними смеялась – чего они играют еще в подполье? О. М. мне тогда сказал, что нам бы это больше подошло, чем им. Крошится наш табак – в Тифлисе... исчезли промышленные товары и папиросы... Попадались нам и табаки для самокруток, но не отличные кавказские табаки, а бракованные и пересохшие – они действительно крошились"” (http://soshinenie.ru/analiz-stixotvoreniya-mandelshtama-kuda-kak-strashno-nam-s-toboj/).

Вы видите, сколько надо знать касающегося лично Мандельштама, чтоб понять, что это про начало деятельности в подполье: писать и на публику, и против власти, но так, чтоб понимали только свои.

Ну и эти исключительно индивидуальные ассоциации подсознанием рождены ли сознанием? – Я сомневаюсь, что подсознанием. Следовательно, я должен усомниться и в том, что это вообще произведение неприкладного искусства.

Не потому ли и Катаев над Мандельштамом, круто говоря, посмеялcя?

""Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой. Ох, как крошится наш табак, щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистеть скворцом, заесть ореховым пирогом… Да, видно, нельзя никак”.

Он сам напророчил свою гибель, мой бедный, полусумасшедший щелкунчик, дружок, дурак”.

Переходим – очередным скачком катаевского повествования – к Багрицкому. И тут же садимся в лужу. Ибо о его ранних, подражательных стихах со звуками "гумилятины” – не понятно, как ницшеанец Катаев может так уничижительно отзываться (т.к., по-моему, Гумилёв – ницшеанец). – Неужели это Катаев вошёл в область сознания себя-реалиста, кем он начинал в поэзии? Или это всё-таки он-теперешний, презирающий недоницшеанскую победительность-достижительность…

Багрицкий

КРЕОЛКА

|

Когда наскучат ей лукавые новеллы И надоест лежать в плетеных гамаках, Она приходит в порт смотреть, как каравеллы Плывут из смутных стран на зыбких парусах. Шуршит широкий плащ из золотистой ткани; Едва хрустит песок под красным каблучком, И маленький индус в лазоревом тюрбане Несет тяжелый шлейф, расшитый серебром. Она одна идет к заброшенному молу, Где плещут паруса алжирских бригантин, Когда в закатный час танцуют фарандолу, И флейта дребезжит, и стонет тамбурин. От палуб кораблей так смутно тянет дегтем, Так тихо шелестят расшитые шелка. Но ей смешней всего слегка коснуться локтем Закинувшего сеть мулата-рыбака... А дома ждут ее хрустальные беседки, Амур из мрамора, глядящийся в фонтан, И красный попугай, висящий в медной клетке, И стая маленьких бесхвостых обезьян. И звонко дребезжат зеленые цикады В прозрачных венчиках фарфоровых цветов, И никнут дальних гор жемчужные громады В беретах голубых пушистых облаков, Когда ж проснется ночь над мраморным балконом И крикнет козодой, крылами трепеща, Она одна идет к заброшенным колоннам, Окутанным дождем зеленого плюща... В аллее голубой, где в серебре тумана Прозрачен чайных роз тягучий аромат, Склонившись, ждет ее у синего фонтана С виолой под плащом смеющийся мулат. Он будет целовать пугливую креолку, Когда поют цветы и плачет тишина... А в облаках, скользя по голубому шелку, Краями острыми едва шуршит луна. 1915 |

Так и есть. Гумилятина – смех над недоницшеанством.

Ух, меня, наверно, и ненавидят иные – за навешивание ярлыков. Идеологизированных.

Я ж себя оправдываю, вспоминая презрительные слова Раушенбаха, дескать, ну что это за наука, если она только и делает, что ахает, как это – хорошо, да это – прекрасно. А к тому же тут вот, у Катаева, то и дело написано про романтизм, когда он совсем не романтизм, а недоницшеанство, что гораздо точнее. Романизм – у лишенцев. Тогда как следующий за ним по развитию вид индивидуализма – победительный. (Из-за победы революции, наверно, и Багрицкого и др. называют романтиками.) Ну как не вмешаться при такой каше понятий?

При этом я понимаю, что, нацеленный на описанное прояснение, я теряю из виду то, КАК стихи сделаны.

ДИОНИС

|

Там, где выступ холодный и серый Водопадом свергается вниз, Я кричу у безмолвной пещеры: "Дионис! Дионис! Дионис!" Утомясь после долгой охоты, Запылив свой пурпурный наряд, Он ушел в бирюзовые гроты Выжимать золотой виноград... Дионис! На щите золоченом Блеклых змей голубая борьба. И рыдает разорванным стоном Устремленная в небо труба... И на пепел сожженного нарда, Опьяненный, я падаю ниц: Надо мной голова леопарда, Золотого вождя колесниц!.. О, взметните покорные руки В расцвеченный Дианой карниз!.. Натяните упорные луки - Дионис к нам идет, Дионис! В облаках золотисто-пурпурный Вечер плакал в туманной дали... В моем сердце, узорчатой урне, Светлой грусти дрожат хрустали. 1915 |

"Эти стихи были одновременно и безвкусны и необъяснимо прекрасны”.

Так застрелите меня, если я знаю, почему безвкусны.

Может, из-за точной рифмы: покорные руки : упорные луки, - "в связи с окончательным разрушением строгой рифмы, например у Брюсова — кисти : листья, тени : вдохновенье, платье : кровати, пенье : молений у Блока — счастье : страсти, сиянье : желаний, закате : платье, гавани : плаванье и т. п.” (Жирмунский. Рифма, её история и теория. Петроград. 1923, С. 142)?

Хм. Молодец Катаев: от выступа Дионисовой пещеры, который "холодный и серый”, он перескочил к Сицилии, в которой был в какой-то предыдущей поездке. И… в пику трём страницами бытописания о Палермо… это волшебство надмирного ницшеанского взгляда, которое меня просто гипнотизирует.

"…я ощутил странное одиночество, тщету человеческих цивилизаций, поглощаемых одна за другой непознаваемой бездной тысячелетий, по сравнению с которыми моя жизнь не более чем мгновенное сновидение”.

Это очень сладко – понимать тайные пружины скачков сюжета этого бессюжетного катаевского романа.

Бессюжетное – скучно ж, правда, читатель?

А скука – это состояние, приводящее к предвзрыву, да не простому, а такому, от которого предчувствуешь, что взрыв будет такой страшный, что унесёт из этого скучного мира вообще в иномирие, в идеал ницшеанца.

И вот – хвала бессюжетности… в виде притворной жалобы, что у него, Катаева, мало глаголов. Мутит. Это у него – стиль мовизм… “Излишества изображений – болезнь века, мовизм”. И тут же такое "всегда в хорошей современной прозе”. И… перескок к якобы Гомеру, тоже изобразителю, но – почему-то – Гомер тем повествователь (совершенно замутил Катаев). А на самом деле подвёл к стихотворению Мандельштама, периода акмеизма, ницшеанства, иначе говоря. Которое – о той самой скуке.

|

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи — На головах царей божественная пена — Куда плывете вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море черное, витийствуя, шумит И с тяжким грохотом подходит к изголовью. ‹Август› 1915 |

Чудо Мандельштама в том, что он нудного повествования, призванного подвести к упомянутому предвзрыву, умудряется напрочь избежать.

Например, в первой строчке оказались целых три предложения. Каждое кончается полагающейся ему точкой. – Можно тут усмотреть нудное перечисление? – Можно, если постараться.

Можно в самом александрийском стихе с цезурой в середине услышать "медлительность” (http://uchil.net/?cm=53271)? – Можно. – А в медлительности – нудность? – Можно, если опять же постараться это почувствовать.

А ассоциация со списком кораблей? – Для того, кто знает, что у Гомера там "1186 названий кораблей с именами полководцев и описаниями на 366 строках” (Там же)… - Вы уже поняли, что ассоциация с нудностью такому читателю обеспечена. Как и со словом "Бессонница”. Как и со словом "Гомер”, собственно. (Одна филолог призналась мне, какая это была мука, когда они, студенты, проходили Гомера, и нужно было прочесть “Илиаду” и “Одиссею”.)

И где-то то же самое со словами "длинный выводок”, “поезд журавлиный”. И с усилением перечисления этими повторами "Сей… сей”…

И даже сведение всего к одной и той же, одной и той же движущей силе – к любви – скучно и обязано привести к предвзрыву.

И – лирическое “я” переносится в иномирие. Там Гомера с его нудностью нет. Там – соответствующее окрашивание не этой жизни – "чёрное”. Там нет надоедливой периодичности ни стихов, ни волн – там сплошной витийствующий грохот. Взрыв и улёт состоялись.

Это настолько необычно, что о достижительности (и недоницшеанстве соответствующем) речи не возникает.

И Катаев почтительно цитирует две первые строчки Мандельштама…

(Я не могу передать восторга, переполняющего меня от этого озарения…)

Но Катаев не преуспел с нагнетанием мистики по ходу описания Сиракуз: он там напоролся на тот самый грот, о котором в подробностях вы выше читали у Багрицкого. Обычный здравый смысл говорит, что пацану Багрицкому просто рассказал о нём какой-то одесский моряк.

Зато получился переход от Багрицкого к Есенину (Катаев их познакомил).

Но сколько Катаев ни нагнетал, дескать, он видит невидимое прошлое – ничего у него не вышло на этот раз с любимой метафизикой. Впрочем, ему ж надо и опорочивать всех встреченных им в жизни не ницшеанцев. А Есенин им не был.

|

Пил я водку, пил я виски, Только жаль, без вас, Быстрицкий. [ошибся Есенин: Багрицкий] Нам не нужно адов, раев, Только б Валя жил Катаев. Потому нам близок Саша [Пушкин], Что судьба его как наша. 1925 |

Ну что в этом экспромте можно увидеть?

Можно кое-что.

"Прикрываясь маской озорства – и отдавая этой маске внутреннюю, значит не случайную, дань, - Есенин всегда, видимо, чувствовал себя – не от мира сего… Есенин не был революционером… был интимнейшим лириком. Эпоха же наша – не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушёл от нас и от своей эпохи Сергей Есенин…” (Троцкий).

Ведь и Пушкин самовольно, по сути, ушёл от своей эпохи: в историческую науку, потом вообще из жизни. А тогдашний Катаев, наоборот, был воплощённая предприимчивость во всех областях жизни на разных идейных направлениях: "адов, раев”. Есть даже версия, что он является прототипом Остапа Бендера.

Что же сделал с этим стихотворением Катаев? Он описал поэтическое соревнование Багрицкого и Есенина перед памятником Пушкину, в котором Есенин проиграл.

"…завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке журнала несколько строчек”.

А знаете, что такое сонет? – Стихотворение из 14 строк "пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами А Б Б А в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах”.

За что он Есенина-то? Ведь и тому жизнь – зла…

Странно, что Пушкина Катаев не трогает.

Впрочем… Если вдуматься, что "пустота” обыгрывается в связи с тем, что только в памяти его осталось то и другое, то бравурные стихи о Москве и Пушкина, и Маяковского (скачок к Маяковскому) должны играть роль той нуды, обычности, суеты, что ведёт его, Катаева, к упоминавшемуся предвзрыву, и потом – во что? – Во что-то иномирное.

Оба, и Пушкин, и Маяковский для него – как дети, которые ещё не знают, как зла жизнь. Пушкин во время создания “Евгения Онегина”, конечно, тоже был уже тёртый калач. Уже понял, что добрыми намерениями великой личности мир не движется, как думали представители гражданского романтизма. Но и впадать в мировую скорбь (следовавшего за гражданским обычного романтизма) он тоже не видел резона. Ибо видел, что личностью мир не ограничивается. И можно радость получать от мира же, как он ни плох. И для Катаева это выглядело несерьёзным. А Маяковский, тот вообще выглядел в катаевских глазах ребёнком со своим советским оптимизмом в 1923 году. – Дети оба, - тайно думал, наверно, про них Катаев, вставляя их стихи в свою прозу. Куда, мол, им до его метафизики иномирия.

Каждый свой идеал считает самым адекватным…

Но я уже не жду, что Катаеву удастся разнообразить поводы скачков своего бессюжетного произведения.

Жду скуки. И это будет не та, которую намеренно нагнетает ницшеанец в порядке накачивания нас на предвзрыв.

Так и есть. Иномирие под видом воспоминания картинок из прошлой его личной жизни меня лично не впечатляют. Брюзжание на власть – тоже. И описание не бывшего сна про другое измерение – тоже. – Плохо.

А. Этот негатив подготовил прямой (в отличие от всех случаев до сего) негатив к ЛЕФ-у Маяковского.

|

Нами оставляются от старого мира только — папиросы “Ира”. 1923 |

Ясно. На этот раз Катаев выкрутился.

Дальше – полный его крах. Воспоминания Катаева. Воспоминания Пастернака. – Ну какого чёрта?!. Это 34-я страница романа, а Катаев уже выдохся. Я еле заставил себя читать. Неужели это ради подготовки отвращения к следующему идейному врагу – к Хлебникову:

"…странный гибрид панславизма и Октябрьской революции, писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке, на клочках бумаги, которые без всякого порядка засовывал в наволочку, и если иногда выходил из дома, то нёс с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая её к груди”.

А? Картинка?

Опять Катаев выкрутился?

Я в него больше не верю.

И прав. Следующий охаиваемый идеологический враг, Бурлюк. И мне уже скучно цитировать, как именно его Катаев охаивает. Хлёстко. Ну и что?

Асеева, поблизости жившего, что-то упомянул, но не тронул…

И вот Катаев даже дошёл до передёрга: мол, "Октябрьская революция открыла двери…” в живописи крайне левым, которые "…со своим же московским художником Кандинским изобрели… абстракционизм, который впоследствии перекочевал в Париж”.

Неужели это – из-за отвращения нынешнего Катаева-ницшеанца к себе тогдашнему, приобщившемуся "к революции” социальной, но не к лево-живописной?

Я должен прерваться.

Как-то выходит, что самые знаменитые и уважаемые книги – самые нечитабельные, и наоборот.

Нудные воспоминания и знания в связи с разными уголками Москвы продолжаются. Что делать? Бросить писать этот отчёт?

Добрались опять до Есенина. И Дункан. Их разрыва… И… "Всё во мне вздрогнуло”. – Ну надо ж, чтоб в нас вздрогнуло, а не в нём…

Плохо, Катаев.

Василий Казин

|

Мой отец — простой водопроводчик, Ну, а мне судьба судила петь. Мой отец над сетью труб хлопочет, Я стихов вызваниваю сеть. Кровь отца, вскипавшая, потея, Мучась над трубой из чугуна, Мне теперь для ямба иль хорея Волноваться отдана. Но, как видно, кровь стихов сильнее: От отца не скроюсь никуда,— Даже в ямбе, даже и в хорее — Родинка отцовского труда. Даже и в кипенье пред работой, Знать, отцовский норов перенял,— Только то, что звал отец охотой, Вдохновеньем кличут у меня. Миг — и словно искоркой зацепит, Миг — и я в виденьях трудовых, И кипучий и певучий трепет Сам стряхнет мой первый стих. Вспыхнет ритма колыханье, Полыхнет упругий звук,— Близких мускулов дыханье, Труб чугунный перестук... А потом, как мастерством взыграю, Не удам и батьке-старику,— То как будто без конца, без краю Строки разгоняю... вдруг и на скаку, Как трубу, бывает, обрубаю Стихотворную строку. Ну, а то,— и сам дышу утайкой,— Повинуясь ритму строк своих, Тихой-тихой гайкой — Паузой скрепляю стих. Пауза... и снова, снова строчки Заиграют песней чугуна... Что ни строчка — в трудовой сорочке Вдохновеньем рождена. Так вот и кладу я песни-сети. Многим и не вздумать никогда, Что живет в искуснике-поэте Сын водопроводного труда. 1923 |

Тьфу.

Оказывается, Казин познакомил Каверина с Есениным, и потому это "вздрогнуло”. Казин же – походя осмеян: "…он уже не только был искушён в ассонансах, внутренних рифмах…” и т.д. (я цветным шрифтом кое-что пометил). На, мол, тебе, пролеткультовец!

Но – “Лисица” (1915). Врал Катаев или нет, что полюбил Есенина из-за этого стихотворения?

|

На раздробленной ноге приковыляла, У норы свернулася в кольцо. Тонкой прошвой прошивкой кровь отмежевала На снегу дремучее лицо. Ей все бластился виделся в колючем дыме выстрел, Колыхалася в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил И рассыпал звонистую дробь. Как желна долбила, над нею мгла металась, Мокрый вечер липок был и ал. Голова тревожно подымалась, И язык на ране застывал. Желтый хвост упал в метель пожаром, На губах — как прелая морковь... Пахло инеем и глиняным угаром, А в ощур сочилась тихо кровь. 1916 |

Ну ясно. Наврал. Тогда. Ведь такое щемящее с этой лисицей, что ясно: насколько жизнь зла, настолько ж и – порыв вон из такой злой – в добрую, в немыслимо добрую. Ницшеанцу это – нож острый в сердце.

Или не наврал. Тогда. Если был тогда не ницшеанцем. Теперь же над обоими издевается: над собой тогдашним и над бессмертным Есениным.

(Написал это в ожидании текстового катаевского подтверждения своего предвидения. Не дождался. Рушится фабула?)

Нет, я могу исхитриться и вывести, что Катаев как бы посмеялся теперь над собою и Есениным.

Катаев упоминает свой рассказ 1920 года “Железный перстень”. В нём он выводит бессмертного доктора Фауста, которому всё надоело в этой жизни (чем не подводка к упоминавшемуся ницшеанскому предвзрыву?), и Пушкина. Но Пушкин – не гениальным поэтом выведен, а таким, как его Вяземский называл: бесом арабским. Каким Пушкин и был в жизни, но не в творчестве. Презираемым нынче Катаевым недоницшеанцем. И тот Фауст за такое качество дарит каверинскому Пушкину железное кольцо. Ну сам автор, Катаев, выступает в этом романтическом рассказе таким же недоницшеанцем (что совпадает, кстати, с тем, каким Катаева описал – см. выше – Бунин). И можно сказать, с некоторой натяжкой, что такой человеческий тип несколько не от мира сего – маленький такой сверхчеловек (маленький – чтоб отличать от настоящего ницшеанца, устремлённого в метафизическую недостижимость). И Троцкий, - помните? - Есенина тоже счёл не от мира сего. Так что Есенину мог-таки рассказ Катаева сколько-то понравиться. И тогда, может, достаточно Катаеву для самого себя (для вдохновения) описать эту ситуацию разговора с Есениным и для нас, читателей, не прокомментировать негативно…

Чтоб (немыслимый скачок) негативно описать, как жил в Одессе Багрицкий. И – опупейной роскоши спальный вагон, которым окончательно соблазнил Багрицкого переехать в Москву.

Констатирую: Катаев опустился до занимательности.

Ну я ж предвидел.

Читабельность этого отрывка – убойная. И пошло-поехало… Я занимательные вещи с некоторых пор стал считать чтивом.

Прекращать писать?

Жаль…

Я в растерянности. Не от себя. Со мной всё в порядке: Катаев в прозаическом написании цитирует “По рыбам, по звёздам…” Багрицкого, я тут в прошлом разобрал эту балладу, она оказалась той самой, недоницшеанской, что только и должно, - по моему предположению, - Катаевым помещаться в своей книге – для насмешки как не ницшеанское. Итак, со мной (так понявшим Катаева) всё в порядке, а вот Катаев… не насмехается. Опять не насмехается. (Подозреваю, - ибо не разбираю их, - что ещё пара так же процитированных вещей Багрицкого – такие же презренно недоницшеанские.)

Или всё же укол – вот это резюме Катаева-нынешнего:

"Никогда он больше не увидит крашенный подоконник, раскалённый южным солнцем до пузырей.

Никогда уже больше мы не были с птицеловом так душевно близки, как во время этой поездки”.

1925-й год. До поездки в Париж в 1931-м, где и когда он уже начинал смеяться над не ницшеанцем, оставалось 6 лет… Глаза на тот якобы социализм, к какому пошли в стране, стали у Катаева, наверно, открываться… И они с Багрицким идейно разошлись.

Это надо проверять? Как?

Ну, например, посмотрим, какие годы создания тех ещё двух процитированных вещей. – Одной – аж две даты: 1918 и 1926. Другой – 1923…

Не подтасовал Катаев…

Я на странице 59-й книги. Кончается роман на странице 230.

Мне скучно.

И, словно почувствовав настроение своего читателя, Катаев спел строчку-другую хвалы Апричинности, скакнув из поезда, вёзшего его с Багрицким, к ступеням храма Христа Спасителя, чей купол виден был из окон поезда, подъезжавшего к Москве.

Может, я профан, но это меня так же не впечатляет, как чеховский Треплев, вдруг поправляющий шарф дяде. Пусть этот скачок и усилен непонятной разлукой с той, с кем повествователь обнаружил себя сидящим на ступенях храма. Не понятной, ни ему, ни ей.

То ли дело – образ иномирия:

"Это было вмешательство в человеческую жизнь роковой силы как бы извне, не подвластной ни человеческой логике, ни простым человеческим чувствам”.

Но когда Апричинность стала им разжёвываться перечислением поступков… – Фу. И обратный ход времени тоже ничего мне не дал. Какая мне, читателю, даже и знающему сколько-то Москву, разница, по какому маршруту эта разлучающаяся пара пришла от Сокольников до храма, где только что мне их уже показывали.

И скука чтения, - на этот раз, как он Багрицкого вводил в Москву, - скука опять меня поймала. И затейливость: я-читатель оказался перед памятником Пушкину с опозорившимся пред Багрицким Есениным (см. выше), - меня тоже не тронула.

Не знаю…

Недавно меня нашёл институтский соученик и стал взахлёб меня забрасывать воспоминаниями. Я терплю. Всё-таки меня касается. А почему мне должны быть интересны воспоминания Катаева? – Потому, что он вращался в поэтических кругах? – Но поэты интересны своими произведениями, а не тем, что вне их. Катаев же опустился до бытовых нюансов. Например, как они втроём чуть не уехали в Константиново к маме Есенина. Ну? И процитировно из “Анны Снегиной”…

Я и её разобрал когда-то (тут). И вот исходя из того разбора мне что? Считать издевательское в чём-то описание неврастении Есенина, бытовое описание, - считать издевательством теперешнего Катаева-ницшеанца над символистом Есениным?.. – Здо`рово, конечно. Но не слишком ли тонко?

Меня, конечно, подкупает, что вот уже до 65-й страницы я успешно дотянул свою-мол-катаевскую фабулу романа.

Ну а можно ли считать издевкой над Маяковским, ушедшим из искусства в публицистику, цитирование из вот этого его стихотворения:

ГРУСТНАЯ ПОВЕСТЬ

ИЗ ЖИЗНИ ФИЛИППОВА

ПРОСИМ ПЕКАРЕЙ НЕ РЫДАТЬ И НЕ ВСХЛИПЫВАТЬ!

|

"Известный московский булочник Филиппов, убежавший в свое время за границу, обратился за денежной помощью к московским пекарям”. (“Правда”) |

|

Филиппов — не из мелочѐй, царю он стряпал торты. Жирел с продажи калачей — и сам калач был тертый. Октябрь подшиб торговый дом. Так ловко попросили их, что взмыл Филиппов, как винтом, до самой до Бразилии. В архив иллюзии сданы, живет Филиппов липово: стощал Филиппов, и штаны протерлись у Филиппова. Вдруг озаряется лицо в тиши бразильской ночи: Филиппов пишет письмецо в Москву к “своим” рабочим. “Соввласть и вас люблю, ей-ей, и сердцем я и разумом! Готов за тысячу рублей признать с энтузиазмом! Вовсю сияют пекаря и прыгают, как дети, строчат, любовию горя, Филиппову ответик. Мадам Филиппова ревет, дочь скачет, как кобылка, — им даже и не перевод, а целая посылка!.. Восторг! От слез — глаза в росе. Такой не ждали штуки ж! И вдруг блеснул во всей красе им шоколадный кукиш! 1924 |

Повторяю: если про такое стихотворение у Катаева – после слов о народной памяти о капиталистах, то это насмешка над ставшим не поэтом Маяковским?

И через ту же незабываемость имён капиталистов Катаев подвёл к булгаковскому фельетону “Дом Эльпит-Рабкоммуна”, где с аристократической высокомерностью осмеяно мещанство и царского времени, и советского. – Чего, казалось бы, нынешнему ницшеанцу Катаеву на такого Булгакова нападать? – Подозреваю, что за то, за что "Впоследствии… он стал общепризнанным гением…”. А там Булгаков полярен ницшеанству. Но Катаев, выставляя себя и своих тогдашних друзей ультралевыми ("для нас существовало только два авторитета: Командор [Маяковский] и Мейерхольд. Ну, может быть, ещё Татлин”), от якобы правого Булгакова дистанцируется в явном виде (чего пока в его книге не было). Правда, признавая, что общим врагом было мещанство времён НЭПа. (Других врагов вообще мещанства: Мейерхольда, Татлина, Гофмана и Гоголя, которых Катаев не переименовывает, как Щелкунчиком – Мандельштама, - я разбирать не буду).

Но вообще я пасую. Я Катаева не понял. Он хвалит булгаковскую “Дьяволиаду”… Он называет жанр своего повествования "магический кристалл памяти”… Это, может, и какое-то иномирие… Но оно меня (я на странице 71) не вдохновляет на дальнейший поиск скрытого смысла этого большого катаевского произведения.

Тоска… Люди друг друга не понимают… Читаемые книги не понимают…

Или это Катаев нарочно разводит нуду ради упоминавшегося предвзрыва? И надо впрягаться, тянуть дальше чтение этих его воспоминаний… Ждать взрыва…

Хм. Я вовремя запасся терпением – Катаев надолго прекратил цитирование и обсуждение творцов. Цитирование его себя тогдашнего я игнорирую. Он же сам пишет: "Незрелое любовное стихотворение”. Так чего ж мне вмешиваться с выявлением для других читателей его скрытого отношения, когда он уже сам себя охаял.

То ли дело, наконец, опять процитированный Мандельштам (тоже охаявший его стихи – и в том состоит ассоциация памяти Катаева):

НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ

(Пиндарический отрывок)

|

I 1. Глядим на лес и говорим: 2. Вот лес корабельный, мачтовый, 3. Розовые сосны, 4. До самой верхушки свободные от мохнатой ноши, 5. Им бы поскрипывать в бурю, 6. Одинокими пиниями, [пиния – итальянская сосна]7. В разъяренном безлесном воздухе; 8. Под соленою пятою ветра устоит отвес, пригнанный в пляшущей палубе, 9. И мореплаватель, 10. В необузданной жажде пространства, 11. Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра, 12. Сличит с притяженьем земного лона 13. Шероховатую поверхность морей.II 14. А вдыхая запах 15. Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля,16. Любуясь на доски 17. Заклепанные, слаженные переборки 18. Не вифлеемским мирным плотником, а другим – 19. Отцом путешествий, другом морехода. – 20. Говорим: 21. И они стояли на земле 22. Неудобной, как хребет осла, 23. Забывая верхушками о корнях, 24. На знаменитом горном кряже,25. И шумели под пресным ливнем, 26. Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли 27. Свой благородный груз. III 28. С чего начать? 29. Все трещит и качается. 30. Воздух дрожит от сравнений. 31. Ни одно слово не лучше другого, 32. Земля гудит метафорой, 33. И легкие двуколки 34. В броской упряжи густых от натуги птичьих стай, 35. Разрываются на части, 36. Соперничая с храпящими любимцами ристалищ. IV 37. Трижды блажен, кто введет в песнь имя: 38. Украшенная названием песнь 39. Дольше живет среди других – 40. Она отмечена среди подруг повязкой на лбу, 41. Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного одуряющего запаха – 42. Будто близость мужчины, 43. Или запах шерсти сильного зверя, 44. Или просто дух чобра, растертого между ладоней. V 45. Воздух бывает темным, как вода, и все живое в нем плавает, как рыба, 46. Плавниками расталкивая сферу, 47. Плотную, упругую, чуть нагретую, – 48. Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются лошади, 49. Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный заново,50. Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами. 51. Воздух замешан так же густо, как земля. – 52. Из него нельзя выйти, в него трудно войти. VI 53. Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой:54. Дети играют в бабки позвонками умерших животных. 55. Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу. 56. Спасибо за то, что было, 57. Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете. 58. Эра звенела, как шар золотой, 59. Полая, литая, никем не поддерживаемая, 60. На всякое прикосновение отвечала "да" и "нет". 61. Так ребенок отвечает: 62. “Я дам тебе яблоко” или: “Я не дам тебе яблока”. 63. И лицо его точный слепок с голоса, которым он произносит эти слова. VII 64. Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла. 65. Конь лежит в пыли и храпит в мыле,66. Но крутой поворот его шеи 67. Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами, 68. Когда их было не четыре, 69. А по числу камней дороги, 70. Обновляемых в четыре смены 71. По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.VIII 72. Так, 73. Нашедший подкову 74. Сдувает с нее пыль 75. И растирает ее шерстью, пока она не заблестит, 76. Тогда 77. Он вешает ее на пороге, 78. Чтобы она отдохнула, 79. И больше уж ей не придется высекать искры из кремня. 80. Человеческие губы, которым больше нечего сказать, 81. Сохраняют форму последнего сказанного слова, 82. И в руке остается ощущенье тяжести, 83. Хотя кувшиннаполовину расплескался, пока его несли домой. IX 84. То, что я сейчас говорю, говорю не я, 85. А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы. 86. Одни на монетах изображают льва, 87. Другие - голову; 88. Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки 89. С одинаковой почестью лежат в земле. 90. Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы. 91. Время срезает меня, как монету, 92. И мне уж не хватает меня самого. 1923 |

Мне кажется, я понимаю, почему Катаеву нравится сама непонятность Мандельштама. Она ж – воплощённая апричинность. С какой стати, скажем, скачок от сосны к пинии?

Панова взяла на себя труд объяснить некоторые скачки (Панова. “Мир”, “Пространство”, “Время” в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003).

Спляшем от слова, например, “Неера” (С. 631). Это имя героини двух, связанных с морем, буколик Шенье. Шенье – поэт, поначалу принявший Великую французскую революцию. Но он, отступившийся, был казнён якобинцами, как был по подозрению в заговоре казнён большевиками в 1921 году и сколько-то принимавший революцию Гумилёв, собрат Мандельштама по акмеизму. – Лишнее доказательство того, что царит на земле Зло. И нет от него спасения на земле, и мечтать можно только об иномирии с его апричинностью.

Другая идиллия Шенье дала "образ знаменитого горного кряжа”, мотив строительства корабля, кувшина (С. 631).

Ещё один источник для Мандельштама – Огюст Барбье. "По мнению Б. в гибели свободы виноваты не столько правящие классы и не столько непостоянство и вероломство народа, легко изменяющего своим кумирам, сколько то, что она, как всякая добродетель, как “чистая дева”, не могла существовать в век “грязи” и “порока”” (http://feb-web.ru/FEB/LITENC/ENCYCLOP/le1/le1-3391.htm). Такой тоже вдохновлял Мандельштама к иномирию. От него 53-я строка: "образ ветра, налетающего на деревья” (С. 634) образ коня, лежащего в пыли, бег, пышущий жаром иноходец (С. 635).

В общем, "Уроки французских революций, воплощённые в поэзии О. Барбье и А. Шенье, образно и интертекстуально насыщают поэзию Мандельштама, обогащая и дополняя опыт частного человека, пережившего революцию ХХ века…” (С. 635).

Но простое разочарование в революциях даёт романтиков, лишенцев, потерпевших внешнее поражение, пусть и не побеждённых во внутренней жизни. А это слабо для акмеиста, для ницшеанца, для победительного сверхчеловека, рвущегося к иномирию, к бессмертию и вневремённости. И для образного выражение такого порыва годится Пиндар. Ничего, что он воспевал победу древнегреческой аристократии над демократией. А, может, и просто хорошо: ницшеанство – это ж аристократизм. – Вот отсюда "Отрывистый стиль, резкие переходы… пиндарического стиля” (С.636 ). И – общее, победительное в мрачности, строение стихотворения. В первой части (синим шрифтом) – начало/созидание. Во второй (чёрным) – конец/разрушение. В обоих – память. В третьей (опять синим шрифтом) – "синтез главных тем первой и второй части” (С. 621).

Я, между прочим, теряюсь, могу ли я лично для себя называть это искусством, раз я себе постановил, что без вмешательства подсознания я себе искусства не мыслю. – Вот такое активное использование столь многих чёрт знает как далёких ассоциаций что: возможно только подсознанием? Это такой особый человек – поэт?

Наверно…

Ведь я ж, вот, не могу писать стихи в стиле такого-то… А так могут довольно многие, и они, я считаю, – поэты. И это, наверно, проще, чем то, что сделал Мандельштам…

И Катаев, наверно, что-то такое же понимал и не смеётся над ним: "Я восхищался тёмным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью”.

Я не буду заниматься другими тут процитированными стихами Мандельштама. Хорошего понемножку.

Я на странице 81.

Недавно я узнал, что есть два таких понятия: классическая и академическая тошнота.

Классическая – это корень квадратный из числа употребления самого часто встречающегося (тошнотного) слова. Академическая – равна, в процентах, отношению числа повторов самых частых слов к общему числу слов в тексте. Первая нормальна при значении до 3 – 4. Вторая – до 7%.

Подозреваю, что слово “ницшеанство” – самое частое у меня тут. (Проверю-ка. Классическая равна 3, 316.)

Хм, я думал, будет больше.

Я буду просить извинения у читателя. Я обязательно превышу норму. Я надоем. Но что мне делать, если никто не называл ницшеанцем ни Катаева, ни тех, к кому это понятие я отношу.

А вообще я Катаева не понимаю. Ну не может же быть, чтоб он рассчитывал на такого читателя, как я, который входит в курс полуцитируемых им произведений искусства. То есть надолго отвлекался от его собственного повествования. Тем более нет, по-моему, таких людей на свете, которые были б уже в курсе этих произведений, чтоб достаточно было Катаеву на них намекнуть, как читатель оказывался настроенным на волну именно этих – всегда давних для читателя – вещей.

|

Холодок щекочет темя, И нельзя признаться вдруг, — И меня срезает время, Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает, Понемногу тает звук, Все чего-то не хватает, Что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, И, пожалуй, не сравнишь, Как ты прежде шелестила, Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит Шевеленье этих губ, И вершина колобродит, Обреченная на сруб. 1922 |

Ну что я надыбал в Интернете? – Что 1 мая 1919 года Мандельштам познакомился со своей будущей женой, киевлянкой; что "шелестила” – это украинизм, связанный с нею. Что "В 1922 году Мандельштам пишет стихотворение “Холодок щекочет темя…”, обращенное к жене” (http://ctuxu.ru/article/art/ob_ukrainizmah_u_mandelshtama.htm).

Ну и, отправляясь от этого и от известного уже предвзрыва, я понимаю, что иллюстрируется, как чрезвычайно нудно замечать в себе ослабление любви к когда-то не так, как теперь, любимой жене. И – теперь сами представляйте – как хочется чего-то вообще… не от мира сего.

И это привязано на странице 82 к мукам влюблённого "молодого безвестного поэта, почти нищего, “гуляки праздного” [т.е. не хотящего жениться], с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на двадцатиградусном морозе” [надо понимать с той, с которой летом "в Сокольническом запущенном парке” ему помешал на странице 60 "с трудом пробираясь по плечи в траве, под звук барабана… маленький отряд пионеров в белых рубашках и красных галстуках]".

То есть, надо понимать, Катаев несколькими штрихами рисует нуду приличного ухаживания при уклонении прилично жениться: богатства нет, а может, и своей комнаты, куда можно привести любимую для интима. Что-то похожее на “Скучную историю” Чехова. Там мучимые тягой друг другу из-за приличий (он – её приёмный отец) не могут сойтись старый с молодой. Так у Чехова это довольно большой рассказ. Там нуда достигает таки читателя со всей силой. А Катаев что: захотел, как Мандельштам в стихах, буквально несколькими там и сям брошенными словами достичь такого невыносимого состояния, что хоть в метафизику улетай?

Ничего у Катаева не вышло.

(Кстати, понятно, почему Чехов так и не написал роман: он бы оказался нечитабельным из-за обязательной нуды, которую безбоязненно для читабельности можно напустить только в коротком рассказе.)

А не исключено… да простится мне этот залёт… что Катаев себя не вполне понимал и в молодости, и в старости, раз написал в итоге: "Как, должно быть, моё душевное волнение было не похоже на душевное волнение щелкунчика”.

Влюблённый Катаев и уставший от любви и вообще от жизни Мандельштам…

МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК

|

Он подаёт куда как скупо Свой воробьиный холодок — Немного нам, немного купам, Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье — Чаинок легкая возня, Как бы воздушный муравейник Пирует в темных зеленях.

Из свежих капель виноградник Зашевелился в мураве: Как будто холода рассадник Открылся в лапчатой Москве! 1922 |

Что б я делал без интернета?

"В нем хорошо видна отчужденность, которая царила в душе поэта” (http://mysoch.ru/sochineniya/mandelshtam/_self/obraz_derzhavnoi_moskvi_v_poezii_mandelshtama/).

Незначительная птица – воробей… Как большинство людей… Как в муравейнике… Как скупой дождик… И все копошатся, живут и в ус не дуют, что они такие мелкие… И даже не представляют, что это – негатив… холодок… нуда… И куда деться?..

Впрочем, до предвзрыва это стихотворение Мандельштама не доводит. Слабо, значит. Как и с темой влюблённости у Катаева.

А вот и полный провал моего замысла следить за выпадами ницшеанца-Катаева против всех остальных идеалов. Он опустился до описания анекдотического случая его попытки приобщить Мандельштама к агитпоэзии. Опустился до выглядящего анекдотичным изображения гораздо более бедной жизни во время голода в Поволжье.

И – Блок умер. "… мы ужаснулись”. Он и Олеша.

Блок

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Марии Павловне Ивановой

|

Под насыпью, во рву некошенном, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинною На шум и свист за ближним лесом. Всю обойдя платформу длинную, Ждала, волнуясь, под навесом. Три ярких глаза набегающих — Нежней румянец, круче локон: Быть может, кто из проезжающих Посмотрит пристальней из окон... Вагоны шли привычной линией, Подрагивали и скрипели; Молчали желтые и синие; В зеленых плакали и пели. Вставали сонные за стеклами И обводили ровным взглядом Платформу, сад с кустами блеклыми, Ее, жандарма с нею рядом... Лишь раз гусар, рукой небрежною Облокотясь на бархат алый, Скользнул по ней улыбкой нежною... Скользнул — и поезд в даль умчало. Так мчалась юность бесполезная, В пустых мечтах изнемогая... Тоска дорожная, железная Свистела, сердце разрывая... Да что — давно уж сердце вынуто! Так много отдано поклонов, Так много жадных взоров кинуто В пустынные глаза вагонов... Не подходите к ней с вопросами, Вам всё равно, а ей — довольно: Любовью, грязью иль колесами Она раздавлена — всё больно. 14 июня 1910 |

Это ли не поражение моё тоже? Вот где предвзрыв. Но….

Я стёр то, что написалось, ибо поддался обману, что это провидящее революцию произведение.

Сколько б ни были похожи революция и ницшеанство в их обоих радикализме, это полярные друг другу вещи.

Ницшеанство – от скуки, от серости, от бледности, от незначительности жизни…

Теперь – о посвящении стихотворения:

"Близким другом Александры Андреевны [матери Блока] была Мария Павловна Иванова, которой Блок посвятил одно из прекраснейших стихотворений — “На железной дороге”.

Когда я в 1920 году узнала ее, это была уже немолодая девушка необыкновенной доброты, отзывчивости и грусти. Всю себя она посвятила брату, Евгению Павловичу Иванову, и воспитанию его дочери Марины. Александра Андреевна делилась с ней своими заботами и трудностями, а та умела ее утешить и успокоить.

Много лет спустя после начала нашего знакомства я решилась спросить Марию Павловну, как, при каких обстоятельствах Блок посвятил ей эти стихи. Она улыбнулась своей милой, застенчивой улыбкой: “Мне понравилось, он и посвятил”…

…Мария Павловна была немногословна, но ее молчание всегда было доброжелательно и значительно.

Евгений Павлович Иванов, рыжий, с большой бородой, с прозрачными глазами, глубокими, добрыми и чуть лукавыми, был задушевным другом Блока…

…А жизнь Евгения Павловича сложилась трудно из-за хронической психической болезни жены, а потом и дочери. До революции они были материально обеспеченными людьми, после жили в постоянной бедности, на очень маленькое жалованье Евгения Павловича и его сестры. Временами работала и жена. В конце 20-х годов Евгений Павлович был выслан в Великий Устюг.

Атмосфера дома Ивановых всегда была удивительна: над страданием, над болезнями и невзгодами всегда торжествовали жизнеутверждение и любовь, и само страдание осмысливалось и возвышало этих людей.

Блок любил крепкий быт семьи Ивановых, некоторую их традиционность и в то же время одухотворенность.

Тут не было никакой лжи и коварства” (Павлович. http://bibliotekar.ru/Prometey-11/11.htm).

А вот – о дне, когда сочинено стихотворение:

"Что-то во мне сорвалось.

Тебя часто хочу видеть. Я был в Петербурге 14 июня, провел 7 часов (от 8 до 3) (по собственной глупости, из-за денег и банков [он перестраивал имение]), хотел прийти на службу к тебе; но махнул рукой вдруг и уныло забрался в вагон; не хватило и на это; было очень холодно и скучно, перепархивал снежок. Я сидел один в спальном купе II класса (последнее тоже по глупости – деньги совершенно бросил считать, что-то они не идут впрок). Какая тупая боль от скуки бывает! И так постоянно – жизнь “следует” мимо, как поезд, в окнах торчат заспанные, пьяные, и веселые, и скучные, – а я, зевая, смотрю вслед с “мокрой платформы”. Или – так еще ждут счастья, как поезда ночью на открытой платформе, занесенной снегом.

Все это – замечания от праздности. “Своего дела” как-то больше нет, я стал каким-то выжатым лимоном” (http://ruslit.traumlibrary.net/book/blok-ss09-08/blok-ss09-08.html).

Чувствуете, что дело не в классовой несправедливости, какая так чувствуется в “Воскресеньи” Толстого. Согласитесь, что Блок очень и очень мутил, сказав о своём стихотворении как о как-то связанном со сценой с Катюшей Масловой на перроне и Нехлюдовым в окне роскошного вагона.

Тут очень неспроста ТАК непонятно, что случилось с раздавленной.

Революционеры страшно упрощали дело, вводя классовый антагонизм как главное зло на свете. Как факт: где сейчас марксизм-ленинизм? Да и раньше: мало зла получилось от того, во что превратился марксизм-ленинизм из-за своей материальной нацеленности?

Но Блок это не прозревал. Наоборот. Он шёл навстречу революции и большевикам.

А почему ж тогда он такое ницшеанское стихотворение поместил в середину цикла “Родина” (1907 - 1916)? Четырнадцатым среди 27-ми. В самую середину.

Ожидаю такого ответа: он сделал это как исключение, подчёркивающее правило – путь к социальной революции как к идеалу, к которому шёл и он, и большинство все эти годы.

Остаётся это проверить, хотя бы бегло прочитав все стихотворения цикла.

Да. Проверишь. Когда каждое – гадай-гадай, кумушка…

Остаётся собственно анализ текста и синтез из этого анализа.

Последнее слово стихотворения – "больно”. Это сказано от имени автора. А в иных местах текста – от имени ницшеанки. Она выполнила программу: не терпела, не ждала исключительного, была уверена в предстоящей ей исключительности ("походкой чинною”, “Нежней румянец, круче локон”), не дождалась – ах так! у вас тут так плохо! – я не хочу такой плохой жизни. Супервумен. Так если слов победительности мало в стихотворении, то музыкальности – много. Она выражена массой точных рифм. Это образ "дионисической музыки, а вместе с тем и… музыки вообще, - потрясающее могущество тона, единообразный поток мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии” (Ницше. http://az.lib.ru/n/nicshe_f/text_0010.shtml). Здесь Блок вжился в ницшеанку. Она – свободна, и – стихи музыкальны. (За то, наверно, и понравились Марии Павловне Ивановой, человеку традиционализма, которому немыслимо повторяемость воспринимать как нудность.) А когда героиня радостно (ницшевский "бас радости уничтожения”) уходит из мерзкой жизни, он вживаться в неё уже не хочет, и его подсознание даёт неточную рифму: изнемогая:разрывая.

Катаев этого не замечает. Видит только ницшеанку. И – вспоминает именно это стихотворение, жалея о смерти Блока. Он жалеет о смерти несуществовавшего в действительности Блока-ницшеанца.

Правда, после четырёхсловной цитаты из этого стихотворения у Катаева процитирован целый букет из его стихов? Но меня это не смущает. Я вижу там цитату и из “Двенадцати”. А есть же те, кто… Смотрите: "Воплощение ницшеанской идеи "Бог умер… Мы его убили" в поэме Блока "Двенадцать". Идея "преодоления человека" и воплощения "сверхчеловека" в поэме Блока "Двенадцать"” (http://otkrytie.edu.yar.ru/discover/00/s1_1.html).

Так с “Двенадцатью” я немного разбирался (тут и тут) и знаю, что это ошибка. А как быть с остальными цитатами?

Сделаю так: возьму одну, и, если и тут посажу Катаева в лужу, то и не стану разбираться с остальными.

|

Нет имени тебе, мой дальний. Вдали лежала мать, больна. Над ней склонялась всё печальней Её сиделка - тишина. Но счастье было безначальней, Чем тишина. Была весна. Ты подходил к стеклянной двери И там стоял, в саду, маня Меня, задумчивую Мэри, Голубоокую меня. Я проходила тихой залой Сквозь дрёму, шелесты и сны... И на балконе тень дрожала Её сиделки - тишины... Мгновенье - в зеркале старинном Я видела себя, себя... И шелестила платьем длинным По ступеням - встречать тебя. И жали руку эти руки... И трепетала в них она... Но издали летели звуки: Там... задыхалась тишина, И миг еще - в оконной раме Я видела - уходишь ты... И в окна к бедной, бедной маме С балкона кланялись цветы... К ней прилегла в опочивальне Её сиделка - тишина... Я здесь, в моей девичьей спальне, И рук не разомкнуть... одна... Нет имени тебе, весна. Нет имени тебе, мой дальний. Октябрь 1906 |

"В лоб” – порядочность победила и не сделала героиню счастливой. – Типично ницшеанская тема предвзрыва. Но. Надо понять, зачем Блок опять применил ролевую лирику вместо автопсихологической? Если – чтоб отдалиться, тогда я опять прав. Но как это проверить? Вот эти стихи: "И жали руку эти руки... / И трепетала в них она...”, - это авторские слова?

Я переписал это стихотворение так, как оно напечатано в собрании сочинений - http://ruslit.traumlibrary.net/book/blok-ss09-02/blok-ss09-02.html. И самая длинная строфа оказалась именно здесь. И стоит запятая после "тишина”. То есть, начиная с "Но”, уже опять ролевая лирика. А сам автор в этих двух ему принадлежащих строках – абсолютно нейтрален. Можно даже предположить, что отстранён. И тогда, выходит, не одобряет эту сцену.

То есть, Катаев опять не прав, думая, что Блок – ницшеанец. И – полное враньё:

"Нас охватило отчаяние. Мы вдруг ощутили эту смерть как конец революции, которая была нашим божеством”.

Что это, как не враньё, тем паче что через несколько строк – типично ницшеанский образ метафизического:

"Мы как бы висели между небом и землёй, чувствуя без всякого страха приближение смерти”.

А дальше, увы, описание нуды голодного быта, написанное совсем не для предвзрыва, предвзрыва такого, чтоб взрыв унёс вообще из этого мира.

Плохо.

И вот – новое падение Катаева. Он весело описал очередную – на этот раз вместе с Олешей – работу на заказ. Невесело – семью Олеши. Так же – вид предвесеннего Парижа из некого окна. Так же – вид предвесенней Северной Италии из окна автомобиля. И – опять Блок.

РАВЕННА

|

Всё, что минутно, всё, что бренно, Похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь, Равенна, У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота Уже не ввозят мозаи́к. И догорает позолота В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги Нежнее грубый свод гробниц, Где зеленеют саркофаги Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы, Тенист и хладен их порог, Чтоб черный взор блаженной Галлы, Проснувшись, камня не прожег.

Военной брани и обиды Забыт и стерт кровавый след, Чтобы воскресший глас Плакиды Не пел страстей протекших лет.

Далёко отступило море, И розы оцепили вал, Чтоб спящий в гробе Теодорих О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни, Дома и люди — всё гроба. Лишь медь торжественной латыни Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре Равеннских девушек, порой, Печаль о невозвратном море Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам, Ведя векам грядущим счет, Тень Данта с профилем орлиным О Новой Жизни мне поет.

Май — июнь 1909 |

Не знаю, удастся ли мне опять выйти победителем с этой своей версией, что роман написан ради ницшеанства.

Ну, так и есть. Опять Катаев прокололся. Да, тут речь о бессмертии. Это близко к вневременности ницшеанского иномирия. Но лишь близко. Тут наоборот: "…история тут... исступленно поет о жизни, но не о смерти” (http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Philologia/31400.doc.htm). Вполне себе обычная вечная память в нашем мире. И я даже не уверен, что есть тут подсознательно созданные образы. Не считать же подсознательными лингвистические и семантические повторы: "в веках, вечности, векам; спишь, сонной, проснувшись, спящий; гробовые, гробниц, в гробе, гроба; тенист, тень; прохладных, хладен; взор, в <...> взоре; пел, поет, поет; море, о море <…> святых, блаженной; безмолвны, в тихом; камня, на плитах” (http://danefae.org/pprs/grigoryev/kovtun.htm)?

Катаев, правда, спорит:

"Больше всего поражала нас… [Катаева и Олешу] неслыханная магия строчки “и розы оцепили вал”. Здесь присутствовала тайная звукопись, соединение двух согласных “з” и “ц”, как бы сцеплённых между собой необъяснимым образом”.

Это и в самом деле не обычный повтор, описываемый такой таблицей:

|

класс |

Т |

Ф |

Н |

Р |

С |

З |

Ч |

Ш |

К |

П |

Ж |

Ц |

|

согласные |

Д-Дь-Т-Ть |

В-Вь-Ф-Фь |

М-Мь-Н-Нь |

Л-Ль-Р-Рь |

З-Зь-С-Сь |

З-Ж |

Ш-Щ-Ч |

С-Ш |

Х-Г-К |

Б-Бь-П-Пь |

Ж-Ш |

Ц |

Ну что ж… Зацепка для ницшеанца: поражала неслыханная магия… тайная… необъяснимым…

И дальше скука описания Равенны продолжилась.

И надо ли обращать внимание на мимолётное упоминание названия стихотворения Пастернака? – Не буду. Но терпеливо перечислю, что неинтересное себе позволяет Катаев: подтрунивать на личностью Олеши… Оп. Перечислять не вышло.

Гумилёв.

СЛОНЁНОК.

|

Моя любовь к тебе сейчас - слоненок, Родившийся в Берлине, иль Париже, И топающий ватными ступнями По комнатам хозяина зверинца. Не предлагай ему французских булок, Не предлагай ему кочней капустных, Он может съесть лишь дольку мандарина, Кусочек сахару или конфету. Не плачь, о нежная, что в тесной клетке Он сделается посмеяньем черни, Чтоб в нос ему пускали дым сигары Приказчики под хохот мидинеток. Не думай, милая, что день настанет, Когда, взбесившись, разорвет он цепи И побежит по улицам, и будет, Как автобус, давить людей вопящих. Нет, пусть тебе приснится он под утро В парче и меди, в страусовых перьях, Как тот, великолепный, что когда-то Нес к трепетному Риму Ганнибала. 1920 |

Какое отношение у Катаева к этому стихотворению, к Гумилёву? – Чёрт его знает. Финалом его он подтрунивает над Олешей: "именно таким – Великолепным – ключик [Олеша] сам себе снился: в страусовых перьях, на подступах к вечному Риму Ганнибала”. Значит ли, что и над Гумилёвым он подтрунивает? – Вполне возможно. Ибо это стихотворение о любви лирического героя к советской власти (что не ерунда – см. тут). Он её пока слабо любит. И не хочет, чтоб она думала, что он бунтарь против неё. Нет. Он хочет, чтоб она поверила, что он будет служить ей на славу.

И – отправился дальше Катаев смеяться над Олешей, будучи, вижу, уверен, что читателю это интересно.

Если поверить, что Катаев верно определял идеостиль тогдашнего Олеши и Ростана, на которого, пишет он, равнялся Олеша (а это – неоромантизм, протест против натурализма), то понятно, почему Катаев всё время по разным поводам Олешу в воспоминаниях подкалывает: слаб-с, не ницшеанец. То же – и с любимыми Олешей Метерлинком и Марселем Швобом (символисты же). То же – с Эдгаром По (романтиком). И т.д. и т.д. Даже ещё раз к олешевскому “В степи” (см. выше) Катаев вернулся. На этот раз без пиетета: инерция подтрунивания.

Плохой Катаев человек. Каждый же стиль имеет внутри себя собственную ценность. Катаев, правда, впрямую её не оспаривает – он обиняками и, зачастую, переходя на личности. И не стесняясь признаваться: "Вообще взаимная зависть крепче, чем любовь, всю жизнь привязывала нас друг к другу начиная с юности”.

Что с ницшеанца возьмёшь? Он – сверхчеловек.

"Чем опаснее нанесённая [ницшеанцу] рана [в мире ж царствует Зло], тем гениальнее творения художника, приводящие его в конце концов к самоуничтожению”.

И Пушкин, пошедший на смерть, у него получается ницшеанцем. И пушкинские изменницы – Зло…

И вот я вынужден читать уже просто куски биографии Олеши. Порой уморительные.

Я, наверно, надоел читателю с этим ницшеанством. Я не создаю собственного произведения. Я комментирую роман Катаева. Я пишу уже который месяц. Без никакого плана, руководствуясь лишь фабулой: отношение к ницшеанству всего в романе. Гармонии от получившегося ждать нечего. Надеюсь, я буду прощён. Хоть за те неожиданные прочтения, что тут то и дело появляются.

Далее. Любимая Олеши вышла замуж за Нарбута…

Нарбут

ГОДОВЩИНА ВЗЯТИЯ ОДЕССЫ

|

От птичьего шеврона до лампаса казачьего - все погрузилось в дым. - О город Ришелье и Де-Рибаса, забудь себя! Умри и - встань другим! Твой скарб сметен и продан за бесценок. И в дни всеочистительных крестин, над скверной будней, там, где выл застенок, сияет теплой кровью Хворостин. Он жертвой пал. Разодрана завеса, и капище не храм, а прах и тлен. Не Ришелье, а Марксова Одесса приподнялась с натруженных колен. Приподнялась и видит: мчатся кони Котовского чрез Фельдмана бульвар, широким военморам у Фанкони артелью раздувают самовар... И Труд идет дорогою кремнистой, но с верной ношей: к трубам и станку, где (рукава жгутами) коммунисты закабалили плесень наждаку. Сощурилась и видит: из-за мола, качаясь, туловище корабля ползет с добычей, сладкой и тяжелой!.. - И все оно, Седьмое Февраля! 7 февраля 1921 |

Если акмеист Гумилёв принялся косить влево, то почему акмеисту Нарбуту нельзя. И по тому, что комично Нарбут введен,

"Его заикание заключалось в том, что…”.

понятно, что иначе и не мог Катаев.

Могу ли я согласиться с такой (только что наткнулся) самохарактеристикой романа: "Это чисто художественное отражение моего внутреннего мира”? – Если б понять, что подсознательной является ницшеанская фабула, то я б согласился. А можно ли уклонения Катаева в описание разных, часто забавных, эпизодов со знакомыми писателями считать доказательством неосознавания ницшеанства как вдохновителя писания романа? – Не знаю… Романтиком – за отражение внутреннего мира – он вполне мог себя осознавать, ибо таково общеизвестное определение романтизма. А ницшеанцем?.. – Не знаю… Всегда остаётся вариант, что всё, что у меня до сего момента получалось истолковать, есть сложная, взаимосогласованная неправда.

Нарбут

САМОУБИЙЦА

В какую бурю ощущений

Теперь он сердцем погружен!

А. Пушкин.

|

Ну, застрелюсь. И это очень просто: нажать курок, и выстрел прогремит. И пуля виноградиной-наростом застрянет там. Где позвонок торчит, поддерживая плечи — для хламид. А дальше — что? Поволокут меня в плетущемся над головами гробе и, молотком отрывисто звеня, придавят крышку, чтоб в сырой утробе великого я дожидался дня. И не заметят, что, быть может, гвозди концами в сонную вопьются плоть: ведь скоро, все равно, под череп грозди червей забьются и — начнут полоть то, чем я мыслил, что мне дал господь. Но в светопреставленье, в Страшный Суд — язычник! — я не верю: есть же радий. Почию и услышу разве зуд в лиловой, прогнивающей громаде, чьи соки жесткие жуки сосут? А если вдруг распорет чрево врач, вскрывая кучу (цвета кофе) слизи, — как вымокший заматерелый грач, я (я — не я!), мечтая о сюрпризе, разбухший вывалю кишок калач. И, чуя приступ тошноты от вони, свивающей дыхание в спираль, мой эскулап едва-едва затронет пинцетом, выскобленным, как хрусталь, зубов необлупившихся эмаль. И вновь, — теперь уже, как падаль, — вновь распотрошенного и с липкой течкой бруснично-бурой сукровицы, бровь задравшего разорванной уздечкой, швырнут меня… Обиду стерла кровь. И ты, ты думаешь, по нем вздыхая, что я приставлю дуло (я!) к виску? …О, безвозвратная! О, дорогая! Часы спешат, диктуя жизнь: “ку-ку”, а пальцы, корчась, тянутся к курку… 1924 |

Нарбута, наверно, мучила измена (и акмеизму-ницшеанству, и красным в плену у деникинцев). Что физическая жизнь, если дух изломан?

К нему хорошо подходят такие слова о нём: