С. Воложин

Надсон, Рябушкин, Васнецов, Сомов.

Художественный смысл

| Крах идеи социалистического устройства мира и художническое бегство в прошлое. |

Вторая интернет-часть книги

“Сквозь века”БЕГСТВО И БЕГСТВО

ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ -

В ПРОШЛОЕ

Приблизительно сто лет тому назад в очередной раз потерпела поражение идея социалистического устройства мира. Это было в России в конце семидесятых - начале восьмидесятых годов прошлого столетия: в 1874 году были разом арестованы тысячи народников и “ходоков в народ”, в 1884 году распускается партия “Народная воля”, либеральная оппозиция царизму распадается и запрещается журнал “Отечественные записки”, легальный рупор оппозиции. В стране наступает реакция. Надежда, что Россия после отмены крепостного права (1861 г.) не пойдет европейским путем (капитализма), а пойдет своим, самобытным путем, минуя капитализм, умирает.

И как

по-разному ведут себя проигравшие, скажем, картежники или шахматисты: иные еще машут кулаками после боя, иные требуют ход назад, иные просто плачут, иные утешаются своей потенциальной силой и верят в какое-то будущее, иные находят удовлетворение в воспоминаниях о былых победах и, следовательно, тоже как-то надеются на будущее,- так и идеологи потерпевшего крушение движения и примыкавшие к ним (мыслители, художники, писатели - каждый в соответствии со своим темпераментом и настроением) кидаются в похожие крайности и по-разному переживают поражение и выражают это в своих творениях.Надсон.

Вперед!

Вперед, забудь свои страданья,

Не отступай перед грозой,-

Борись за дальнее сиянье

Зари, блеснувшей в тьме ночной!

Трудись, покуда сильны руки,

Надежды ясной не теряй,

Во имя света и науки

Свой честный светоч подымай!

Пускай клеймят тебя презреньем,

Пускай бессмысленный укор

В тебя бросает озлобленьем

Толпы поспешный приговор;

Иди с любящею душою

Своею торною тропой,

Встречая грудью молодою

Все бури жизни трудовой,

Буди уснувших в мгле глубокой

,Уставшим - руку подавай

И слово истины высокой

В толпу, как светлый луч, бросай.

31 мая 1878 г.

Истошные призывы, не правда ли?

Или вот.

На заре

Заревом заката даль небес объята,

Речка голубая блещет, как во сне;

Нежными цветами убраны богато,

Тучки утопают в ясной вышине.

Кое-где, мерцая бледными лучами,

Звездочки-шалуньи в небесах горят,

Лес, облитый светом, не дрогнет ветвями,

И в вечерней неге мирно нивы спят.

Только ты не знаешь неги и покоя,

Грудь моя больная, полная тоской.

Что ж тебя волнует? Грустное ль былое,

Иль надежд разбитых безнадежный рой?

Заползли ль змеею злобные сомненья,

Отравили веру в счастье и людей,

Страсти ли мятежной грезы и волненья

Вспыхнули нежданно в глубине твоей?

Иль в борьбе с судьбою погубивши силы,

Ты уж тяготишься этою борьбой

И, забыв надежды, мрачно ждешь могилы,

С малодушной грустью, с желчною тоской?

Полно, успокойся, сбрось печали бремя:

Не пройдет бесплодно тяжкая борьба,

И зарею ясной запылает время,

Время светлой мысли, правды и труда.

Апрель 1878 г.

Так начинал свой путь в поэзии Надсон.

Огромное количество однотипных, монотонных стихотворений написал он. Но был в моде: потрафил настроению, что называется, передовой публики.

На разлуку

Посвящается С. С. Д.

В последний раз я здесь с тобой;

Пробит тяжелый час разлуки.

Вся грудь надорвана тоской,

Полна огнем глубокой муки.

Измученный, для всех чужой,

Я шел один своей дорогой

И в даль, окутанную мглой,

Смотрел с мучительной тревогой.

Но ты сумела разгадать

Мои сомнения и муку,

Сумела вовремя подать

Борьбой надломленную руку.

Ты вновь зажгла в душе больной

Судьбой разбитые мечтанья,

И я у груди дорогой

Забыл тяжелые страданья.

Я отдохнул от черных дум,

От яда жгучего сомнений,

И стал доступен вновь мой ум

Для светлых грез и впечатлений.

Я зажил полной жизнью вновь,

Поверив и в людей и в счастье.

Я все нашел: покой, любовь

И дружбы светлое участье.

Теперь опять своей рукой

Судьба навек нас разлучает.

Прощай... В моей душе больной

Вновь желчь и злоба закипают.

Я вновь на жизненном пути

Остался в сумраке ненастья.

Нет силы одному идти

Без света дружбы и участья.

20 июня 1878 г.

Слаб все же борец оказался.

А вот как Надсон кончил:

Чего тебе нужно, тихая ночь?

Зачем ты в открытые окна глядишь

И веешь теплом, и из комнаты прочь

Под звездное небо манишь?

Нет времени мне любоваться тобой!

Ты видишь,- я занят заветным трудом.

Я песню слагаю о скорби людской

И страданьи людском.

1885 г.

И вот еще:

Не говорите мне “он умер”. Он живет!

Пусть жертвенник разбит - огонь еще пылает,

Пусть роза сорвана - она еще цветет,

Пусть арфа сломана - аккорд еще рыдает.

1886 г.

И наконец:

Гнетущая скорбь!.. Как кипучий поток

Она в мою грудь приливает,

Как волны потока качает челнок,

Она мое сердце качает!

Довольно, безумец, бороться с судьбой,

Душа утомленьем объята...

О демон неверья, отныне я твой,

Я твой навсегда, без возврата!

Пусть жизнь - эта старая лгунья - других

Довольных, тупых и бездушных,

Прельщает игрою миражей своих

И блеском их касок воздушных...

1886 г.

Надо ли объяснять, что публике,- той, что несмотря на крах высоких идеалов от них не отказалась,- тем не менее со временем прискучили так “в лоб” выражаемые страдания.

Захотелось чего-то... иносказательного, что ли.

*

И спрос породил предложение: удариться, например, в далекое или не столь далекое прошлое. Скажем, если потерпела поражение идея неевропейского пути развития России,- а начало европейского, вообще-то, связывается с Петром Первым,- так брать надо в прошлом (и воспевать) допетровские картины Московского царства... XVII век...

Так поступил художник Рябушкин.

Чем ему в XVII веке восхищаться? - Национальной самобытностью Московии: нарядами, обрядами, обычаями, привычками. Посмотрите сами` названия его картин: “Московская улица XVII века в праздничный день” (1895), “Русские женщины XVII столетия в церкви” (1899), “Свадебный поезд в Москве (XVII столетие)” (1901), “Московская девушка XVII века” (1903). Посмотрите, какое засилье красного у Рябушкина. Это потому, что в русском языке “красное” имеет эмоциональную окраску - “красивое”. Красная площадь, красная девица. И вот - красные девицы у Рябушкина почти все сплошь в красном.

А вот лиц-то им как раз вырисовывать и не надо. Чтоб не подумали вы о плотской красоте. Не-ет. У художника на уме красота духовная.

Психологию для этого, скажете, надо писать? И сюжеты для того разрабатывать?

Но от сюжетов - упаси Бог. Сюжеты тогда нужно сочинять, когда внедряешься в социальную подоплеку. А социальное, так тщательно и тонко применявшееся передвижниками в своем гражданственном искусстве, теперь, после банкротства гражданственности народников, стало вроде бы неприличным

.И вот - у Рябушкина - перед вами как бы вообще люди XVII века. Вот бы, мол, тех людей, красивых душой, да минуя европейскую мерзость, да сразу в будущее. Не задерживаясь на надсоновских сегодняшних слезах.

http://docs.antiq.info/images/artists/large/537-1.jpg

Самое естественное для живописца движение это движение вдоль плоскости холста. И самое в этом смысле характерное произведение - “Московская девушка XVII века”. Она как бы летит в своем стремительном шаге. Коса едва не развевается. Красная лента, вплетенная в косу,- уж прямо развевается. И кафтан ее до пят - такой кажется легкий (из-за ненасыщенности цвета, нежности мазков и организованной их “стремительной” однонаправленности полетной) - такой легкий, будто это и не кафтан (девушка “летит” по снегу), а газовое платье. Да и следы полозьев на снегу на дороге, которую “пролетает” девушка, как бы подчеркивают стремительность ее движения. Эти следы - словно еще более развевающиеся показатели скорости, чем косы и банты. И даже темный сарай за ее спиной - как бы развевается за нею. “Все отстает и остается позади...” Голова чуть запрокинута назад, бобровая шапка - еще больше. Руки, всунутые в муфту перед собой, как бы протянуты вперед, опережая все.

“Исторический романтизм”

- называет это Сарабьянов. Да нет. Это уже сверхисторический романтизм.Долго раскачивается Россия, да далеко шагнет,- как бы говорит другая картина Рябушкина - “Московская улица XVII века в праздничный день”.

http://docs.antiq.info/images/artists/large/536-1.jpg

Опять красны девицы в красных одеждах да добрые молодцы в красных рубахах или красных штанах как ни в чем не бывало ходят... по грязи, утопая по щиколотку, а то и по колено. И ничего. Ни досады персонажей, ни иронии или насмешки автора. Не способно бездорожье никого остановить. Так и вспоминается гоголевская Русь-тройка с ее ямщиком, который сидит “черт знает на чем”. Только у Гоголя в лоб высказано предсказание, мол, косясь останавливаются и дают ей дорогу другие народы и государства. А у Рябушкина - по поводу недавнего (в 1895 году написана вещь) провала с самобытным путем - предсказание упрятывается в поразительное безразличие к болоту на улице или даже к куражу над ним.

Могут возразить: а что если не демократические воспарения выражал Рябушкин, а наоборот - тоталитарные; что если он царизм прославлял и не преимущества русскости видел в монолитности народа, в нераспадении на индивидуалистов, в единстве этого народа с царем-батюшкой и Богом. Вон, мол, церкви в каждой картине. Нерасчлененность, однородность народа... Совсем в духе антидемократического лозунга: “Православие, самодержавие, народность”... А в такой вещи, как “Едут” (1901), мол, полное подтверждение этой, скажем так, реакционности Рябушкина. Служивые с секирами оттирают народ, освобождая дорогу,- ну пусть не царскому проезду, пусть иностранному посольству (представителю чьего-то царя),- а народ с вожделением теснится, хочет посмотреть. Или “Русские женщины XVII столетия в церкви” - все той же одноликой (и тут - даже безликой) толпою стоят в своих красных одеяниях перед чашей. Таким что скажет поп, царь, то и будут делать без ненужного указующим сомнения.

Так-то так... Да вот ярчайший идеолог посленародовольческой реакции, Константин Леонтьев, в этаких царских проездах да богослужениях увидел бы проявления пресловутой массовой культуры. Он один из первых, если не самый первый, предсказал засилье массовой культуры в ХХ веке. А предсказывал-то он, наблюдая демократический путь развития Западной Европы. Усредненность, безликость, равенство умений, дел и возможностей выводил он из европейской идеи прогресса и европейского идеала всеобщего одинакового благополучия: “

Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т. е. однообразие) провинций, равенство наций - это все один и тот же процесс; в сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая мировая скука”.Обращаясь к прошлому К. Леонтьев там восхищенно видел совсем не то, что мы как реакционную версию попробовали увидеть у Рябушкина. Леонтьев в прошлом восхищался “

цветущей сложностью” национальной жизни, происходящей от поляризации сословий. Он “насилие оправдывал прекрасным”, и “нацию он считал ту великой, в которой велики добро и зло: растопчут кого-нибудь в дверях - туда и дорога”. И религию Леонтьев ценил совсем не как дело благостное. “Подлинная религия, по Леонтьеву, мистична, трагедийна, страшна для человека, ибо она стоит по ту сторону земной жизни и оценивает ее как жизнь полную страданий и мук” (А. Корольков). С таким настроением не прийдешь в церковь в красном, нарядном... Морализирование религии, по Леонтьеву, “обезличивает полноту и трагедийную пестроту жизни, тогда как учение церкви утверждает, что земной мир в грехе лежит, а действительное спасение и будущая гармония возможны только за пределами этого мира, после Страшного суда, где только избранные спасутся”. “Государственное и религиозное могущество России, по Леонтьеву, превращает ее в исторический центр, тормозящий процесс либерализации и распространения революционных идей” (А. Корольков), а потому подмораживающий и капиталистическую, и социалистическую скучную уравнительность.“

Органическая природа,- делает Леонтьев естественнонаучный вывод,- живет разнообразием, антагонизмом и борьбой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не в плоском унисоне... Нелепо, оставаясь реалистом в геологии, физике, ботанике, внезапно перерождаться на пороге социологии в утилитарного мечтателя”. И далее Леонтьев перебрасывал мостики к искусству, литературе.Вот, таков - реакционер.

А Рябушкин? - Конечно же, мечтатель.

“На грани символистского мышления”,- определяет его Сарабьянов. И если Рябушкин уже стесняется “молиться” на общинные основы жизни деревни, на крестьянскую революцию и неевропейский путь России, то “соборность” поздних литературных символистов российских (после поражения революции 1905 года стеснявшихся уже понятия “коллективизм”) вполне мыслима как идеал рябушкинских картин “Едут” (1901) и “Русские женщины XVII столетия в церкви” (1899).

http://www.gov.spb.ru/Pictures/1000212320.jpg

Да, народом манипулируют. Да, народ поддается, надевает праздничные одежды и идет в церковь и на улицу к проезду посольства. Но в приблизительно нарисованных лицах женщин в церкви можно увидеть и изрядную дозу равнодушия к содержанию обряда. Такую, столь единую паству, можно сориентировать и на что-то более подходящее уму и сердцу, чем Бог.

А в тщательно выписанных, данных крупным планом лицах картины “Едут” и вовсе нет благоговения перед зрелищем представительства власти.

http://www.artrussia.ru/pic_r/r077_400.jpg

Пусть стрельцам с ружьями на левом плече и секирами в правой руке не в новинку стоять в почетном карауле и сдерживать народ - и лица у них индифферентны к происходящему. А центральный стрелец даже забавляется второстепенным делом: он выпустил из правой руки древко секиры и, чтоб та не упала, поддерживает ее снизу за выгнутый край, противоположный лезвию, прикладом ружья, что на плече. Цирк!

Но и нестрельцы тоже не ахти как устремлены к представительству власти.

Из-за упомянутого приклада с каменным подозрительным выражением лица смотрит разряженная купчиха. Такую тертую бабу ничем не проймешь. За правым плечом стрельца-ловкача - красный молодец в красной рубахе. Этот - воплощенное чувство собственного достоинства. Лишь глаза повернул в сторону едущих. За купчихой - девица-красавица, которая настолько хорошо знает себе цену, что ее из состояния спокойного внимания тоже не выведешь, даже и вельможами. За ними ряд теснящихся. Они - да - хотят во что бы то ни стало через головы увидеть едущих. И видят-таки: почти все взгляды - в одну точку. Но в их лицах - за одним исключением - нет вдохновения, радости. И много видно - неудобства от тесноты. Следующий ряд - девки, стоящие на завалинке избы, потому возвышающиеся надо всеми,- довольны. Но не тем ли, что хорошо устроились? И, наконец, поднятый на руки ребенок (не его ли устами глаголет истина?..). Тот, единственный, смотрит “в объектив”. Он здесь и не здесь.

Вспоминается пословица про русского мужика с иконой: “Годится - молиться, годится - горшки накрывать”. Вот так же тот мужик и с верноподданничеством к царской политике. Себе на уме. А ум - соборный. Всё - вместе: и за царя, и против, и безразлично.

http://lesson-history.narod.ru/photogallery/17am/2.jpg

Вот эта общественная самоценность - и в “Свадебном поезде в Москве (XVII столетие)”. Как большая деревня - Москва. Семейный праздник - вынесен на улицу. Слияние личного с общественным. Не поскупились на красную кибитку для невесты, на белого коня для жениха. И уже не только красное платье на участниках, а и раззолоченное. А если и нет у кого, так хоть сапожки красные, или хоть шарф красный. Всё - для людей. И родственники, и соседи...

Лишь одна красна девица уходит в сторону. Видно, был ей люб сегодняшний жених, и она не выдержала - ушла с улицы. Однако и она в красном. И она себя смирила ради правил, одеваясь подобающе празднику, получается, всеобщему. И сдерживает она себя (это видно по тому, как напряженно она вытянула правую руку вдоль туловища, как прижала к груди левую, как потупила очи, как строго, ровно идет, уходит - как аршин проглотив). Она больше ничем не смутит общее веселье. Всё - для людей...

По крайней мере, мечталось так художнику в ту пору, когда все более ясным становилось, что каждый - за себя в этой все-таки по-европейски живущей России. Как тут было не убежать от действительности хоть бы куда, например, в идеализируемое на свой лад прошлое.

*

И Васнецов убежал в прошлое. Но иное.

Есть такая теория: героический эпос возникает в эпоху народных катастроф, когда необходимо хотя бы моральное преодоление кризиса, если над народом нависла угроза уничтожения или иного негативного изменения его статуса. Так, героические поэмы троянского цикла были вызваны нашествием дорийцев (из Македонии) на догомеровскую Грецию. Героические русские былины были вызваны татаро-монгольским нашествием.

Нашествие капитализма на русскую сельскую общину, сохранявшую до отмены крепостничества еще пережитки первобытно-общинного строя,- это нашествие индивидуализма грозило совершенным перерождением крестьянства.

Тем интеллигентам, которых страшило такое перерождение, впору было вспомнить героические былины и впору было в своей все-таки вере-надежде в народ хотя бы себя морально поддержать - творя живописное воспоминание о былинных героических временах.

Так появились знаменитые васнецовские “Три богатыря” (1881-1898), “Витязь на распутье” (1882) и тому подобные вещи.

Не обратил внимания, наверно, Васнецов, что героический эпос творится во дни поражения и выдумываются фантастические победы на базе более ранних войн с реальными более слабыми прежними противниками (половцами, печенегами), а не с поздними (татарами). Не заметил этого нюанса Васнецов. Потому срывался на простую аналогию, мол, были люди в иное время... * Срывался и за победную Куликовскую битву брался, и за победные времена Ивана Грозного.

Но вернейшим образом трагедия нашествия изживалась на дотатарском материале.

*

И наверно охваченный неошибающимся вдохновением создал он картину, впоследствии пленившую Блока настолько, что тот сочинил не менее вдохновенное стихотворение:

Гамаюн, птица вещая

(Картина В. Васнецова)

На гладях бесконечных вод,

Закатом в пурпур облеченных,

Не в силах крыл поднять смятенных...

Вещает иго злых татар,

Вещает казней ряд кровавых,

И трус, и голод, и пожар,

Злодеев силу, гибель правых...

Предвечным ужасом объят,

Прекрасный лик горит любовью,

Но вещей правдою звучат

Уста, запекшиеся кровью!..

23. 02. 1899 г.

Какое-то странное,- скажете,- изживание трагедии - тяга сквозь нее. Словно ночную бабочку в огонь тянет, мол, за ним - счастье.

Что это? Как сказочный, что ли, витязь на распутье у вещего камня: выбирает самую гибельную дорогу и... побеждает зло, потому что сильнее зла? - Нет. Символист Блок, да и другие символисты, воспевали (по крайней мере иногда) жертвенность во имя благого сверхбудущего.

Речь у Блока о Руси, которая, погибнув в трагедиях, воскресает в конце концов Российской империей.

И если в конце XIX века мировой революционный центр переместился из Западной Европы в Россию и крах народников был лишь их крах, и если Блок это смутно чувствовал, то ясно, что он любил и ту Россию, которую тянет в неминуемую катастрофу, которая сгорит в ней и которая восстанет из пепла Прекрасной Россией.

Сколько раз ей сгорать,- глядя из сегодня,- это другой вопрос. А глядя из вчера, уже по “Гамаюну” можно угадать, что Блок примет Октябрьскую революцию и прославит ее, как он это и сделал в поэме “Двенадцать” в 1918 году.

*

Но пока - был конец XIX и начало ХХ века. Пока на политической арене терпели крах очередные радетели за народ - террористы эсеры, анархисты, социал-демократы. И от всех этих да и прежних поражений приверженцев высокого идеала накопилась кое у кого такая антипатия к общественным ценностям, что низкий, сегодня достижимый идеал эти “кое-кто” принялись брать с боя, потому с боя, что революционная-то ситуация оставалась, и авторитет индивидуализма был невелик.

Такого, может, и не было в истории других стран. Обычно низкий идеал мирно и стихийно овладевал массами. Вот “Декамерон”, например.

“Книга явно соответствовала давно назревшему настроению, в ней вслух говорилось о том, о чем люди по секрету делились между собой; она вызвала бурное одобрение... Стало быть, Боккаччо облек в литературную форму то, что уже смутно зрело в сознании людей. Все знали некий секрет; Боккаччо его разгадал, и его наградили рукоплесканиями” (Де Санктис).А вот когда в 1903 году Арцыбашев принес в журнал “Мир Божий” рукопись “Санина”, родоначальника “сексуальной революции” в литературе ХХ века, то публиковать роман отказались, сочли его “не соответствующим данному политическому моменту”. Революция приближалась... Индивидуализм неэтично было воспевать.

Эта же ситуация трудной борьбы за индивидуализм оставалась даже и после поражения революции 1905 года: как же! жаль побежденных.

И вот иные художники даже в бегство от действительности ударились, не умея принять для себя обуявший окружающих гражданский неоромантизм, идеал общественного служения.

В какой век прошлого нужно было бежать? - В XVIII, в век гедонистического идеала феодалов, заканчивавших свое существование в истории, и, может,- предчувствуя конец,- тем безоглядней ударившихся в изысканное себялюбие.

Вот почему такого, например, художника, как Сомов, притягивал французский XVIII век.

“Дама в голубом (портрет Е. М. Мартыновой)” (1897-1900).

http://docs.antiq.info/images/artists/large/582-1.jpg

Зачем портретируя на рубеже XIX и ХХ веков молодую художницу Сомов “дал” ей в руки старинную книгу (с желтоватой бумагой, с темной позолоченной обложкой), зачем “одел” в старинное платье (широчайшее по бедрам, до земли, с глубоким декольте), зачем Сомов “поместил” свою модель в регулярный французский парк (с прудами в каменных бордюрах, с широкими гладкими дорожками, с подстриженными кустами, с мелькающими там и сям фигурами в старинных костюмах)? Зачем? - Затем,- отвечает Б. Асафьев, обсуждая “Даму в голубом”,- что

“Сомов не видел и не хотел видеть красоты и поэзии в окружавшей его жизни. По убеждению художника красота и поэзия свойственны только прошлому. Чтобы опоэтизировать образ, художник как бы вырывает его из конкретной жизненной среды и переносит в мир особый, навеянный воспоминаниями о прошлом веке”. (1897-1900 - годы создания портрета. Прошлым веком для этих лет все еще оставался XVIII век.)А теперь давайте по литературному произведению того времени и духа посмотрим, до чего же трудно и как, мол, жаль - что так трудно - общественники переходили в индивидуалисты.

“Тени утра”. 1906 г. Арцыбашев.

“- Ну, вот, когда я спросил себя, для чего? у меня никакого ответа не получилось... Знаете, я даже старался придумать... то есть, просто надуть себя... Ну я, знаете, говорю себе так: для служения народу... Хорош-ш-о, так... Это говорят очень уверенно и громко... это даже очень легко сказать... Но возможно ли вообще служить народу,- это в сущности никто не знает. Вот, видите ли, какая штука: я, например, медик и, следовательно, должен быть доктором и лечить больных... Так? Многих я вылечу, многих не вылечу, и главным образом не потому, что болезнь сильнее науки, а потому, что много болезней происходит от таких причин, которые вообще... Как это называется?

Ларионов пощелкал пальцами.

- Валяй: по независящим обстоятельствам!- иронически серьезно подсказал Андреев.

- Ну да... пусть... Так вот... буду я лечить одного, другого, третьего, сотого, без конца... Всю жизнь буду лечить всяких людей, и хороших, которым искренно, положим, желаю добра, и тех, которых считаю вредными... сволочь всякую... Я не могу их не лечить, потому что они страдают и имеют право на помощь...

- Ну, это положим!- возразил Андреев.

- Конечно,- поддержала Дора.

- Ну, вот!- обрадовался Ларионов.- Значит надо безразлично смотреть на больных, только как на больных... Так? Знаете, казалось бы, что это очень хорошо, человеколюбиво и прочее... а на самом деле это - отсутствие живой, сознательной любви и только... Значит, я просто буду врачом по ремеслу, ремесленником, и между мною и людьми не будет никакой сознательной связи. Я, знаете, на днях внимательно прочел биографию Гааза и вижу, что все это чепуха... Столько же пользы, сколько и вреда!..

- Да, жизнь сложная и тяжелая штука!- задумчиво произнесла Дора.- И удивительно же... всего какой-нибудь год... меньше, полгода всего тому назад, ехала же я сюда [в Петербург] с таким восторгом! И главное, что представляла я себе именно то, что и нашла... Все это тут есть: газеты и науки, и сходки, и театры... И вот все-таки полгода прошло, а у меня в душе одна пустота и все надоело, опротивело! Так иногда все противно, что я, кажется, скоро Паше Афанасьеву завидовать начну...

[Этот Паша ее, Дору и Лизу “совратил” общественным служением, а сам, туберкулезник, умер. И молчащая (в цитируемой сцене) Лиза, похоже, тоскует еще сильнее, настолько сильнее, насколько больше молчит.]

- Я вам скажу, чего вам всем не хватает!- решительно сказал Андреев...- Не хватает у вас любви и уважения к самому себе”

Так этому толстому Ларионову, некрасивой Доре и объективно-то почти не за что уважать себя (хоть Андреев ратует за субъективную ценность каждого: “всякая жизнь интересна и важна для вас только постольку, поскольку она - ваша”). Но Лиза-то - объективно - красавица. Кому как не ей уважать себя. У нее и любовь-то - с прекрасным животным, красавцем, студентом Кореневым, знающим, чего хотеть от жизни (точнее, не знающим преград для своего “я” ни в чем). Жить бы ей и радоваться.

Однако она так глубоко заразилась идеалом общественного служения, что лишившись его, осталась совсем без идеала.

“- ...Прежде на борьбу смотрели, как на долг или печальную необходимость,- понимаете?.. А теперь находят наслаждение в самом факте борьбы... наслаждение чисто животное, эгоистическое, для самого себя,- вот в чем штука!..

- Верно!- одобрительно соглашался Андреев.

- Ну, да... Только это очень просто, этак всякий обратится в зверя!..

- Нет, брат, врешь!- усмехнулся Андреев.- Это надо умеючи... Зверем, как ты говоришь, таким зверем, как я понимаю, надо или родиться или с детства воспитаться!.. А то будешь просто скотиной и больше ничего!

Лиза внимательно слушала их, сидя в углу кровати, и представляла себе Коренева таким, каким после того вечера он приходил к ней в отсутствие Доры. В первый раз она почувствовала к нему какую-то нежную жалость и хотела приласкать его, прижаться к нему и сказать что-то хорошее, нежное, со слезами на глазах. Но он был требователен, весел и жесток, смеялся и ласкал ее так, что после его ухода у нее болело все тело и целый день она была слаба и нездорова. Веяло от него силой и холодом, и Лиза стала бояться его... То, что он делал с ней, было ей противно и стыдно. Но она не смела ему противиться и подчинялась покорно и робко. И теперь, слушая Андреева, она представляла себе Коренева именно тем зверем, о котором он говорил; ей было стыдно, больно и страшно, чтобы никто не узнал о ее ужасе, унижении и страдании”.

Не удалось Лизе ни объективно, ни субъективно уважать себя. Не удалось и Доре. И вторая первую уговорила покончить с собой. Вдвоем. Что Лиза и сделала. И Дора бы сделала, не будь трусиха.

Не подобную ли Лизу поэтически-живописно пожалел в “Даме в голубом” художник Сомов? Это - если признать, что его модель - красавица. Если наоборот, то не подобную ли Доре жалеет Сомов?

Трагичны обе. Декадентки. Лишившиеся идеала и не приобретшие другого.

Очень похоже, что их тип дал Сомов. Б. Асафьев писал об этом портрете: “

Тайное страдание [всмотритесь в это лицо, в эти глаза], грусть и мечтательность “Дамы в голубом” лишь ярче выступает в контрасте со стилизованной [сладострастной] “стариной””.Впрочем, если быть точнее, оставаясь в арцыбашевском мире, то лишь Лиза может быть аналогом “Дамы в голубом”. Дора у Арцыбашева наделена чертами ничтожества. Не в том смысле ничтожества, что без идеала, а в том, что не способна пойти до конца, осознав свою никчемность (сравните ее с арцыбашевским же Янкелем из “Санина”). Дора способна лишь губить других, телесно красивых, которые могли бы жить и жить, и счастливо, если бы не Дора. Доре у Арцыбашева точнее соответствовала бы “Дама в розовом” (1903) Сомова.

Эта - опять: в старинном платье, сидит на старинной софе, со странным веером в руке. Может, она и цвела бы в XVIII веке (для женщины, может, важнее тогда было быть не столько красивой, сколько разнузданной). Зато теперь... У нее тело синее, как у мертвеца, взгляд мертвый, один глаз - с остановившимся взглядом, другой - закрывается. И на шею дама петлей накинула косынку и тянет за оба конца... Да не сильно стискивает их в пальцах. Как Дора: вроде кончает с собой, да не кончает. И лицо - мерзкое: как подобие смерти. И черный фон у этого портрета.

Ну а как Арцыбашев и Сомов относились к тем, кто не засушил себя, как Дора, и не убил, как Лиза, к тем, кто не безвозвратно лишился высокого идеала и не способен исповедовать низкий, а лишь колеблется между ними, все не в силах остановиться на низком?

“Санин” (1903-1906).

“Карсавина подошла и стала, и слышно было ее прерывистое дыхание. И вдруг, почувствовав радостную уверенность, что сделает все, что нужно, Юрий сразу обернулся и с внезапной дерзостью и силой схватил ее на руки, понес, скользя по траве вниз.

- Упадем!- задыхаясь от счастья и стыда, прошептала она...

...Был момент полного безумия, которым владела одна властная животная сила. Карсавина не сопротивлялась и только дрожала, когда рука Юрия и робко и нагло коснулась ее ног, как никто никогда еще не касался.

- Ты меня любишь?- обрываясь, спросила она, и шепот ее невидимых в темноте губ был странен, как легкий таинственный звук лесной.

И вдруг Юрий с ужасом спросил себя:

- Что я делаю?

[По сюжету следует, что несмотря на неудавшуюся попытку сделать карьеру революционера, Юрий и мещанского счастья с провинциалкой, хоть и симпатизировавшей социал-демократам, до сих пор старался избегать.]

Горящего мозга коснулась ледяная ясность, и все разом опустело, стало бледным и светлым, как зимний день, в котором нет уже ни жизни, ни силы.

Она полуоткрыла побелевшие глаза и со смутным тревожным вопросом потянулась к нему. Но вдруг тоже быстро и широко взглянула, увидела его лицо и себя, вся вспыхнув нестерпимым стыдом, быстро отбросила платье и села.

Мучительный сумбур чувств наполнил Юрия: невозможным показалось ему остановиться, точно это было бы смешно и противно. Растерянно и нелепо он попытался продолжать и хотел броситься на нее, но она так же растерянно и нелепо защищалась, и короткая, бессильная возня, наполняя Юрия ужасом и безнадежным сознанием позорного и смешного, противного и безобразного положения,

[Дальше идет авторский голос.]

была действительно уже смешна и безобразна. Растерянно и опять как будто в то самое мгновение, когда силы ее упали и она готова была подчиниться, он опять оставил ее. Карсавина дышала коротко и прерывисто, как загнанная.

Наступило безвыходное тяжелое молчание.

..”Осмеял Арцыбашев всем этим натурализмом эту идейную парочку.

Но Арцыбашев был смел в своем устремлении к низкому идеалу. Поэтому он пользовался популярным тогда и общепризнанным реалистическим методом.

А Сомов не был так смел. Поэтому свою насмешку над общественно ориентированным он завуалировал.

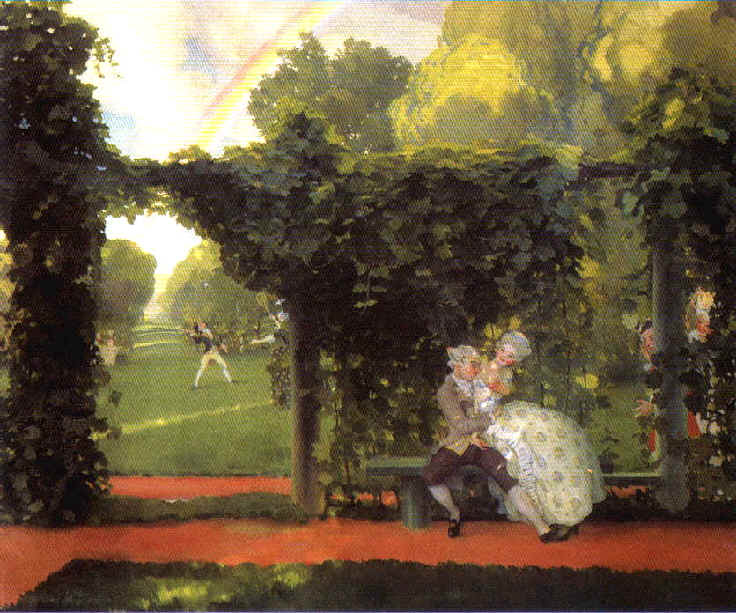

“Осмеянный поцелуй” (1908).

http://www3.nccu.edu.tw/~mfchen/paint/SAMOV/CAMOV.39.jpg

Опять огромный, как и в “Даме в голубом” французский регулярный парк, опять красным песком посыпаны под прямыми углами пересекающиеся и по прямой продолженные гладкие дорожки, опять эта изнемогающая от полноты жизни летняя окультуренная природа - пышные деревья, бархатные лужайки с мраморными скульптурами среди всего этого. Короткий летний дождь только что умерил зной - радуга сияет,- и все вокруг упилось удовлетворением. И люди (одетые опять, как в XVIII веке) упиваются физической радостью жизни - вдали играют в бадминтон. Вдали...

А на первом плане, за почти непроницаемой стеной из винограда, свисающего со специально для него построенной изгороди с колоннами, на скамейке сидит пара. Молодой человек целует обнаженную грудь декольтированной молодой дамы, притянув ее к себе за талию и плечи так крепко, что спружинили, видно, обручи ее кринолинового платья и оно задралось спереди кверху. Этому помогла и нога кавалера, протянутая под ноги дамы. И он не наклонился к ее груди, а как бы собирается повалиться на скамейку, повалив на себя и даму. А та, отстранив свое лицо от его лица и безвольно свесив руки, охваченные его руками, охватившими ее и за талию и за руки, слабо сопротивляется, глядя вдаль и никуда. Кавалер же смотрит в ее грудь, в которую он впился губами.

И оба не видят, что за ними в просветы виноградной стены подсматривает другая пара, сверкающая белыми зубами в одобрительных улыбках. Сласть - подсмотреть! У мужчины аж судорогой свело суставы пальцев - он ими мысленно сам впился в грудь “жертвы”. Его подруга не так возбуждена, улыбается по-доброму. И оба явно не осмеивают наблюдаемый ими больше чем поцелуй.

Осмеивает художник.

Чего валить на скамейку свою любимую, когда ясный день стоит, люди кругом и стены вокруг парочки - лишь виноградные? Если он в парике, камзоле, панталонах и она тоже в одежде барыни XVIII века, то почему ж они не обустраивают свои амурные дела так, как подобает профессиональным гедонистам-аристократам? И неужели это по-аристократически - подсматривать?

Пожалуй, и бадминтона в XVIII веке не было.

Просто перед нами люди нашего века и совсем не из аристократии. И коль скоро так уж сорвались главные герои в клубничку, то, видно, крепко и долго сдерживались до того. А что в начале ХХ века так сильно (как мы вывели) могло сдерживать телесные порывы? - Идеология, исповедующая высокое и ущемляющая низкое. Уродливая, по Сомову, идеология.

Потому так уродлива раскоряченная поза кавалера, его ломающейся дамы, жест пальцев соглядатая и даже нелепо расставленные ноги игрока в бадминтон. Все - не умеют по-настоящему вкушать радость жизни. И достойны осмеяния.

Не то, что гедонисты XVIII столетия.

Те не ломались в пикантных моментах, будто в угрызениях совести. И вообще не ломались, упиваясь жизнью.

А в якобы ретроспективных картинах и книжных иллюстрациях Сомова - ломались сплошь и рядом: “В боскете” (1898-1899), “Вечер” (1902), “Зима” (1905), “Поцелуй. Заставка” (1906), “Пьеро и дама” (1910), “Арлекин и дама” (1912), “Итальянская комедия” (1914), “Зима. Каток” (1915), “Юноша на коленях перед дамой” (1916)...

“Сомов уважал Эрос и честное признание людьми его проявлений... Но он издевался над “эротикой втихомолку”... над этой [

нео-граждански-романтической] “игрой в прятки”” (Б. Асафьев).Но ведь, признайте, надо суметь позволить себе, глядя на сомовские картины, не только это увидеть, но и осознать.

Одесса. Весна - лето 1994 г.

Конец второй интернет-части книги “Сквозь века”

*

- Ошибка.Нашёл сам. В связи со статьёй – см. тут.

Васнецов не обычных героев нашёл в былинных людях, а необычных, желающих поиграть со смертью. Ему скучны и противны были и активисты, радетели за народ, страдающий от капитализма, и активисты, радетели за себя, обогащающегося от капитализма. Слишком плоха жизнь вообще. Хотелось Васнецову иномирия. Он, не осознавая это, стал ницшеанец.

В связи с этим Синусоида идеалов, что вверху файла, должна быть изменена на такую

15.06.2015

| К первой интернет- части книги |

К третьей интернет- части книги |

К четвертой интернет- части книги |

|||

| К пятой интернет- части книги |

На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |