С. Воложин

Бенуа. Художественный смысл

| Развоплощение грубости в орнаментальность, в гимн красоте. |

Хотите – смейтесь, хотите – нет.

(Неожиданное продолжение.)

Альтернатива… маркирует разницу между модернизмом и авангардом, нередко отождествляемыми. Модернистские авторы по большей части видели в культуре "живую сокровищницу даров", тогда как авангард – "систему тончайших принуждений".

Лехциер.

"Над "аполлоновской" живописью ("Мир искусства") Модильяни откровенно смеялся" (http://www.akhmatova.org/proza/modi.htm), - свидетельствует Ахматова про 1911 год.

Мне негде посмотреть на те иллюстрации, и не знаю, были ли среди них репродукции с работ Александра Бенуа. Но журнал был его детище, и предположим, что были, и вспомним (http://art-otkrytie.narod.ru/modiliani.htm), что кисть Модильяни, демониста, могла друга (тоже демониста Сутина, например) нарисовать уродом, и карандаш мог любимую (например, демонистку же Ахматову) тоже не пощадить. – Вспомнили? – Тогда легко догадаться, что Модильяни потому и смеялся, что "Мир искусства" был ДОСТОИН его смеха. Ибо был демоничен тоже. Передвижников он бы, наверно, вообще вниманием не одарил.

В случае с Сомовым я когда-то демонизм уже доказал (http://art-otkrytie.narod.ru/riabushkin_somov.htm). Попробую теперь проверить на Бенуа.

Итак. Печальники за несчастный народ: все эти народники, террористы, революционеры и пассивные, как их назвал Луначарский, революционеры – символисты, - уже поднадоели. Как и не замечающие бед купцы, предприниматели, чиновники - мещане, в общем, серая толпа. Хотелось изящного, изысканного, чего-то не рационально-прогрессивного. И в пику христосопевцу Достоевскому: неземная красота-де спасёт мир (который таки шатался), - тянуло сказать что-то вроде древнеримского "пусть рушится мир, но торжествует юстиция": пусть рушится мир, но торжествует красота - другая. "Престижность героизма и жертвенности… сменилась престижностью изысканного вкуса, культом красоты и изящества, богатства страстей и душевной сложности… Боязнь банальности — один из главных соблазнов и грехов "серебряного века" и его наследия… Среди деятелей этого "века" было много чистейших людей. Но проповедовали они часто худое: допустимость грязи, подлости, даже убийства… Не о сложности человеческих ситуаций тут речь, а только о безграничном праве неповторимых личностей на самовыражение и самоутверждение. А уж это само вело к необходимости такой личностью быть, во всяком случае претендовать на силу чувства, при которой "все дозволено"" (Н. Коржавин. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/portf/kor/k8.html). Сдаться своим эмоциям - хорошо!

Вот тогда, уловив описанную струю в общественных настроениях – поворот к индивидуализму, – и родилась "иная историческая форма актерской игры" (Выготский http://www.tovievich.ru/book/19/302/3.htm): система Станиславского. Актёру надо не предъявлять зрителю внешние проявления эмоций (как это повелось со времён нормативистского просветительского классицизма), а копить их внутренне, накачивать себя деталями вживания в роль и сцену, пока эмоции не вырвутся наружу сами. И тогда переживание будет правдиво и невероятно тонко психологически. - И рождается МХАТ. И, может, не зря среди руководителей его оказывается и Бенуа.

Но не просто непроизвольность, естественность явились тем, что двигало Александром Бенуа в живописи. И не, наоборот, "в лоб" побег в прошлое, в изящное прошлое, в классицизм, эту купель рационализма. А замах дома у классицизма его и побеждать.

"Версаль". (1906)

Мы-то при слове "Версаль" представляем дворец, шикарную архитектуру. А у Бенуа не то что "главное действующее лицо" лужайка. (В конце концов, Версаль – дворцово-парковый комплекс.) А что главное? - Погода (пасмурная)? То, что не подвержено человеческой воле, управлению? – И да и нет. Главное тут тонкость, выраженная преодолением грубости, так сказать.

Ведь грубо изображены и природное: трава и облака, - и человеческое: дворец. Тут нарисовано соотношение их. И оно красиво. А выразить это грубостью - тонко.

Не столь важно, что побеждена такая сама по себе изысканность рационалистская, как классицизм. Важно не изображение, а выражение.

Как у Станиславского могли ставиться пьесы реалиста Чехова (1898) или символиста Ибсена (1899), но главное было – тонкость.

Это как деятельность Бенуа на ниве просвещения (его еженедельные "Художественные письма" в газете "Речь" или его книги "История русской живописи в 19 веке" и другие). Постигнуть не публицистический, генетический, исторический или иной, а именно художественный смысл картины той или иной – это ж пронзительная тонкость! И есть момент аристократизма в отношении толпы, предполагаемой автором тёмной по части искусства. Далеко ещё, правда, от демонизма, с которого я тут начал… Но. Не сразу Москва строилась.

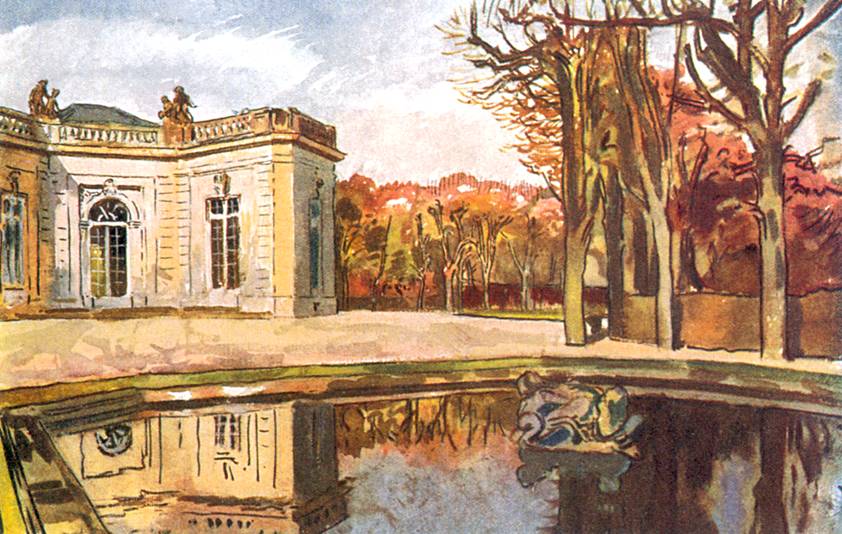

"Версаль. Сад Трианона". (1906)

Тут уже в название природа просочилась. Да что из того. Мы ж знаем, что там была за природа во французском регулярном парке – декоративные геометризированные насаждения. Самой искусственностью своей призванные возвеличить Разум в пику дикости предшествовавшей эпохи, средневековья.

Ну так у Бенуа никакой геометричности в собственно посадке не видно.

Но декоративность же налицо? Это ж не деревья, а нарисованность! Контуры стволов обведены линией и никакой круглости! Со скульптурой и архитектурой, собственно, то же… И с дорожкой садовой. Из чего она? Только вода – вода. Её зеркало всё отражает, и сама она исчезает.

А зато ну до чего красиво. Эта тонкость разнообразия охристых тонов. Тёплых. Эта противоположность им холодных серых оттенков неба вверху и в водном отражении. Да и в отблеске его же в стенах.

Не в том дело, что превалированием теплой охры Бенуа смог передать… холод осени, низкую температуру воздуха. А в том, что грубостью нарочитой декоративности – тонкость красоты. Красота превыше всего! – как бы говорит Бенуа.

И – какой-то тихой непрерывно звучащей нотой – антисовременный тон. Что-то вроде фовизма, но без примитивизма. Аристократизм некий (нестерпимый плебею Шагалу, а с точки зрения аристократствующего экстремиста Модильяни - недостаточно крутой).

Сам Бенуа понимал это (http://exposter.ru/benua.html) как пассеизм. "Пассеизм - (от франц. passй - прошлое), пристрастие к прошлому, любование им при внешне безразличном, а на деле враждебном отношении к настоящему, к прогрессу; консерватизм" (БСЭ). Но верить нужно не словам художника, а его произведениям.

Бенуа начитался Сен-Симона, только не того – социалиста-утописта, а другого – монархиста-утописта, так сказать. Времён конца царствования Людовика XIV. Тот Сен-Симон мечтал оградить церемониальные привилегии пэров Франции (их было только два десятка). "От государя герцогов-пэров отделяло три иерархических ранга, чье первенство не вызывало у них никаких возражений. Это - 1) "сыновья (дочери) Франции" (те, чьим законным отцом или свекром был король или наследник престола); 2) "внуки (внучки) Франции" (один из королей был их дедом или дедом мужа); 3) "принцы (принцессы) крови" (все остальные члены царствующего дома Бурбонов, представители его боковых линий Конде и Конти)" (http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/ST-SIMON.HTM). Сен-Симону также не нравилось, что Франция стала терпеть военные поражения. Он хотел бы усовершенствовать абсолютизм, укрепить монархический произвол, о чём и написал.

Вот и Бенуа, сознавая это или нет – скорее нет, - потому и принялся за серию "Последние прогулки Людовика XIV" (1897-1898), что ему тоже не нравилось, что Российская империя демонстрировала признаки заката силы. Её победа на Балканах, была преуменьшена на дипломатическом фронте. Подавление народничества привело к терроризму. (Впоследствии было не лучше: прямое поражение в войне с Японией, пиррова победа над революцией 1905 года, - и - Бенуа продолжил рисовать французские и российские версали.)

Кроме содержания его могла впечатлить форма "Мемуаров" Сен-Симона, отмеченная автором предисловия к изданию, читаемому Бенуа. Автор тот – Сент-Бёв, романтик (а в моральном плане романтик есть эгоист), считал, - пусть и неправомерно, но всё-таки, - что "Неоднородность, подчас сумбурность стиля "Мемуаров"… находится в определенном адекватном соответствии со сложностью, пестротой описываемой в них жизни" (Там же). И Бенуа, этот, по Волошину, последователь Сент-Бёва в критике, стал где-то его последователем и в живописи. Разве что идею Сен-Симона – вовсе не антимонархическую – Бенуа не переврал, что сделали коллективистские, прогрессивные российские деятели рубежа веков. И вот перед нами столь востребованная в антипрогрессивном, скажем так, "серебряном веке" красота непринуждённости.

Это из серии "Последние прогулки Людовика XIV" (1898).

Тут и натуралистическая прописаность туч, вазы, дорожки, лужиц на ней, струй дождевых, тут и, наоборот, наплевательская непроработанность травы, даже той, что на первом плане, куртины, особенно ближней, левой, ну и - людей.

Какой пассаж! Судя по названию вляпался сам король. – Если "в лоб", то Бенуа изволил посадить его величество в лужу. Заслонив, правда, того от нас придворными, тоже попавшимися на каприз природы.

Неуютно там, в той шикарности. Дождь. Хоть и летний, слепой. Часть дворца вдали – в солнце. Но всё равно как-то сурово. Ветер. Полы плащей рвёт. Шляпу сорвало с одного – еле успел её подхватить рукой. Но не в сюжете даже дело.

Казалось бы, Бенуа нарочно выбрал такую низкую точку зрения. Она как бы втягивает зрителя. – Реализм? – Да нет. Что-то больно высока подстриженная стена зелени слева. Что-то уж очень ровно подстрижена. По масштабу это – очень тесная посадка кипарисов. Но они не могут быть так ровно подстрижены.

Однако пусть могут. Мало ли что там, в Версале, за растения.

Они ж нисколько не прописаны.

Декоративность.

Но они ж тут гегемоны в картине. Давят. Подстать – тоже зримому – величию архитектурно-паркового целого. Грубая чуть не чёрная стена кипарисов внушает вживающемуся в обстоятельства зрителю больше негатива, чем натуралистичный дождь. Такая цивилизованная мощь, а ничем сейчас не помогает королю.

И автор досадует.

Как много десятков лет после создания этой серии, взывали фрондирующие советские сановники, иронизируя над ошибками социализма: "Госплан-Госплан, яви своё могущество!" А он не являл.

Что ж…

От фронды до демонизма тоже ещё далеко?

Меньше всего я ожидал найти доказательства демонизма Бенуа в его страсти к книжной иллюстрации. Иллюстрация в принципе ж кажется мне околоискусством. В частности – осуществлением УЖЕ известного. Не может-де в таких условиях быть творческого вдохновения у автора, ну и, соответственно, не может случиться сотворчество зрителя.

Но поглядите, что поместил в Интернет некий Михалыч – репродукции с открыток, изданных в Москве в 1966 году (это при слабой, боюсь я, советской полиграфии! ну… может, при издании в 1904-м, самой передовой, купленной тогда в Германии, технологии советская в 1966-м всё же не уступала; и – репродукции сияют). http://otkritka-reprodukzija.blogspot.com/2007/10/blog-post_15.html

(Я буду считать, что там выложен цикл, игнорируя последующие неоднократные возвраты художника к этой теме. И предположу, что сам Бенуа вряд ли жёстко связывал изображения с кусками текста "Медного всадника", как это получается у Михалыча. И ещё. На случай, если Михалыч уничтожит упомянутый файл, я его переписываю сюда).

, а в своей заметке буду демонстрировать лишь подходящие к моим соображениям куски. Ну и ещё. Я увеличил репродукции, хоть Бенуа оригиналы в 1903 году сделал маленькими – для карманного формата книги. Может, зря это я сделал. Оправдываюсь тем, что хочется ж обсуждать, а для этого большой размер удобнее.)

Такое впечатление, что как к версальской теме Бенуа обратился за ответом, что такое плохо? – в слабеющей монархии в России XIX-XX вв., так к петровской теме - "Медному всаднику" - обратился он за ответом, что такое хорошо? – в крепнувшей было монархии в России XVIII в. А само обращение к этакой несамостоятельности, как иллюстрация, оказалось – наоборот – путём наибольшего сопротивления, сопротивления чужести. Бенуа ж не проиллюстрировал художественный смысл пушкинской поэмы, а дал свой, другой художественный смысл.

Пушкинский я представил в одной статье "О художественном смысле начала "Медного Всадника" как представителя художественного смысла целого произведения" и уточнил в одном абзаце из статьи "Пушкин в 1833-34-м годах. Инерция идеала" (обе см. http://art-otkrytie.narod.ru/pushkin5_2.htm). Пушкин в 1833 году уже несколько лет, как: усомнился в идеале государственности, пришёл к идеалу Дома и Семьи, оставил и его ради идеала консенсуса в сословном обществе и успел усомниться и в нём. Оттого в 33-м и дал столкновение каких-то внесоциальных персонажей: памятника и бессемейного, бездомного Евгения. Перебои, характерные стихам о Евгении проникли аж в одическое начало поэмы. (Чего не замечает Михалыч, а может, и издатели открыток, если они на обороте её написали "проиллюстрированные" стихи, а может и сам Бенуа, если и он мыслил свои гравюры помещёнными в книгу и дал какое-то распоряжение, где именно вставлять. Последнее, впрочем, мало вероятно, ибо такой эстет, как Бенуа, не мог распорядиться прерывать пушкинскую строку, как это увидим кое-где у Михалыча.)

1916

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася...

Река, видим, пустая. Противопоставления её бедному челну как предупреждения о недопустимости закладывать город именно тут – нету. Ничто, по Бенуа, не сковывает монарший произвол. И это-де – хорошо.

К 1916 году ни художник с 1897-го не изменился, ни качество монархии. Она терпела новые поражения, не в пример Петру Первому. Преодолевавшему всё. И впереди у которого такое же сияние в жизни, как то сияние неба на горизонте и в прорывах тяжёлых, низких, тёмных туч.

О, это сияние! Оно равносильно не пушкинской одичности, а идеалу государственности, взятому в том акценте, что вот, мол, отрыв от земли, демонический полёт. Но дошло до меня это не с первых картинок. Вторая же – восхитила этой… Прерванную давеча цитату из Коржавина хочется продлить: "В поэзии эти претензии [вседозволенности] проявлялись невероятной "поэтичностью" (разными видами внешней экспрессии) и утонченностью (форсированной тонкостью)".

1903

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво;

Где прежде финский рыболов,

Печальный пасынок природы,

Один у низких берегов

Бросал в неведомые воды

Свой ветхий невод, ныне там

По оживленным берегам

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Толпой со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;

Темно-зелеными садами

Ее покрылись острова...

Чернота следующей картинки лишь подтверждала впечатление сиятельности аристократии.

1916

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит,

Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей

Прозрачный сумрак, блеск безлунный,

Когда я в комнате моей

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады

Пустынных улиц, и светла

Адмиралтейская игла,

И, не пуская тьму ночную

На золотые небеса,

Одна заря сменить другую

Спешит, дав ночи полчаса.

Пушкин вводит – для перебива одичности - лирическую ноту, "я". Бенуа вроде следует ему: придаёт пушкинские черты сидящему справа, Дельвига – сидящему слева…

Но сначала я не был столь догадлив. Для меня это были просто аристократы. Те, за кого ратовал Бенуа в своём утопически-монархическом порыве, за незамечающих плебс.

И такой я, мне кажется, более прав, чем я-догадливый.

Дельвиг в год создания "Медного всадника" уже два года как умер. Пушкин, вводя лирическую ноту, вводит только себя и вообще говоря. Он с собой говорит. Бенуа просто невольно проводит (не путём ли опять наибольшего сопротивления – введением Пушкина?) свою независимость от Пушкина. Как факт: демонстративно рисует, что совсем не "светла Адмиралтейская игла".

У Пушкина упоение Петербургом и Петром лишь одна из красок поэмы. А Бенуа сделал – свечением – эту одну подавляющей. Потому что – слишком впечатляет. Впечатляет даже, когда игра передаётся, вроде бы, черноте.

1903

Над омраченным Петроградом

Дышал ноябрь осенним хладом.

Плеская шумною волной

В края своей ограды стройной,

Нева металась, как больной

В своей постеле беспокойной.

Уж было поздно и темно;

Сердито бился дождь в окно,

И ветер дул, печально воя.

В то время из гостей домой

Пришел Евгений молодой...

Вы посмотрите на это фосфоресцирование двухэтажного дома. Бенуа к нему настолько внимателен, что аж придал несколько оттенков. А пушкинское "поздно и темно" просто проигнорировал. Светится ж и небо, которое заволокли дождевые тучи. Вообще невозможное нарисовано. Сто, сто пятьдесят лет после описываемого Пушкиным наводнения, над, скажем, Парижем, залитым не только дождём, но и электрическим светом бесчисленных реклам, могли светиться тучи. Но не в 1824-м, описываемом, году над Петербургом с его – видим же – керосиновыми фонарями, как ни много (премию давали за каждый горящий фонарь) фонарей там было. Видим же, как мало света давал один фонарь. И видим, что не от фонаря всё, собственно, а не только двухэтажный дом, фосфоресцирует. – Это само петрово творение, город дьявольски светится и прославляется в таком качестве Александром Бенуа.

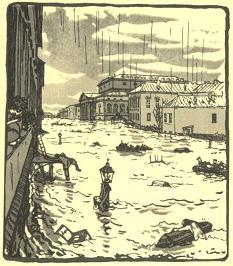

Или вот - торжество света над бедствием.

1903

И всплыл Петрополь как Тритон,

По пояс в воду погружен.

Осада! Приступ! Злые волны,

Как воры, лезут в окна. Челны

С разбега стекла бьют кормой.

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, бревна, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесенные мосты,

Гроба с размытого кладбища

Плывут по улицам!

У Пушкина всё же какая-то суета, множественные перечисления, отрывистый ритм. А Бенуа на это всё наплевать. Он любуется сияющей рекой, блеском мокрых крыш, прорывами в тучах. Победительность его пленяет. Природы или государя – не важно. И та и тот – светятся. И предпочтение художника налицо.

Оно было б лобовым (и пошлым, нехудожественным), если б не было аморальным. Ибо результат - внеморальный: красота. Утончённая красота.

А красота не родственница угнетённости. Когда последняя вынужденно становится главным объектом внимания Бенуа – перца нет в гравюре.

1903

Что ж это?...

Он остановился.

Пошел назад и воротился.

Глядит... идет... еще глядит.

Вот место, где их дом стоит;

Вот ива. Были здесь вороты —

Снесло их, видно. Где же дом?

И, полон сумрачной заботы,

Все ходит, ходит он кругом...

Вот тут уж иллюстративноть во всём её ничтожестве. Хоть у Бенуа Евгений стоит, а у Пушкина ходит. Но у Пушкина тот медленно сходит и через миг сошёл с ума. А…

Вот какое наблюдение…

Там, где Бенуа любуется, где изображение выражает художественный смысл целого цикла (обязательно самим художником недоосознаваемый): акцент на аристократизм вертикали власти как пример Николаю Второму для подражания, - там он обводит гравюру рамкой. А где он хочет показать себя в зоне сознания Евгения, там рамки нет. (Если не считать рамкой оставление края гравюры жёлтым.) И тогда даже попадание в кадр самого памятника Петру не эффектно.

|

|

| 1903 | 1903 |

|

Кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навел На лик державца полумира. Стеснилась грудь его... |

И с той поры, когда случалось Идти той площадью ему В его лице изображалось Смятенье. К сердцу своему Он прижимал поспешно руку, Как бы его смиряя муку, Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой. |

Но в противоположном случае и сама чернота у художника сверкает. Вот уж дьявол, воистину.

1903

И он по площади пустой

Бежит и слышит за собой -

Как будто грома грохотанье -

Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой.

И, озарен луною бледной,

Простерши руку в вышине,

За ним несется Всадник Медный

На звонко-скачущем коне...

Иллюстрация - называется. "В вышине", а формат по горизонтали вытянут. "Луною бледной", а та глаз режет от булыжника и крыш отражённым светом.

У Пушкина тут столкновение противоположностей. А Бенуа взял одну и усилил её многократно. И опять сделал грубо. Даже скандал учинили заказчики серии, члены библиофильского объединения. Вкус, привитый академией художеств, даже консерватора Бенуа превращал в их глазах в революционера. И развоплощение грубости в орнаментальность, в гимн красоте – было им не по силам почувствовать. (Ну а для Модильяни это же было, наоборот, слишком робким деянием.)

Но для Бенуа это была не робость. Просто он был против любых революций. ""Не гнушаться старины (хотя бы "вчерашней"), — писал он, — и быть беспощадным ко всякой сорной траве (хотя бы модной и уже приобретшей почет и могущей доставить чрезвычайно шумный внешний успех). В художественной промышленности избегать вычурное, дикое, болезненное и нарочитое, но проводить в жизнь, подобно Моррису, принципы спокойной целесообразности — иначе говоря, "вечной красоты"" (Из программы журнала "Аполлон", разработанной Александром Бенуа в её первом приближении - http://www.compuart.ru/article.aspx?id=9164&iid=385).

Кто такой Моррис? – А вот этот уже социалист-утопист. Предвестник стиля модерн. К которому и Бенуа причисляют.

Как это соотносится с как-то слабо, но подтверждающейся угадкой моей, что Бенуа демонист?

Сложно.

"Романы Морриса, которые многие критики считают наиболее значительными его произведениями, оригинальны по замыслу и воплощению, хотя и написаны под несомненным влиянием древнеисландского фольклора и гомеровского эпоса" (Кругосвет). С некоторой точки зрения (Чаадаев, Ницше) Гомер – демонист. Фольклор же со времён макферсоновских "Песен Оссиана", якобы кельтских, был открытием фронта против классицизма, ориентированного против тьмы средневековья. Фольклор был оппозицией начавшему плошать культу Разума. То есть нечто против прогресса. Через век-полтора с прогрессом связывали уже капитализм с его бескультурьем. И аристократическая тяга Бенуа вполне резонировала с антииндустриальными порывами Морриса. Вообще стиль модерн, вопреки своему названию (moderne - новейший, современный), со своими домами-иллюзиями, домами-растениями, был антисовременным в чём-то. Антистандартным. Но поскольку за него ухватилась буржуазия, империалистический капитализм, то – как и всегда всё имперское – он стал маркой новой аристократизации. Моррис-то думал аж низы поднять до аристократии. Но Ницше зато более действенно призывал просто от сонного мещанства оторваться.

Александр Бенуа не был бы художником, если б всё это понятийно осознавал. В произведениях своих его подсознательное напрямую разговаривает с нашим подсознанием. А на переходе в слова – извращается. И обращать внимание на некоторые прямо противоречащие моей угадке о нём его слова (да и слова других) – не нужно. В молодости я, не столько по невежеству, сколько из желания запудрить мозги цензуре, отнёс его раз к прогрессивному лагерю. Простите уж.

В конце концов даже его деятельность после обеих революций 1917 года по сохранению памятников культуры, если посмотреть, против кого непосредственно она направлена? - Против громящего что ни попадя народа.

1 февраля 2008 г.

Натания. Израиль.

| На главную страницу сайта | Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |