С. Воложин

Модильяни. Сутин. Шагал

Художественный смысл

| Эволюция от коллективистского символизма к индивидуалистическому демонизму в элитарном искусстве начала ХХ века. |

Хотите – смейтесь, хотите – нет.

И мысли в голове волнуются в отваге.

А. С. Пушкин

Хотите - смейтесь, хотите - нет.

Я, неуч (а такие, самообразовывающиеся, наиболее пригодны для просвещения других неучей), сейчас начну у вас на глазах натягивать факты на шаблон.

Должно получиться, что Модильяни – демонист.

Само натягивание имеет место потому, что непосредственно репродукции его картин на меня не действуют. А тем, кто его ценит и написал об этом, не повезло, по-моему. Они или притворно его ценят (род самообмана в лучшем случае), или не владеют словом настолько, чтоб меня, например, убедить. (Я, конечно, не говорю о тех умельцах, - если такие есть, - кого мне не повезло прочесть до той минуты, когда я стал эту заметку писать.)

Итак, из чего я исхожу?

Во-первых, из того, что Ахматова, по крайней мере ранняя, была акмеисткой (что принято не всеми), а акмеизм это бросок от заоблачных порывов символизма. Во вседозволенность элитарного толка. Поддаться своим чувствам. Тонким. И – плевать на общественное мнение. "Кода б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда…" Цветы – изысканность. Плевать на толпу. Суперэкспрессия-де оправдывает всё.

Во-вторых, я исхожу из того, что такая Ахматова не случайно влюбилась в Модильяни с одного взгляда. И он был красив (и невольно обратил на себя внимание, выделяясь среди посетителей кафе красным шарфом), и она была в наилучшем для взбрыка положении – молодая жена в свадебном путешествии с нелюбимым мужем (тот усадил её за столик и отошёл на минуту, может, что-то заказать, так она – ему назло – увидев, что красавец на неё смотрит, пересела к нему за столик). А было б пошло (в духе толпы), если б она запала просто на красавца. Ну так нескольких секунд разговора вполне могло хватить, чтоб ей узнать, что он не зря находится в кафе, где ошиваются художники, что он сам художник и не абы какой. И пусть муж их знакомство, быстро вернувшись, прервал, уведя жену из кафе. Но наверно ж они достаточно дней пожили в Париже, чтоб Ахматова поближе узнала Модильяни и чтоб стало ему, зачем ей писать в Россию страстные письма, а ей - зачем вернуться в Париж в следующем году. И сочинять любовные стихи, где он – прототип. А ему – рисовать её обнажённой, пусть и по памяти, и дарить ей.

Вот, например, стих (комментарии - http://litera.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12441&ob_no=13387):

Мне с тобою пьяным весело -

Смысла нет в твоих рассказах.

Осень ранняя развесила

Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную

Забрели и горько каемся,

Но зачем улыбкой странною

И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей

Вместо счастья безмятежного…

Не покину я товарища

И беспутного и нежного.

1911 г.

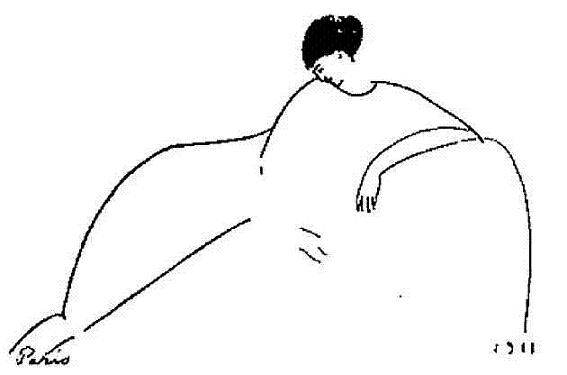

А вот – рисунок.

А вот – его фото.

В самом деле, красавец.

(Пока не время обсуждать стихи и рисунок.)

Третье моё исходное такое. Где-то через полвека Ахматова сказала кому-то обидевшемуся, что не в тот (какой-то, советский) журнал она отдала – после долгого бойкота её - публиковать своё произведение: я, дескать, не в состоянии разбираться в оттенках ТОЙ идеологии. Откуда я допускаю, что в оттенках ДРУГОЙ идеологии она разбиралась. И если Модильяни, оппонировавшего фовистам, успех обходил и обходил стороной, а Ахматова продолжала и продолжала в него верить, то он был её художественная родня. Фовисты же – тоже, как и акмеисты в России, рванулись в начале ХХ века прочь от стенаний по задушенной Справедливости (народников и революции 1905 года в России и Парижской коммуны во Франции).

Только фовисты заодно рванулись и от импрессионистов, сверх-ценивших пусть и бездушный век прогресса, только что народившийся империалистический капитализм, - ценивших за текучесть вихря времени. Фовисты рванулись вон из техногенной цивилизации – в традиционную, в Африку, Океанию. Les fauves – дикие.

Смотрите.

Тихо. Спокойно. (Матиссс. Музыка. 1910.)

Я, может, и недопустимо "в лоб" осознаю Матисса, когда осознаю его таким образом. Но я просто не осознаю его собственное объяснение: "Фовизм был для меня испытанием средств: как воедино разместить рядом синий, красный и зеленый цвета. Исходный пункт фовизма – возвращение к красивым красным, красивым желтым – первичным элементам, которые будоражат наши чувства до самых глубин" – Цит. по: Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. С.56" Разве что я скажу себе, что Матисс сам не понимает "самых глубин" собственной души. Не дело, мол, живописца выражать себя словами. Лучше его самого понимаю я, пропитанный социологизмом. Его же слова: "возвращение к… первичным", - и есть прорвавшееся в речь подсознательное неприятие и социологизма (за СОЦИО), и ПРОГРЕССА как греха и приятие идеи возвращения в безгрешный и асоциальный рай сплошных удовольствий.

И какой перед нами разворачивается гедонизм? - Если и не совсем плебейский (плебс не может ТАК и туда улететь), то всё ж какой-то простецкий. Как-то достижимый, что ли. За городом…

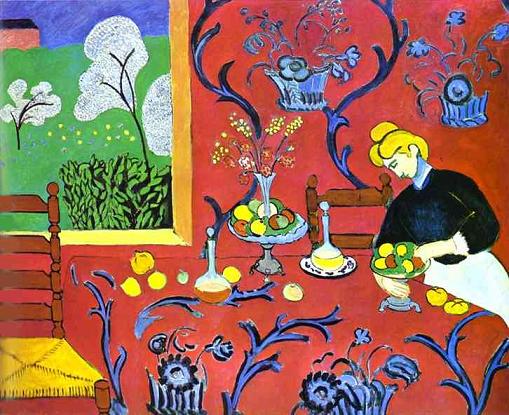

(Матисс. Гармония в красных тонах. 1908.)

Или в маленьком городке.

(Марке. Гавань в Ментоне. 1905.)

Ахматовой и (предполагаю) Модильяни такого порыва вон от заоблачного символизма было мало. Им было подавай ещё и утончённость символистскую всё же. В некой утончённости примитивизма, в каком-то эстетстве фовистам, правда, тоже не откажешь. Ну так, - как оппонентов называют? – парижской школе подавай красоту ужасности. Если не побояться возразить Сарабьянову. Написавшему: "Портретный канон Модильяни не исключает гротеска и иронии. Но они касаются не того страшного и подчас чудовищного, что нередко проглядывает в человеке, а, прежде всего, нелепого и смешного. Это нелепое и смешное художник любит, даже воспевает" (http://newclassics.ru/events/149/). Так вот Сарабьянов смягчает. А можно не смягчать, если принять демонизм парижской школы.

Что выражается "контрастом между резкой, экзальтированной живописью и незначительностью или уродством лиц портретируемых" (http://www.eleven.co.il/article/13981) ?

(Сутин. Женщина в красном. 1922.)

Уродка. А какая самодостаточная. Зная-то о себе всё. Главное же – цвет. Кричит. Славит. Не хуже, чем у любимого Сутиным Рембрандта (если затемнить комнату – сияние ж).

Только Рембрандт-то славил ПРОСТОГО старика. Старик у него в своей ОБЫЧНОЙ старости – прекрасен. Рембрандт имел обычный, достижимый, мещанский идеал.

Если изменчивость и взаимопревращаемость идеалов от высоких до низких изобразить синусоидой, то Рембрандт окажется на нижнем перегибе Синусоиды идеалов. Фовисты (через много периодов этой кривой, но можно периоды опустить и иметь в виду – типологически – лишь один период), - фовисты окажутся где-то на вылете вон при загибе внизу этой Синусоиды. А парижская школа – подальше от загиба на том вылете. Скажем так: чем дальше от Синусоиды вылетает, тем эгоистичнее, тем демоничнее.

Конечно, можно страдательность акцентировать у того же Модильяни, Сутина. Полуголодную жизнь вели бедолаги.

Но вот дата "Женщины в красном", - 1922 год, - год, когда Сутин приобрёл покровительство и никогда больше не знал нужды.

Бедность не определяет морально-политическую левизну художников, деклассированных или остающихся мелкобуржуазными. Что они революционеры в искусстве – тоже не означает морально-политическую левизну. Хоть часто ставится знак равенства между той или иной революцией (живописной, сексуальной, психоделической, видеомагнитофонной и т.д.) и морально-политической левизной. Нет. Это ультраправизна. Как на кольце радуги, свернув её вдоль дуги, в красный цвет переходит фиолетовый. Но он всё-таки фиолетовый, а не красный.

Так вот этакая эволюция от коллективистского символизма к индивидуалистическому демонизму в элитарном искусстве начала ХХ века стала, повторяю, третьим моим исходным для прояснения себе идеала Модильяни.

Смущало то, что Ахматова тепло оценила привезённый-де в Париж "волшебный Витебск" Шагала и что Шагала самого вместе с Модильяни причисляют к парижской школе. Ведь я недавно открыл (http://art-otkrytie.narod.ru//shagal.htm) для себя не просто отшатывание Шагала от символизма, но приход его к по-детски воспеваемой простой радости жизни, плебейства, антиаристократизма и опрощения, как квинтэссенции жизни масс.

Шагал и демонизм несовместимы.

Как такое могло понравиться аристократке духа Ахматовой?!

Не аберрация ли памяти у Ахматовой, пишущей свои воспоминания о Модильяни несколько десятков лет спустя? Как понимать её "волшебный"? Её "привёз"? (Нужно понять меня: мне не известны надёжно датированные допарижские фантастические витебские картины.) Не оказался ли у неё в ностальгических воспоминаниях о Париже 1911 года Шагал как одна из знаменитостей, какой он впоследствии, при жизни (а не как Модильяни – после смерти) стал; стал в ряду других парижских обитателей, тогда незнаменитых, тут же, в ахматовском тексте, вспоминаемых вне зависимости от её собственного вкуса? Например, большевики, столик в кафе, где они собирались. Имеется в виду, наверно, в первую очередь Ленин, живший тогда в Париже. (Уж куда как неприятная фигура для Ахматовой времени писания воспоминаний.)

Что мог привезти в Париж 1911-го Шагал, приехавший в Париж учиться, к тому же в 1910-м? – Такое?

Или такое?

Такое, конечно, нужно, чтоб показать, что живописать – да – человек умеет, но ему учиться и учиться, и именно в Париже – раскованности. Никакого волшебства в таких малюнках нет.

Шагал мог в голове своейпривезти "волшебный Витебск"… Выплеснувшийся в 1911-м на холст… Типа "Я и деревня"…

Для Парижа, дескать, и Витебск – деревня (что-то тесновато для деревни дома стоят; вон и одежда у косаря не крестьянская).

Ребячье счастье взрослого для своего, именно художественного, мол, (по пути наибольшего сопротивления, мол) воплощения паноптикума необычайностей и даже уродств, может, и требовало.

(Скрипач. 1911.)

Примитивизм имеет таки такую ноту, позитивную. Что детское ни вспомнишь – всё отдаёт радостью. (Что тут именно воспоминания у Шагала манифестированы, говорит его, с портретным сходством, присутствие на холстах; я, правда, не могу объяснить крестика на шее у любезничающего с коровой "я", (Шагал выкрестом не был; или шутить, так шутить? вон соски на голых грудях у одной из слушательниц скрипача явно видны.)

Но шагаловским охламону-косарю или кривоглазому скрипачу всё-таки, как дню от ночи далеко до сутинской красной дьявольской радости.

А Ахматову, ей-богу, занесло в 58 – 64 годах под впечатлением позднейших витебских родимых Шагалу уродов, занесло во имя своего, ахматовского, демонского – на всю жизнь - "Кода б вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда".

Ну а что касается общей для Модильяни, Сутина и Шагала так называемой парижской школы… Я могу себя оправдать аморфностью этой принятой в искусствознании дефиниции.

Есть люди (Апчинская), считающие, что "метафизическая окраска" произведений первого парижского периода Шагала: "приземлённость и одновременно экстатичность персонажей, контрасты цветовых и световых отношений, взрывчатость, асимметричность и центробежность композиционных построений" (Из Предисловия к книге Шагала "Моя жизнь" М., ЭЛЛИС ЛАК, 1994. С. 189) вызывают религиозное (иудаистское) переживание стояния чуда за привычным порядком вещей, весть о небе в самом земном. И религиозностью-де отличается Шагал от парижской школы.

Я сомневаюсь, верно ли понимает Апчинская иудаизм. У неё пантеизм же получился, одухотворённость всего уже СЕЙЧАС, весть же о небе – что-то о СВЕРХБУДУЩЕМ или БУДУЩЕМ навевает, о ПУТИ, т.е. о христианстве с его ослабленной жизнедеятельностью из-за преданности Богу на этом пути; а надо бы говорить о житейском материализме иудея из-за изначальной святой телесности иудея же (не путать с Гуманизмом-с-большой-буквы с его нацеленностью не на грубое, но всё ж на материальное). Я сомневаюсь в понимании, что такое экстатичность.

Ну пусть экстатичность это какое-то измененное состояние. Косарь так наклонил туловище вперёд и так высоко поднял одну ногу, будто он устало взбирается на крутой холм, которого вроде бы и нет. ВВЕРХ идёт. Женщина так радушно приглашает его, что аж на голову стала. Корова… думает (что не сомнительную веточку ей подавать, а подоить бы её пора). "Я" прозревает, о чём тупой коровий взгляд говорит. Женщина аж не одевшись вышла слушать скрипача. Скрипач, может, в экстазе, а не только косой. – Пусть что-то в персонажах сталкивается с приземлённостью их.

Но не потуга ли тут на глубину философическую, не просто ли тут желание возвести в идеал приземлённое метафизированием, так сказать. Не надувание ли это щёк. Как сельский эрудит из шукшинского рассказа "Сре`зал":

"- Как сейчас философия определяет понятие невесомости?

- Как всегда определяла. Почему сейчас?

- Но явление-то открыто недавно, поэтому я и спрашиваю. Натурфилософия, допустим, определяет так, стратегическая философия - совершенно иначе".

Узнав, каким был уровень общего и религиозного образования у Шагала, легко понять, что за метафизирование такое - это вдруг красное пятно на сияющем под луною белым скате крыши, на улице между коровой и "я", эта темень на лице "я", эта космическая млечность под коровой.

Шагал тоже очень любил Рембрандта. Но не мог же он просто повторить ту естественно выраженную житейскую философскую глубину: ценность обыденности. – И вот – неестественность.

Естественно, что его многие не поняли. Вон, сюрреалисты, эти вопиющие супериндивидуалисты (общественное в себе они отбросили и выпустили антиобщественное – способом неконтролируемых сознанием, автоматических-де, ассоциаций), в 1920-х годах сочли его своим предтечей, а Шагал отказался: "Какими фантастичными и алогичными ни казались мои работы, я всегда боялся, что их смешают с этим "автоматизмом"".

Не мудрено было и Ахматовой его не понять.

Озадачило было меня и одинаковое у Ахматовой с Модильяни знание на память стихов французских символистов. Те, ж мол, рождены эпохой отчаяния от поражений революций. А эти двое – наоборот - от такого мировосприятия как раз отталкивались.

Но, потом подумал: надо ж и знать то, от чего отталкиваешься…

И если уж натягивать, то натягивать.

Шагал целую книгу написал в оправдание своего творчества, кажущегося кому-то окарикатуриванием. Сутин же и Модильяни…

Ахматова пишет: "Mеня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы" (http://www.akhmatova.org/proza/modi.htm).

Мне трудно, что Ахматова тут сливает себя с нами. Демоница не должна б. Она, правда, признаёт в начале повествования: "Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования" (её и Модильяни). И опять затруднение: мне надо ж их разъединить. Полный демон, Модильяни, "заведомо некрасивого человека" видит "красивым". А ещё не полная демоница, Ахматова (делает "только первые робкие попытки" печататься), - наоборот.

Впрочем, она ж сама признаёт опережающий темп его, Модильяни, духовного, не физического только, изменения: "Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала… я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся".

Так если он демонизировался, то почему не учесть, что любимую сожительницу (Беатрис Хестинг) он бил, а любимую, так сказать жену (Жанну Эбютерн), позвал умереть вместе с ним (что та и сделала), а ещё бесконечно пил, курил гашиш и имел женщин.

Нет. Конечно, искусство – не жизнь. Но принять к сведению можно.

Вот взять облик того же Сутина в видении Модильяни по Сарабьянову: "на всех портретах Хаима Сутина разрастается и расширяется книзу нос и как точно соответствует этот мотив всей посадке, позе этого неустроенного ни в этой жизни, ни конкретно в этом пространстве человека" (Там же).

Ну в самом деле великоват нос был у человека.

Ну в самом деле удлинённая шея и косая посадка работают на жалкое впечатление.

Но это ж "чтение в лоб".

А я задам вопрос: зачем было столько раз рисовать одинаково? Друга. Унижающе. Что если от суперменства своего? От желания попрать.

Я просмотрел подряд сотню репродукций работ художника. Множество было обнажённых женщин. И какие-то одинаковые они.

Тоже удлинённые носы. Пылающие щёки. Губки бантиком. Относительно миловидные. Стройные. Сарабьянов, наверно, такую одинаковость дипломатично называет каноном. Даже ещё дипломатичнее: "многочисленные "обнаженные", создававшиеся в основном в последние годы творчества художника, наоборот, широту канона ограничивали". (А может, и не дипломатия у Сарабьянова: многие ж искусствоведы, задаваясь вопросом "КАК", просто не умеют даже задаться вопросом "ЗАЧЕМ ТАК" сделано произведение или серия.)

И, пишут, никого, кроме упомянутых по имени и фамилии двух женщин, Модильяни не любил. И, пишут, многие не только позировали, но и отдавались ему тут же, в студии. А первый раз его выставка вся была составлена из ню (и её запретила полиция как безнравственную).

Так что, если и тут то же желание – попрать безындивидуальных? Только надо, чтоб слово "попрать" было как-то понято моим читателем позитивно. – Ну учтите такую максиму Ницше: счастье мужчины - "я хочу", счастье женщины - "он хочет". Демон и его жертва - враги-друзья. И обе стороны довольны.

Это трудно принять и даже только понять большинству, наверно, людей. Но так у иных бывает. И ой как часто оно маскируется искусствоведами. Как пропасти боятся – заглядывать туда: затянет. (Пропасти тянут, говорят.) Ну и со всей искренностью мутят истину.

Есть ещё более "дипломатичное" высказывание (аж про всю парижскую школу, просуществовавшую недолго): "Парижская школа неизбежно должна была оказаться в кризисе: "Что остается изображать художнику, если суть предмета теперь в том, чтобы от изображения уворачиваться? Остается изображать особенности этих уверток…"" (Сэмюэл Беккет http://magazines.russ.ru/inostran/2006/4/ze10.html).

Чушь, конечно. Художник любого века (если он не иллюстратор, плакатист, оформитель заранее знаемого и т.п.) никогда и не вдохновлялся целью изображать. Но словосочетание "особенности увёрток" стоят внимания.

Особенностью увёрток Модильяни от изображения реального Сутина является удлинённая шея. И Сутин был ему – надо думать - больший друг, чем более или менее случайные подруги, позировавшие ему. Так не зря ли и шеи у этих случайных не удлинены?

"Известен эпизод, когда он [Модильяни] в разгаре бурного веселья схватил бумагу, карандаш и, восклицая, "нашел!", сделал рисунок женской головы с "лебединой шеей", которая и прославила его на всю жизнь" (A. Werner. The Life and Art of Modigliani. Commentary. A Jewish Review, May 1953, p. 478 http://www.akhmatova.org/articles/lianda/lianda.htm#41a).

Вот у самых любимых его женщин и самые удлинённые шеи.

Беатрис Хестинг (1915).

Жанна Эбютерн (1917, 1918, 1918, 1919).

Но самое любопытное - в связи с кем были "открыты" лебединые шеи. (Я об этой гипотезе не знал до последнего – здесь, в данном тексте - поворота мысли, но она как бы предсуществовала в моей голове, как только я принялся эту заметку писать.) Для ницшеанки Ахматовой было б пошлостью отдаться, любить Модильяни иначе, чем через страдание. Существовал тогда даже такой словесный штамп: "акмеистический пессимизм" (http://www.knigica.ru/author275.html). Ахматовой же в некотором роде повезло с судьбой: нужно было быть замужней, чтоб истязая себя изменять мужу, нужно было быть верующей, чтоб казнясь грешить, нужно жить в тоталитарной стране, чтоб мучаясь не позволить себе её, любимую, покинуть. Сдаться своей страсти и тем быть распятой – самое то. И вот распятая на какой-то софе Ахматова (в первой тут репродукции) как раз изображена Модльяни с огромным тем, что ниже пояса, с чуть не уродливо удлинённой талией и с лебединой шеей. – Супервумен.

Ахматова – доказывает Наталья Лянда (http://www.akhmatova.org/articles/lianda/lianda.htm) - катализатор этой шейной "особенноти увёртки от изображения" её натуры у Модильяни.

Думается, художнику и не требовалось, чтоб поэтесса перед ним обнажённой позировала. Достаточно, чтоб она поразила его своей сущностью ("Вы во мне как наваждение", - запомнила Ахматова фразу из его писем зимы 1910-1911 годов). Не зря Лянда ломает копья, дескать, ахматовское: "Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома", - существует и в другой редакции ("Рисовал он меня не в мастерской, а у себя дома"), и "термин "с натуры"…означает рисование в мастерской, когда натурщик или натурщица специально позируют художнику". Зато зря иные искусствоведы распинаются насчёт психологизма его портретов. Я не хочу принизить проницательность Модильяни. Но психологизм – приём (не цель!) другого стиля, реализма с его социально ориентированным идеалом. А у Модильяни другой стиль, другой идеал. Скорее уж антисоциальный. И вернее уж - "особенноти увёртки от изображения".

Может, сама утолщённость контура-фона ахматовского тела призвана – через контраст этого хилого в груди (физического вместилища души) белого тела чёрному – внушить впечатление о силе её духа. Деструктивного духа. Колеблющего устои… Стены… Может не зря там аж картинка на стене, где окно нарисовано с занавесами, окно в мир, наклонилась.

Колебание устоев!..

Может, не зря наклонена вся композиция с Ахматовой в другом рисунке?

Не для того ли, собственно, и монументальность рисунка, какой бы он ни был величины? И смысл "необычайной выразительности линейного ритма, медлительного и уравновешенного" (Харджиев) не в плацдарме ли для отталкивания ОТ обычного мироустройства?

Что если сама тяга Модильяни (в пику фовистам) - тяга к чёрному континенту, негритянскому искусству, к древнеегипетскому, к таинственности, магии глубоко соответствовала этой обладательнице африканских бус, лишь-внешне-царственной Анне Ахматовой? Что если права Лянда, будто именно в её честь хотел Модильяни создать храм? Что если, - домыслю я, - сам мотив строительства (по принципу антитезы) вдохновлён был идеей деструкции? И если права Лянда, что с кариатидами, "столпами нежности", у Модильяни несколько лет ассоциировалась его тайная муза, его "египтянка"?..

То что ж это, как не демонизм?

*

Я, неожиданно для себя, кончил. Доволен и не доволен. Доволен тем, что следовал одному из своих правил просветителя – начинать писать лишь то, что – чувствую - нечто приоткроет моему читателю. А недоволен бессилием подвергнуть синтезирующему анализу приведённые тут репродукции картин и рисунков и решить, к чему они относятся: 1) к идеологическому (в смысле - не к прикладному) искусству, 2) к околоискусству или 3) к неискусству.

В идеале каждая вещь, - принадлежи она к 1, 2 или 3, - сначала должна б была меня взволновать. Потом, возбуждённый, чтоб я не мог не думать, чем же это она меня взяла. Потом - чтоб я открывал, чем. И потом - чтоб осознавал, что ж мне было сказано автором и какое место в культурной истории открывшееся и осознанное соединение "ЧЕМ" и "ЧТО" занимает. Причём занимает - в каком качестве: 1, 2 или 3? Причём 1-е подразделение занимает только в том случае, если вещь оказывается состоящей из пар противоречивых элементов (раз; анализ вещи, учитывая, что один из элементов пары может в вещи нарочито отсутствовать, но очевидно для современников присутствовать в принятой ими до того норме), если с парами можно ретроспективно соотнести те противочувствия, какие я пережил от элементов (два; анализ себя), ну и если – опять ретроспективно – можно умом соотнести с теми противочувствиями тот катарсис (три; синтез), какой меня охватывал от вещи первоначально.

Идеальной и полной последовательности не произошло.

Ну. Жизнь ещё не кончается. Может, когда-нибудь где-нибудь дополню*. Или… покаюсь, если окажется, что здесь я не был прав.

*

Проверяя напоследок кое-какие штрихи, я узнал, что любимым поэтом Модильяни был Д`Аннунцио. И вот что написано о нём в энциклопедии "Кругосвет": "…только непротивление своим страстям делает человека творцом, поэтом, гением.

По своему мировосприятию был близок идеологии фашизма. Любимый его герой — сильная личность с чертами сверхчеловека, эгоистичного и жестокого. Он свободен всегда, для него нет никаких табу: во имя своих эгоистических целей он позволяет себе (иногда после некоторого колебания) преступить нравственную черту. Д’Аннунцио провозглашает и восславляет имморализм свободного человека".

А коль так, тогда уж можно использовать и наводку Лянды на наводку Ахматовой про Модильяни: ""Песни Мальдорора" постоянно носил в кармане". – БСЭ: "Изидор Дюкас… в поэме "Песни Мальдорора" (1868-1869, опубликована полностью 1890) воспел неистовый бунт против моральных и социальных устоев современного общества".

21 января 2008 г.

Натания. Израиль.

*

- Вот, дополняю 12 с половиной лет спустя.Слова Модильяни, что он "заведомо некрасивого человека" (1) видит "красивым" (2) вполне возможно истолковать как два "текстовых" противоречия, от столкновения которых у квалифицированного зрителя рождается образ метафизического иномирия (3Б), принципиально недостижимого, и радость от которого – только в умении художника дать ему образ и тем – разродиться

иномирием, желавшим быть выраженным, будучи подсознательным идеалом автора (3А). И так осуществляется общение подсознаний автора и восприемников. Особенно, если оба до последней крайности не переносят Этот скучный-прескучный мир.Меня бередит тот факт, что я ощущаю себя каким-то единственным, кто прозрел о существовании этого иномирия в душах ницшеанцев авторов и в душах восприемников, ставших ницшенацами на время действия магии искусства. И я в отчаянии спросил всезнающий интернет: "Модильяни метафизика". И вдруг мне предлагается статья с таким названием -

https://corpusletov.ru/modern/modilyani/amadeo-modilyani-o-metafizike.Автор подходит так, будто никакого противоречия в картинах Модильяни нет, а он просто жидкостью краски ("видимо, наш гений испытывал финансовые трудности и экономил краски; тут была известная небрежность и незавершенность") дал образ незавершённости всех людей, кроме ницшеанцев.

Он, правда, не выражается с такой ясностью, какую его мысли придал я.

Это незавершённость представляет собой "не внешние черты, но его испуг и вопрошание, тревогу и надежду, опустошенность или сквожение… те тайные состояния души, на которые никогда не посягали ни кисть, ни резец".

То есть "почти в лоб": ЧЕМ (небрежностью, бледностью) – ЧТО выражена: тень метафизики, которой все – чураются, а ницшеанец – нет.

Так несчастных натурщиц ещё мыслимо помыслить изображёнными в жалком – с точки зрения сверхчеловека-ницшеанца – виде. Но как же тогда быть с его любимыми Сутиным, Ахматовой, Жанной Эбютерн?!. – Ведь тут провал мысли автора статьи!

А тот, наверно, не знает, что Жанна Эбютерн была любима Модильяни, и именно её портрет и вставил.

Последовательность заставляет автора статьи договориться до блаженства трезвого и мужественного ницшеанца в прозрении метафизики: "к мудрости и святости".

Но тут совесть его останавливает: "впрочем, там не все такая лепота: лишь только углубляется человек в мир сознания, как все эти демоны и бесы набрасываются на него, и возникающие картины и взрывающиеся фантазии уже не так приятны…".

То есть автор статьи успел забыть, что выше нехорошестью наделял он не обретших метафизики унтерменшей-натурщиц.

И так стал блуждать в своих запутанностях. – Мне надоело это читать, и я бросил.

26.06.2020.

| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |

Отклики в интернете |