С. Воложин

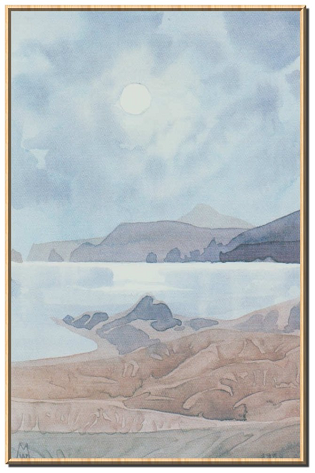

Волошин. Акварели. Киммерийские сумерки

Художественный смысл

|

Что-то смутно у него на душе от окружавшей его, думаю я, действительности и в 1907 году, и в 1927. |

Плохо

Попал я пальцем в небо:

"…мало цвета.

Великая печаль, видно, сжимала сердце Волошина, печаль во времена довольно-таки энтузиастские - 20-е годы... Великая печаль. Тогда!.." (http://art-otkrytie.narod.ru/muzei4.htm).

А оказывается, у Максимилиана Волошина такие картины появились задолго раньше.

Если поманипулировать яркостью, контрастностью и насыщенностью, можно прочесть в нижнем левом углу изображения дату - 1909.

И низко над холмом дрожащий серп Венеры,

Как пламя воздухом колеблемой свечи... 1907.

Строки, написанные на картине, оказались строками из "Киммерийской весны":

|

12 Заката алого заржавели лучи

|

Почему проставлена дата 1907 к картине, я не знаю. При увеличении видно, что надпись на ней – именно из этих стихов, датированных 1913-м. Стихи "Киммерийской весны" датированы годами от 1910 до 1919. Большинство – 1910-м.

Я впервые картинки (так их лучше называть – они маленькие) Волошина видел в 89-м году, часть и, подозреваю, с произвольно подобранными названиями к ним. И сам Волошин, чего доброго, произвольно подписи и картинки соединял.

Вот, например, первое, что я тогда описал:

"1.

"Заливы гулкие земли глухой и древней".

1928.29.VI.

Заливы; как сказано, гулкие пенистые волны на первом плане; на дальнем - базальтовые волны, пена и брызги берега, уже окаменевшие издревле, оглохшие в недвижимости и не реагирующие ни на что; и - волглое небо с полной луной, волнами света гипнотизирующей все-все вокруг. Кажется, само море оцепенело под этим колдовским молочным светом, как ни выписано волнение моря.

Поразительно, волны - как живые, мельчайшие жилочки пены вырисованы художником. Причем эта тщательность в изображении каждой волны нисколько не "останавливает" ее – настолько разнообразны и стремительны изгибы струй. И в то же время все как бы омертвело. Почему? - А все море однотонно: грязно-бледно-синяя вода, мутно-белая пена и лунные блики. И эти одинаковые по всему морю блики лунные образуют единство. Бледное единство. Бесцветное. Потому что это не цвет - грязная белизна той картонки, на которой все нарисовано.

Все - мертвое и странно живое. Даже волглое небо в волнах то ли света, то ли облаков. И даже берег, весь изрезанный следами водных потоков. Даже горы, воплощающие порыв магмы из глубин земных вверх. Все - живое и странно мертвое" (Там же).

Желая теперь найти так обозначенную картинку, я спросил поисковик: "Заливы гулкие земли глухой и древней".

Он мне выдал http://lingua.russianplanet.ru/library/mvoloshin/mv_paint3.htm "Акварели Максимилиана Волошина (альбом 3)":

И стихи к этой репродукции:

|

Над зыбкой рябью вод встает из глубины |

Но никакой зыбкой ряби вод на картинке нет. Потоков красных щебней - тоже.

В то же время в подборке http://gallery.crimea.ua/ru/painters.php?p=105 есть именно то, что описал когда-то я, и с той же подписью.

Заливы гулкие земли глухой и древней. 1928. 24,5x35 бумага, акварель.

И, наверно, нечего копаться, что к чему относится. Всё у Волошина – одно и то же. В любом сочетании. Это человек, десятилетиями не менявший свой идеал. – Какой?

Что-то смутно у него на душе от окружавшей его, думаю я, действительности и в 1907 году, и в 1927…

Мне понравились такие слова Цветаевой о нём:

"…поэта, то есть высшего, что есть после монаха – почти пустынника и всегда мученика".

И ещё:

""прав по-своему" было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни мало-, ни равно-душие, утверждаю. Не малодушие, потому что всего, что в нем было, было много – или совсем не было, и не равнодушие, потому что у него в миг такого средостояния душа раздваивалась на целых и цельных две, он был одновременно тобою и твоим противником и еще собою, и все это страстно, это было не двоедушие, а вседушие, и не равнодушие, а некое равноденствие всего существа, то солнце полдня, которому все иначе и верно видно".

Особенно нравятся мне: "страстно", "солнце полдня" и "было много – или совсем не было", - как прямо противоположные бледности и какой-то мёртвости его картинок. Это хорошая зацепка определить, что Цветаева совсем не человековед в данном случае.

Человековедами же мне представляются Ландесман и Согомонов, когда-то написавшие книгу "Спор с пессимизмом", М., 1971:

"…упиваются пониманием" (С. 164).

Хотя дальнейшее чтение Цветаевой её несколько реабилитирует:

"Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или, что то же, становясь на сторону и его, и мою, он просто оставался на своей, которая была вне (поля действия и нашего зрения) – внутри него и au-dessus de la mкlйe [над схваткой]".

И, главное:

"Макс принадлежал другому закону, чем человеческому…" (http://rozamira.org/lib/names/v/voloshin/tsvetaeva_voloshin.htm#_ftnref8).

В 1898 он был выслан из Москвы за участие в студенческих беспорядках, потом ещё раз…

Я не угадаю, когда и почему, но он крепко разочаровался в людях и стал тем, кого Ландесман и Согомонов называют потаёнными квиетистами:

"Для того чтобы легче реализовать свой <…> предохранив его от чрезмерного давления обстоятельств, квиетист предпочитает следовать ему в условиях потаённого существования <…> прикрываясь почтением к общепринятым символам <…> "быть как все"" (С. 163).

Что-то, если и не совсем, как Волошин, но объясняет эту бледность его картинок. И их безлюдье.

Он, да, весь в жизни художников, которые роятся в его доме в Коктебеле, сводит их, разыгрывает, мистифицирует, жизнерадостен, казалось бы…

Я думаю, что раз так нет у него в картинках людей, то идеалом его является сверхбудущее, в котором всем-всем людям хорошо друг с другом. Это – идеал маньеристского типа (если именование типам, повторяющимся в веках, названия выбирать из событий около эпохи Возрождения и в ней самой).

Так предполагая, мне приходится уйти от такой обычной черты в маньеризме, как большее или меньшее, но безобразие изображённого. Вспомните, кто может, перекрученные в три погибели тела и необработанный камень вместо лиц у Микеланджело, хаосы Тинторетто и Эль Греко, мрак послегамлетовского Шекспира, мучения героев Лермонтова и Достоевского… А у Волошина тишь да гладь.

Или не гладь? А какая-то молчаливая мука ландшафтов… волн… облаков…

Глянем хоть на выше приведённые репродукции. Что за изрезанность земли на первой, второй и третьей? А непокой на четвёртой? Моря, что естественно, но и земли ж. Пальцы-скалы какие-то торчат. Один, второй, третий.

Карадаг вообще славен причудливостью очертаний гор. Не зря Волошин как бы не мог перестать их рисовать.

Словесное сопровождение репродукций я опускаю, как недостоверно авторское.

Итак, мука. Но с какой-то увлечённостью ею. – Чего это может быть образом? Не мазохизма ж?

Если б я не был в 1970-м на Карадаге, если б не увидел первый раз нарисованными эти виды в перестройку, когда кругом поносили всё советское, я б не понял, что` эти горы могут выражать, причём не только субъективно.

А субъективно я был счастлив в тех горах. Тургруппу вела моя любимая, моя будущая жена, которой я испортил жизнь, если по большому счёту, уговорив её выйти за меня, мещанина по преимуществу. Ибо она тогда по преимуществу была, что называется, стихийной левой шестидесятницей. Они хотели, красно и коротко говоря, вылечить социализм от потребительства и тоталитаризма. Собственно, к коммунизму его направить, к самоуправлению и разумному потреблению, когда он шёл к реставрации капитализма, который есть строй мещанства, в общем-то. Она понимала сложный туризм и альпинизм, как школу труднейшей борьбы по перевоспитанию мещан в граждански активных солидаристов. Ведь в горах жизнью рискуешь. В Западной Европе тоже очень любят горы (и их там полно). Люди там тоже любят испытывать себя. Но – совсем с другой, по большому счёту, целью: для полготовки себя к конкурентной борьбе всех против всех. А в СССР было – пусть не повсеместно, но – в СССР эта смертельная опасность гор была испытанием во имя побед над мещанством, максимум, и побед над собой, если поехать коммунизма ради, опять же, работать на великие сибирские стройки. Потом, по мере зажима властью шестидесятников, Сибирь мыслилась как место, куда порча потребительства ещё не дошла. И вообще, жизнь в глуши, подальше от неподдающихся перевоспитанию мещан, в борьбе с природой, могла б стать спасением для несмирившейся с социальным поражением души прокоммуниста в стране, где коммунисты у власти систематически, вольно или невольно, гробили перспективу коммунизму стать. И вот я угробил мечту своей жены сбежать в глушь, и она стала квиетистом (мещанкой, мол, и те, кто узнал её только после свадьбы, и представить не могли, что она – другая в глубине души). А в перестройку, глядя на бледные виды Карадага, этого места счастья, мне чуть-чуть приоткрылась огромная глубина смысла этих картинок.

Ведь что такое горы? Это свидетели жизни Земли. Планета ж некоторым образом живёт. Из холодной пыли становится холодной глыбой. Потом разогревается изнутри ядерными реакциями. Расплавляет до почти жидкости внутреннее железо. Оно создаёт магнитное поле, выделяет на поверхность воду и морщит земную кору горами. Земля формирует свой облик. Как человечество – свой. Сперва неосознаваемо, а потом и сознательно. Так мыслилось по-коммунистически. А по-мещански – не так, а всегда стихийно, ибо главное – не человечество, а я.

И если Максимилиан Волошин, как и жена моя покойная, великую грусть имели из-за невозможности пока сладить с упрямым человечеством… А жена за лучшее в жизни своей имела те опасности, которые ей вместе с другими удавалось преодолеть в горах… На том же Карадаге, в частности… – То я понимаю, как Волошину могло хотеться и хотеться рисовать этот карадагский побег из действительности, мерзкой и когда она была капиталистической, и когда она стала лжесоциалистической.

Вот и в прокоммунисты я возвёл Максимилиана Волошина! (А что? Считал же Луначарский символистов пассивно-революционной силой.)

Более того, я стану это защищать методологически.

Ведь, если Волошин художник, то, по теории Выготского, свой идеал он в пиках творчества выражал не образно, как сплошь это делается в прикладном искусстве, а нецитируемым способом, как в искусстве неприкладном. (В образ на картине можно, грубо говоря, ткнуть. Например, морщины и выбросы ландшафта есть образ былых бурь жизни людей. И в морщины и выбросы ландшафта можно ткнуть.) А вот во что-то среднее между морской или степной гладью и страстями горообразования на картинках Волошина не ткнёшь: его нет в виде образа, этого чего-то среднего.

Можно сказать так (до чрезвычайности схематизируя, но зато – чётко): образом целенаправленного революционного преобразования человечества в коммунистическом духе могут быть яркие, кто их видел, горы реального Карадага; образом как бы сдавшегося мещанству киника – бледное акварельное представление этих гор; а столкновение этих двух ценностей даёт в душе иного человека озарение о всё равно победе в конце концов коммунизма, только мирным, так сказать, эволюционным путём, не марксовым, а прудоновским, если всё договаривать до конца.

Плохо – быть революционерами (опасно), но и хорошо (переполненность жизни); плохо – быть киниками (помня про настоящую жизнь), но и тоже хорошо ("…упиваются пониманием"). А вот тот, кто умеет выразить свой идеал непосредственно, непринуждённо и нецитируемым способом, будет вообще жить как бы вечно, потому что будет и будет дразнением чувств обеспечивать озарение своим потомкам, пойдёт человечество к коммунизму или нет, придёт или нет.

Всё это настолько из ряда вон, что я могу себе позволить ещё один нюанс необычности. Свобода от всякого официоза позволила мне когда-то (см. тут) отделить искусство символизма (как коллективистского) от искусства серебряного века (как индивидуалистского). Так я теперь возражаю, когда Волошина относят к серебряному веку.

А можно ли проверить символизм Волошина и в стихах?

Стихи возьмём уже знакомые:

Киммерийские сумерки

Константину Федоровичу Богаевскому

. . . . . . . . . . . . . . .

VII

|

Над зыбкой рябью вод встает из глубины Пустынный кряж земли: хребты скалистых гребней, Обрывы черные, потоки красных щебней — Пределы скорбные незнаемой страны. Я вижу грустные, торжественные сны — Заливы гулкие земли глухой и древней, Где в поздних сумерках грустнее и напевней Звучат пустынные гекзаметры волны. И парус в темноте, скользя по бездорожью, Трепещет древнею, таинственною дрожью Ветров тоскующих и дышащих зыбей. Путем назначенным дерзанья и возмездья Стремит мою ладью глухая дрожь морей, И в небе теплятся лампады Семизвездья. 1907 |

"Волошин в те годы все-таки испытал влияние поэтического стиля символистов, несмотря на декларированную поэтом независимость от течений, школ, их программ. От них – туманная изысканность его поэтических образов, таинственная неопределенность, недосказанность, музыкальная напевность стиха" (Соколов. История русской литературы конца XIX начала ХХ века. М., 2000).

Соколов, я вижу, не трактует символизм наподобие поговорки: не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься. Он, вижу, понимает его сразу как "спасёшься".

Но ничего.

"Грешность" земли видна в негативных по впечатлению словах: "Пустынный", "черные". "Покаяние" земли – тоже видно в лексике: "скорбные", "грустные". И, наконец, "спасение" земли: "торжественные", "гулкие". То же про парус. "Грех": "темноте", "бездорожью". "Покаяние": "Трепещет", "дрожью". И, наконец, "спасение": "дерзанья и возмездья", "теплятся лампады Семизвездья".

Есть ли музыкальность в этих стихах?

"…одним из средств музыкальности стиха является наличие в нём чётко обозначенного ритма" (http://rifma.com.ru/Shilin-1.htm).

|

Над |

зыб |

кой |

рябь |

ю |

волн |

вста |

ёт |

из |

глу |

би |

ны |

||

|

̲ |

̸ |

̲ |

̸ |

̲ |

̸ |

▬ |

̲ |

̸ |

̲ |

̷ |

̲ |

̸ |

Только слог "глу" не такой же силы ударение имеет, как все ударные слоги.

|

Пус |

тын |

ный |

кряж |

зем |

ли |

хреб |

ты |

ска |

лис |

тых |

греб |

ней |

|

|

̲ |

̸ |

̲ |

̸ |

̲ |

̸ |

▬ |

̲ |

̸ |

̲ |

̸ |

̲ |

̸ |

̲ |

Тут всё чётко.

И т.д.

То есть важно, не что говорится, а насколько равномерно. (Вспомните, как неважно оказалось, какие подписи под картинками.)

Далее. Все предложения заканчиваются в рамках строфы.

Далее. Синтаксическая простота.

Ещё. Для музыкальности характерно "предпочтение отдаваемое <…> рифмам грамматически однородным, суффиксальным и флексивным, как звуковым по преимуществу" (Жирмунский. Рифма, её история и теория. Петроград, 1923. С. 40). Флексия – изменяющаяся при склонении или спряжении часть слова.

глубины:страны, гребней:щебней, морей:зыбей, возмездья:Семизвездья (всё в родительном падеже). Или вот: суффиксы напишу заглавными буквами: гребНей: щебНей, древНей:напевНей. Все примеры – флексивны.

Ещё – случайные внутренние рифмы: глубиНЫ, пустынНЫй, черНЫе, грустНЫе, торжественНЫе сНЫ, пустыНЫе, волНЫ.

А вот явление монотонии ударных гласных в рифмах: нЫ – Ебней – Ебней – нЫ, нЫ – Евней – Евней – нЫ, рОжью – рОжью – Ей, Ездья – Ей – Ездья. 4 "ы", 2 "о" и 8 "е".

Наконец все женские рифмы (с гласной после ударения) – точные: точно повторены после ударения 4 звука, 4, 3 и 4.

В общем, музыкальность есть. Она нужна была затем, что музыка не даёт конкретных представлений. Волошин же – живописал: "Над зыбкой рябью вод", "потоки красных щебней". Это ж видишь*. – Надо смазать: музыкальностью. Ведь он не знает дороги к спасению. Потому и путь, когда характеризуется, то не тем, куда, а тем, откуда: "дерзанья и возмездья". То есть – лишь бы не то, что было и знакомо. Большая Медведица, "лампады Семизвездья", по которой легко найти Полярную звезду, – не указующие, куда плыть, звёзды, а только указующие, где ты.

"Пределы своего внутреннего мира поэт разрывает экскурсами в историю Франции, ее культуры, стран Средиземного моря, допетровской Руси, созерцательным описанием природы любимого Крыма" (Соколов).

И Соколов цитирует второй куплет нашей разобранной "песни".

И я опять оттолкнусь. Раз разрывает пределы внутреннего мира, так, может, потому, что вовсе и не внутренний мир он выражает, а внешний. Не на себя нацелен, не индивидуалист, а коллективист… Как и полагается символисту.

Очень форсирую я, конечно. Но что делать, если нужно делать молниеносно-краткий синтезирующий анализ.

Остаётся проверить, кому посвящено всё произведение.

Богаевский. Корабли. Вечернее солнце. 1912.

Художнику. Символисту в обыденнейшем смысле (устремление в заоблачную даль и высь). Этому плохо не было оттого, от чего другим символистам было в этом мире непереносимо, и аж с ума сходили некоторые. Этот – наивен. "Богаевский был замкнутым, добросовестным, мирным и чрезвычайно наивным человеком" (Википедия).

Так на то Волошин, которому ПЛОХО, и упивался "пониманием", чтоб и такому стихи посвящать.

6 сентября 2014 г.

Натания. Израиль.

Впервые опубликовано по адресу

http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number5585/zine_saloon5591/publication5610*

- А раз видишь, то никакой это не символизм.- Это обманное ви`дение. Этот берег, это море есть "грустные, торжественные сны", а не реальность. (Для того в живописном варианте – бледность применена.) А Соколов пишет про символизм: "Поскольку высшая реальность не имела физического обличия <…> ей придавался сугубо мыслительный характер" (С. 36). И потому всё описанное – "сны". То есть не внутренняя жизнь, а внешняя, и в то же время не реальная, а как бы имеющая некий характер продукта мозга, нематериального чего-то.

6 октября 2014

| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |