С. Воложин

Питер Брейгель Старший

Художественный смысл

| В пространстве изменения идеалов Брейгель шёл, судя по произведениям, к толерантности, а не был там сразу. |

Благое заблуждение

(Продолжение)

(Начало см. тут)

Вот Брейгель Старший, тот наоборот – двигался во времени "слева направо".

И с ним у меня тоже не обошлось без – сперва - заблуждения: я маньеристом счёл его за странные пейзажи и странных людей на их фоне.

По-моему потрясающая картина. Смотрите на неё на экране в тёмном помещении – нет слов.

Это деталь. И глядя на неё, не чувствуете ли вы, что тут не простое очарование, а какое-то щемящее?

Пронзительные мысли, – и о ней, конечно, они были, как я теперь понимаю, – я когда-то пересказал в книге о Платонове:

"Ночь низкого, надвигающуюся на социализм, предчувствовал Платонов.

И поэтому призрачность его вечернего пейзажа перекликается с призрачностью маньеристских пейзажей Брейгеля старшего и Абрахама Говертса. Почти платоновскими словами описывает эти пейзажи критик: мир, как бы извлеченный из воздуха, лишенный кожи (это в "кулисах" их картин, это - из-за жесткости живописи, четкости каждого листка, паутины между ветвями, травы, похожей на стальную проволоку). И в контраст этому миру, - как полные ноги и пошлое лицо Фроси у Платонова, - в "просветах" тех картин у нидерландцев - воздушная перспектива. И - такой контраст создает, мол, внутреннее напряжение, впечатление иррационального пространства. А иррациональное - это протест против рационального, мерзкого сегодня, это результат потери веры в оптимизм и гуманизм.

Для благородного, возвышенного веселия планета наша мало оборудована!" (http://art-otkrytie.narod.ru/platonov1.htm).

Ну в самом деле, вы гляньте на эти веточки-листочки – и не только первого плана. Гляньте на это мельничное колесо и саму мельницу. На кирху чуть за ней и справа. На крест на ней. На кору дерева правее кирхи. Было б электронное изображение ещё качественнее, – то, может, и паутину б увидели. И – опять же – эти листики древесные. – Жуть! И не слово-паразит тут "жуть", а – от противоречия кулис и просвета между ними, от контраста между резкостью и мягкостью письма. От разной техники письма на площади одного холста.

И это ж картина 1568 года. Через год он умер. И маньеризм же вверху, так сказать, в ранжире идеалов. Сверхвверху. Какое ж тут может быть движение идеала во времени – вниз?! Когда к концу жизни художник так залетел?..

Но.

Мы с вами пока видели часть картины.

Вся картина вот.

И называется-то как: "Сорока на виселице". – Столкновение беззаботности, - тараторки, с… чем? – С какой-то гипертрофированной озабоченностью людской, побуждающей их применять по отношению к себе подобным смертную казнь.

Это теперь в Европе дошли, что ни при каких обстоятельствах нельзя лишать человека жизни.

А современники Брейгеля? Из нашего ж далёка кажутся его современниками те, кто - в лице всего 52 года до 1568 г. умершего Босха - ненавидели себе подобных за саму телесность (см. http://art-otkrytie.narod.ru/boskh.htm). Босха вон из художественности выносило - в иллюстративность касательно давно известной, вообще говоря, религиозной идеи о примате жизни потусторонней, и касательно тоже не новой идеи о ставшей недопустимой степени грешности современников его, Босха. Грешности, в искусстве, проявляемой Возрождением. Гуманизмом, если обобщать.

Брейгелю же, в 1568-м году, конец света не мыслился вот-вот, - о, благо! – скоро прийдущим (как в принципе и обещано религией). Раз он не ненавидит грешных современников, как Босх (что понимаешь, глядя на его не таких, как у Босха, страшных для глаза персонажей), а подшучивает над их сорочьей беззаботностью.

Пляшут люди, пляшет виселица (в Британской энциклопедии вычитал про последнее, не сам додумался)… Брейгель изобразил то, о чём через 400 лет (в 1969 году) грустно пел, - имея в виду своих современников в первую очередь, - Булат Окуджава:

наша судьба - то гульба, то пальба...

Грустно. Брейгелю именно грустно. Не от злости-ненависти (или других экстрем) заставил он своих персонажей прийти плясать на место обычных сборищ, где виселица стоит, капитально поставленная (ибо казни часты).

Виселица потому и пляшет, что казни часты. А не потому, что они стали редки. Настолько редки, что люди про них забыли. И их беззаботность лишь в том-де, что они виселицу не снесли.

Нет. Виселица у Брейгеля забыта лишь сегодня, лишь из-за сорочьей аналогии людской.

Но Брейгель не стал тут рисовать своих людей, как Босх.

Самыми худшими, какими людей Брейгель изобразил вообще за свою жизнь сравнительно крупным планом и красками, были такие (я не беру стариков, калек, больных и т.п.):

(Хотя, конечно, чтоб так сравнивать художников, у меня слишком мало возможностей… Но всё же.)

То есть, получается, - если вживёшься, поёживаясь, и в странный пейзаж, и в странных людей, то почувствуешь грусть, что жизнь не устроена всё же лучше: толерантно, терпимо. Не является идеалом художника ни иррациональное, ни рациональное, ни замыслившееся, ни тут-сосредоточенное, ни сверхвозвышенное, ни грубосниженное, ни ингуманизм (как ни завораживает и ни тянет в себя странное пространство), ни гуманизм (как ни милы эти люди в своей неуклюжести). Ни религиозность (при имеющей место быть схватке протестантов и католиков: в 1566-м началась же уже просто революция в Нидерландах), ни беззаботность сорочья.

В области идеалов это была новость, не вполне, думаю, осознаваемая и самим Питером Брейгелем Старшим. И потому он художественно, а не иллюстрируя известное, сумел – противоречиями (противочувствиями) - выразить ещё невыразимое: толерантность (повторяю).

Британская энциклопедия пишет (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=286930344), что недавно обнаружили сходство по этой новости, - новости для тогдашнего мира, - между Брейгелем Старшим и Дирком Курнхертом (1522 - 1590), голландским поэтом, переводчиком, драматургом, и моралистом, выражавшим названную новость (толерантность, повторяю ещё раз) не прямо (а значит, художественно): о высоком он писал… жаргоном.

Я обнаружил статью в Британике после начавшегося у меня сомнения в маньеризме Брейгеля. И, конечно, приятна такая независимость совпадения. Ибо (см. БСЭ) с 1910 года для изданий Британики стали привлекать учёных, и с 1929 года она перепечатывается ежегодно с частичным обновлением статей. Приятно, хоть я понимаю, что при царящей теперь в Европе политкорректности на словах, упоминание об идейном сходстве Брейгеля с Курнхертом может оказаться модернизаций то ли Брейгеля, то ли Курнхерта, то ли обоих.

Другое дело, что есть кричащее против меня утверждение какого-то Хатчисона: "...until 1556, then begins to design works signed "Hieronymus Bosch". " (http://www.wisc.edu/arth/ah332/bruegel.html). – "…до 1556, потом стал рисовать работы, подписанные "Иероним Босх"".

Что за шутки вообще!?

Не Хатчисона, а Брейгеля. А?

Или пока вынесу за скобки это заявление.

И вот, худо-бедно, пришёл я к брейгелевской толерантности, в чём-то сходящейся и с иезуитским девизом "Цель оправдывает средства", и с протестантским "Деньги не пахнут" и "С нами Бог!" (не зря ж в итоге, через век, в Европе столкновение Реформации с Контрреформацией закончилось боевой ничьей: примерным равенством - если и не по количеству приверженцев, то по территории их проживания; Португалия, Испания, Бельгия, Ирландия, Италия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, частично Австрия, Германия, Швейцария и Франция – католики, целиком протестанты – в Англии, Голландии, Дании, Скандинавии).

Вопрос теперь: в пространстве изменения идеалов шёл ли, судя по произведениям, Брейгель к толерантности или был там сразу?

Первая в жизни картина его представляется маньеристской ("Пейзаж с Христом, являющимся апостолам на Тивериадском море". 1553).

http://www.abcgallery.com/B/bruegel/bruegel.html

В представленном электронном изображении вообще не видно, при чём тут Христос и апостолы. Нужно выделить мышкой кусок текста с картинкой, тогда что-то начинает видеться. Христос, в белом, стоит на песке у водной кромки на картине слева, за бревном, жестикулируя апостолам, чтоб приблизились. Апостолы: двое в одной лодке, двое в другой, двое уже выходят на берег (по центру картины) и один ещё в воде на полпути между выходящими и правой лодкой. Может, и больше их. Не видно. - Лучшего изображения я в Интернете и библиотеке не нашёл.

А нашёл, что фигуры нарисовал, возможно, Мартен де Вос (1532-1603). Маньерист!

По мне, так лучше б и не было фигур. Не было б повествовательности. Была б одна изображённая выразительность. Было б противоречие (с одной стороны) мягкой дымки сияния солнечного снопа, пробившегося вдали сквозь разрыв туч при сильной облачности, отражения в воде этого сияния, дальних гор и (с другой стороны) жёстко написанных гор поближе, довольно невероятных по форме (тех, что слева и поближе) и освещённых странно.

Странность происходит оттого, что пятна прямого солнечного освещения на земле больше по количеству и площади, чем видные нам и предполагаемые разрывы в облаках.

Например, откуда взялось второе "от нас" солнечное пятно на дорожке? Ведь там слева от дорожки – обрезанная краем картины гора. Пусть гора настолько узка, что тень от неё быстро по направлению "к нам" кончается, и оказывается на солнце дорожка, что на переднем плане картины, где бревно и овцы. Пусть. Но что: надо предполагать наличие дыры в этой узкой горе (какие есть в красной скале)? И через ту дыру, мол, прорывается свет солнца? Чтоб сделать обсуждаемое второе солнечное пятно на дорожке?

Или пусть крайняя правая лодка попала в упомянутую узкую тень узкой горы. Но как её парус оказался под прямым солнечным светом? Под прямым, ибо аж резкая тень на парусе видна. Парус же выпуклый. И в тени от горы – из-за рассеянного света с неба – тень выпуклости на этом парусе плавно б, через полутень, переходила в более светлую часть. А у Брейгеля - резко. Будто луч солнца на парус упал. Или что: надо предполагать, что эта лодка в тени другой скалы, красной, видной нам полностью? И в ней, мол, есть же дырка? Есть. Так через ту дырку луч солнца и попал на парус?

Или ещё пример: залит же солнцем весь правый берег, раз узкие красные скалы, что в центре, отбрасывают тень (на воду). Ну а где кончается эта тень, там солнце. Так весь правый берег на солнце. Ну, может, за исключением второй от нас, недлинной по глубине, глыбы. Но, чтоб так обширно освещать, надо ж, чтоб и на небе было больше просветов. Слева вверху на картине. А там, наоборот, - густая облачность.

Даль, в общем, противоречит близи. Оч-чень странное пространство.

Всего моего занудства разбора могло и не быть. Глаз сам в долю секунды всё оценивает и констатирует: странно.

Может ли быть, что странность – от неумелости? Дескать, первая же картина…

Но учился же человек? Не меньше 23-х лет ему в 1553-м. А может, и все 28. Само путешествие в Италию свидетельствует о претензии быть в ранге мастера. И он же с натуры умел рисовать. Смотрите. Тоже 1553-й год.

Так что всё, что он понавыдумал в живописной вещи, - специально сделано. Не много не мало - иррациональность пространства он сумел нарисовать. И тёплый колорит всего, наследие – как я понимаю – уходящего гуманизма фламандской школы, заставляет думать, что художник бежит в эту иррациональность. Бежит, ужасаясь, - чему? – по логике – перерождению гуманизма во что-то сугубо приземлённое, лишённое уже возрожденческой гармонии высокого и низкого, души и тела. Или Брейгель ужасается потере религиозной веры. Или, наконец, страшится самой новой как бы веры – веры в иррациональность безбожную и бесчеловечную, в пантеизм. И неосознанно его тянет во что-то, лишённое известных на сегодня недостатков. Во что-то недосягаемое. Или всё же тёплый колорит с иррациональностью входят в противоречие для выражения как раз толерантности? – Но для последнего варианта толкования нужны на картине люди.

Безлюдность же была б весьма уместна для маньеризма. Но. Её нет. И что теперь делать?

Сопрягать. И проверять сопряжение.

"По нескольким существующим картинам, рисункам и гравюрам может быть выведено, что он путешествовал за Неаполь, в Сицилию, возможно, до Палермо и что в 1553 он жил в течение некоторого времени в Риме, где работал со знаменитым миниатюристом Джулио Кловио, художником, находившимся под очень большим влиянием Микеланджело и позже ставшим покровителем молодого Эль Греко. Учёт наследия Кловио показывает, что он владел множеством картин и рисунков Брейгеля, так же как миниатюрой, сделанной этими двумя художниками в сотрудничестве. Именно в Риме, в 1553, Брейгель создал свою самую раннюю подписанную и датированную живописную картину "Пейзаж с Христом и апостолами на Тивериадском море". Святые фигуры в этой живописи были, вероятно, сделаны Маартеном де Восом, живописцем из Антверпена, тогда работавшим в Италии" (Британская энциклопедия).

Все четверо – маньеристы: уже немолодой Микеланджело, молодой Эль Греко, Кловио и Мартен де Вос. (Эль Греко, появился в Риме лишь после смерти Брейгеля. Но речь об общении духовном. Если маньеризм десятилетие за десятилетием воодушевлял творцов, то дух его был очень силён.)

И как по-маньеристски восовские фигуры на брейгелевской картине истолковать?

А, во-первых, обратив внимание, что они – при их христианской значительности в XVI столетии - какие-то прямо почти нематериальные. (Я не верю, что художник XVI века новой эры мог по-реалистически, т.е. стихийно-социологически – как это стало в XIX веке новой эры - вжиться в житейскую незначительность и христианской ереси в иудаизме, как понимало её большинство в первые годы новой эры, и вжиться в человеческую мизерность рыболовов из компании Иисуса, обескураженных остракизмом Иисуса.)

Итак, они на картине еле прописаны.

А в общественной жизни XVI столетия идеал гармонии тела и духа терпит крах. От культа античности веет материалистической заразой: пантеизм набирает силу. Такие сторонники духа, как церковники, раскололись в своей принципиальности на сторонников Реформации и Контрреформации (последняя считается начавшейся с Тридентского собора, заседавшего в 1545—47, 1547—49, 1551—52, 1562—63 годах). Это большой срок. А главное, там долго не могли решить, как же римско-католической церкви поступить с раскольниками. Всё колебались, колебались…

Вот и фигуры на картине Брейгеля такие призрачные.

Ведь и в Евангельской сцене, по Библии, всё колебались апостолы. И, по большому счёту, всё не начинали разносить свою веру по свету.

"Речь" в картине вот о каком, собственно, куске Нового Завета:

"1 После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:

2 были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.

3 Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.

4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.

5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.

6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.

7 Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, - ибо он был наг, - и бросился в море.

8 А другие ученики приплыли в лодке, - ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, - таща сеть с рыбою.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых" (Иоан. 21).

Последняя глава того Евангелия.

Ну непробиваемые эти апостолы! Никак их не раскачать на прозелитизм. Прямо, как католики к 1553 году на Тридентском соборе всё никак не решались на поступок.

Мартен де Вос – с согласия Брейгеля - чуть не сделал из картины привидениями-фигурами публицистическую по тем временам вещь.

Безнравственным представляется христианство этому маньеристу Восу. Посмотреть на один только перечень – перечень! - персонажей его серии знаменитых библейских женщин. Все – "демонстрируют готовность служить Богу вопреки всем другим проблемам, включая обычную этику" (http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/DeVos_OT_Women.html). Это, конечно, если не считать сегодняшней модернизацией умение отделять этику от веры.

Но тогда принципиально другая вера, пантеизм, был уже на подходе.

И есть в пантеизме своё манящее ввысь, и есть свой двигатель. Сверхцель и гордыня.

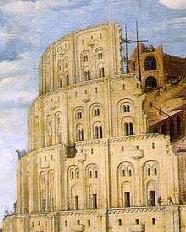

Вавилонскую башню, по Библии, для аналогичной цели и аналогично движимые начинали было строить люди.

Вот другой близкий Брейгелю маньерист, а раз маньерист, значит, экстремист, Джулио Кловио, её и нарисовал. А толерантный Питер Брейгель – после смены идеала – принял тематический вызов и тоже нарисовал. Но насколько иначе!

У Кловио это миниатюра.

Я только не понимаю, как пластинка из слоновой кости, на которой, пишут, нарисована эта миниатюра, могла быть вставлена в книгу. И мог ли в 1553 году Брейгель видеть ту миниатюру, если в 1546 году Кловио часослов закончил и, значит, отдал его заказчику, Алессандро Фарнезе (папе Павлу III до 1549 года). Неужели Кловио водил Брейгеля в палаццо Фарнезе?.. Впрочем, почему бы и нет. Папа аж завещал никогда из палаццо эту вещь не выносить и никому не продавать. Значит, Кловио в семье этой был очень уважаем, а, следовательно, мог быть вхож и сам, и с другом-художником.

Так или иначе, но миниатюра как таковая в принципе предполагает напряжение воображения, когда там - раскрываются огромные дали, шири и выси. Воображение нельзя-де отнять… Что и нужно маньеристу, чей девиз такой: "Недостижимо. Но не сдаюсь! Пусть в сверхбудущем, но всё у нас выйдет!"

И вот – как бы в насмешку над Библией – мечта нарисована осуществившейся. Минус-приём состоит в том, что все ж знают, что, по Библии, "они перестали строить" (Бытие. 11.8). Богу неугодна – де была идеология, в которой Он досягаемый. Вот Он и отнял у людей коллективизм в виде общего языка, чтоб они перестали понимать друг друга и не умели творить грандиозное. И пафос Кловио в том, что УВЫ: башня, человечеством построенная, ему не нужна. Смотрите: все ж заняты, чем ни попадя, а башней не пользуются. И, получается, лишь автор – и такие, как он - в досаде от этого обстоятельства. Раз он всё же, вот, нарисовал, - значит, в душе его ЕСТЬ нечто богоравное, пусть недостижимое в обозримом будущем: а именно - достойное человечество.

Что тут именно пессимизм к тому, ЧТО нарисовано, можно судить по какой-то нерезкости пейзажа.

Зачем, спросите себя, было рисовать, если всё размыто? И тут же не время повредило оригинал. И не электронное изображение, будучи увеличенным, испортило качество показа. Ибо, глядя на весь разворот книги, видим, что боковые рисунки более резкие.

Следовательно, был в душе художника позитив, заставивший его нарисовать негатив о человечестве, безразличном к высокому. И – дальше – если пафос художника совпадает с пафосом, первоначально владевшим гордым человечеством ("4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли"), с пафосом, получается, антибожественным, - то… То что ж это за пафос в XVI веке? – Пафос этот - Природа или то, что, смутное, было в начальном пантеизме, пока Природа не выкристаллизировалась как понятие, что она - Бог.

Мог ли папа Павел III заметить такую, еретическую, тонкость? – Вряд ли. А Брейгель, художник-единомышленник, мог.

Разочаровавшийся впоследствии в таком экстремизме Брейгель создал свою "Вавилонскую башню". Отличную от варианта Кловио. У Кловио нам не известно, как башню построили. А у Брейгеля видно, как её делают. И то, что мы видим, вызывает удивление. Зачем, собственно, человечеству это понадобилось? Оно ж принялось "одевать" естественную, природную башню-до-неба, отдельно стоящую гору, искусственной, своей, архитектурой. Что? Чтоб не видно было, что до неба построили не без существенного вклада Бога, создавшего всё, в том числе и гору? Себя обманывают?

На иллюзорности Брейгель явно настаивает. Он же так нарисовал башню, что та кажется прямо неестественно для живописи объёмной. Как бы стереоскопическое видение! Как живая, поворачивается башня, открывая себя движущемуся взору больше, кажется, чем с одной стороны.

И то ли такая особенность, то ли этого человеческого деяния несоразмерность простирающемуся под ним городу и далям – что-то вызывает оторопь, какую-то негативную составляющую. Негативную даже помимо умозрительной блезирности башни-одежды-горы.

Я вспоминаю некоторый испуг, навеваемый произведениями гиперреализма ХХ века в СССР. Слишком подробное вглядывание (и изображение) в предметы: в заграничные необычные винные бутылки, в краску, которой неидеально ровно покрашен металлический забор, в забоины и царапины медного таза, в каком варят варенье, - всё вызывало отторжение на подсознательном уровне, ещё до осознавания ужасности вещизма.

Зачем Брейгелю понадобилось этак замахиваться на пределы того, что в принципе достижимо в живописи? – Он ополчается на бессмысленность затеи? Как некоторые мещане в СССР возмущались, зачем тратиться на освоение космоса…

Но другим советским мещанам нравилась демонстрация первенства, преимуществ социализма. (Оказавшихся блезиром…)

Да и Брейгелю – и нам следом – тоже нравится всматриваться.

Гимн труду и… скептицизм к воле, организовывающей на такие свершения, к цели.

Тут не первобытное, точнее, второбытное, послепотопное человечество. – Вполне современный Брейгелю город изображён на картине. Речь о его современности.

На переднем плане в роскошной одежде некто главный, которому кланяются простолюдины, которым он бы должен поклониться за почти законченное ТАКОЕ дело.

И что его красивая одежда как не аналог красивой архитектурной одежды скалы?..

Сомнительно всё – в очевидной несомненности.

Иррациональности пространства почти не ощущается.

Почему? – А потому что какой высоты башня?

Если считать рост человека 1,7 м… В одном этаже – измеряем - максимум 8 ростов.

Около 14 м. 8 этажей… Около 120 метров в башне. Как 40-этажный небоскрёб. Высота облаков в сухую солнечную погоду раз в 10 больше. Все инстинктивно, без всяких вычислений ориентируются в этом. И Брейгель очень ненавязчиво поместил на верхушку башни лёгкое облачко, почти незамечаемое. Ибо иррациональность тут - в умопостигаемой цели: спрятать естественное основание искусственного.

Ибо очень уж Брейгель вдохновлён идеей борьбы с… залётами. И ему хотелось, чтоб – против миражного Кловио с его устремлённостью вверх – было поразительное ощущение ненужной тяжести, объёма затеи.

Я люблю переназывать произведения искусства, подбирая такие слова, чтоб соответствовали катарсису, в который своими противоречиями – через мои противочувствия от них – меня художник вверг. И тут это слово: ТЕРПИМОСТЬ!

Но свою "Вавилонскую башню" Брейгель написал в 1563 году. Значит, поворот его мировоззрения нужно искать раньше.

Если, конечно, пантеизм, - а уже Томас Мюнцер, глава Крестьянской войны в Германии (1524—1526), этой плебейской Реформации, был в чём-то пантеист, - если пантеизм не считать уже толерантным.

Логика изменения идеала Брейгеля от экстремизма к толерантности мне представляется такой.

Что делалось вокруг?

"Гнёт испанского абсолютизма стал особенно нетерпимым при короле Филиппе II (с 1556). Ряд тяжёлых ударов был нанесён экономике страны: введена разорительная для нидерландской шерстоткацкой промышленности пошлина на ввозимую испанскую шерсть, нидерландским купцам был закрыт доступ в испанские колонии и др. В стране начали вводиться испанские абсолютистские порядки, в ней были расквартированы испанские войска. Политика испанского правительства пагубно сказывалась на экономическом развитии страны, обрекала народные массы на голод, нищету и бесправие… Дворянство было недовольно засильем испанцев и верной им бюрократии, но больше всего боялось, что политика Филиппа II вызовет народное восстание, которое сметёт феодальные порядки" (БСЭ).

Брейгель разочаровался в религии, видя, - с одной стороны, - как притесняет Испания его страну, используя католицизм, говоря при этом о таком высоком, как догматы веры, и видя, - с другой стороны, - как, говоря о ещё большей искренности в вере, ополчаясь на католические догматы и практику, протестанты в его стране погрязли не просто в земном, а в каком-то ультраземном (это наступал капитализм). А работал тогда Брейгель на Иеронима Кока, антверпенского гравёра и издателя. Работал рисовальщиком альпийских пейзажей для гравёров. И Кок издавал гравюры тысячами. В том числе и упомянутые, что под именем Босха – если они таки были - издавал. И не под именем Босха, но под Босха сделанные издавал. Одно противоречило другому. Во-первых, по идеологическому максимализму: своему – в альпийских пейзажах и своему – в сатирических и дидактических гротесках. Во вторых, по нехудожественному "в лоб" выражению обоих идеологий. – Полный раздрай во внешнем и внутреннем мире.

Разберём внутренний.

Нечего говорить, что работа гравёра – ремесленная. Не неминуемо идеологическая деятельность истинного художника. С этой стороны Брейгель был удовлетворён. Он был рисовальщиком для гравёра. Но что он рисовал? – То, что было популярно. Попсу.

Люди были уже не босховского времени. Религиозная злость на всё больше, мол, и больше грешащих людей забавляла. И биограф Брейгеля, Ван Мандер, пишет через 35 лет после смерти Брейгеля:

"Он сделал много работ в манере Иеронима Босха, и им создано много страшных и юмористических сцен, и по этой причине многие назвали его Питер шут. Есть немного работ его руки, которые зритель может рассматривать мрачно и с добропорядочным лицом" (Timothy Foot. The World of Bruegel. Time-Life Books. New York. 1968. P. 71).

Но на предыдущей странице Тимоти Фут сам пишет про свидетельства Ван Мандера:

"…смешивает классическое изучение и болтливый анекдот, смонтированный со слабостью журналиста для щегольской фразы".

Есть сомневающиеся, что Брейгель был шут. Например, автор главы "Питер шут?" (http://www.all-art.org/early_renaissance/bruegel09.html) не зря вопросительный знак в заглавие вынес.

Если предположить, что художник в муках рождал свой идеал терпимости, то и швыряло его – в крайности при родах. Особенно помня, что за муки были вокруг и объективно, и на его субъективный взгляд.

Вот что подпавший под влияние анекдотов Мандера Тимоти Фут написал над гравюрой из серии "Достоинства" (ну не из серии ж "Семь смертных грехов"), названной "SPES" ("Надежда"), сделанной в 1559-м и опубликованной аж в 1560-м:

"Надежда. Выдерживая неистовое море неприятностей, Надежда невозмутима в то время как под угрозой потопа город хлопочет о своих делах: рыбаки ловят рыбу, заключенные молятся, фермеры пашут быстро затопляемую землю" (Там же. С. 83).

Может, и на варианте этой гравюры что-то то же шутливое написано.

http://www.metmuseum.org/special/Pieter_Bruegel/70.L.htm

Но не язвительность ли тут? Злая. На оптимистичную природу людскую.

Особенно язвительность видна в соотношении умиротворенной позы Надежды, стоящей на, видно, якоре надежды, и отчаянных поз и лиц уже тонущих людей.

Брейгель, по крайней мере, очень хорошо вживался в религиозное презрение Босха к земному человеческому существованию, раз придумал такое соотношение. И раз ему даже не понадобились эти ужасные босхоподобные рыла, какие он сделал, например, в "Обжорстве", что из серии "Грехов", что издана в 1558-м, а нарисована ещё раньше.

Нет. Может, конечно, быть, что на душе у человека одно, а на работе он исправно делает то, что душепротивно.

Вживёмся: Босх известен, а Брейгель в 1550-х - нет. И кого будут лучше покупать? И деньги, говорят, не пахнут.

Но можно подумать и иначе.

Пример: Райкин и Жванецкий. Жванецкий писал, Райкин играл это, сам и режиссируя. А потом Жванецкий стал сам выступать перед публикой – художественное чтение.

Жванецкий говорит, что платили ему мало, потому он и стал сам читать. А что если тут и идейная подоплёка?

Художественное чтение не требует от чтеца так вживаться в персонажа, а театр – даже и театр миниатюр, театр одного актёра – требует. Продукция Райкина более пронзительна. Своими несусветными масками и невероятной скоростью их смены Райкин доводил представляемое до масштабности. Ему аж за державу обидно, за общественный строй – что становилось понятно, когда он публично маску снимал и с этим своим печальным лицом раскланивался. Он ополчался на терпимость к свиньям, которые ища желудей подрывали корни дуба. А Жванецкий, - как метко сказал Дмитрий Быков, - претендовал лишь на щекотание нервов советским мещанам: у нас у всех-де рыльце в пушку. Он как бы предчувствовал и одобрял реставрацию капитализма. Что и подтвердилось впоследствии. Райкин – экстрема, Жванецкий – терпимость.

Кто босхулиганящему Брейгелю был аналогией? – По-моему, Райкин. Может, потому это так во мне, что мне капитализм больше не нравится, чем то, что называлось социализмом. Но что если и Брейгелю до поры до времени идеализм, так сказать, был больше по душе. И Кок его просто использовал, лучше чувствуя покупателей.

Феодализм кончался, но он кончался с болью и кровью Реформации и Контрреформации. Так сказать, культурной публике приятно было, что есть кто-то хуже их, кто достоин страстного поношения. И гравюры под Босха покупали. И шутом Брейгеля таки называли, наверно. Но лишь пронырливые наступавшего тогда капитализма приверженцы (каким был Мандер через полвека и – уж точно – Фут три века спустя) были некритичны к наличию у Брейгеля терпимости, способствовавшей шутовству… творца.

Впрочем, не всегда ж быть творцу серьёзным. И Боттичелли обслуживал попсу своего времени – карнавалы.

То же, что босховщина была попсой, говорит лёгкость её понимания. Про что автор плохо думает, то и изображает гротескно. Что массы видят изображённым гротескно, к тому, значит, и автор относился не ахти. Автор создаёт способом "в лоб". Зритель воспринимает способом "в лоб".

А может, Брейгель потому шёл на босховщину, что Иероним Кок и его альпийские виды издавал.

http://www.all-art.org/early_renaissance/bruegel01biography.html

"Святой Иероним в диком месте". Награвировано в 1555-м. Значит, нарисовано раньше.

"Солдаты отдыхают".

Ну какое кому дело, перед какими воителями – пронебесными или проземными - расстилается роскошными видами под их ногами "покорённая" их ногами природа. Что там у рисовальщика за пантеизм может таиться? (И уж, конечно, - скажем для пренебрегающих историей, - не бегство тут в природу от людей, в смысле – в свой внутренний мир, как будущие, - например, Фридрих, - романтики делали, видя природу субъективно: фантастично.)

Ничего фантастичного в гравюрах у Брейгеля нет. И иррационального, как это было "…на Тивериадском море", тоже. Всё в них обычно. Если иметь в виду, что человек, живущий на нидерландской равнине в восторге от Швейцарии.

И любой бюргер в восторге от такой вылазки на природу. И продаются подобные виды нарасхват. И тут опять "в лоб": про что автор хорошо думает, то и изображает красивым. И понимается зрителем без затруднений. – Тоже попса.

Без противоречий.

Не только глаз и руку можно иметь, но и ум, и сердце, а произведение искусства не уметь создать. (Я имею в виду искусство в узком смысле слова.) Не суметь, ибо не будет участвовать подсознание. Не будет какой-то самому себе неясности. Не будет неминуемых при этом противоречий элементов. Не будет какой-то непонятности зрителю, не будет противочувствий у него. И не будет результата тех противочувствий – катарсиса.

А ведь Брейгель, рисующий то одного, то другого вида попсу, помнит же, что по крайней мере раз – "на Тивериадском" - он нарисовал-таки нечто не вполне ясное ему самому. И он тогда был другим. А некий новый он, вот, получается, молчит, по сути.

У меня это всё схема, идеализация. Но без идеализации нет… Без точки нет геометрии. Без единицы – арифметики. - Хоть на системность я могу претендовать?

И вот Брейгель внутренне взбунтовался. Он, думаю, и понял иллюстративность фанатичного Босха вместе со своей босховщиной (и отвратился), и ощутил залётность альпийских видов (и тоже отвратился). И попсовость тех и других понял (и опять же отвратился).

И вот - то ли 1555-го, то ли "недатированная, возможно точная копия" (http://www.wisc.edu/arth/ah332/bruegel.html) - картина "Падение Икара".

Скан из книги Фута

Здесь художник впервые как бы сказал "нет" и всяческим залётам духа человеческого, и ненависти к приземлённости. И сказал скорее не живописно, а тем, что называется литературностью в живописи.

Живописно тут опять иррациональное пространство, которое отстраняет холодностью цвета и привлекает – глубиной далей.

Иррационально пространство потому, что создаёт двойное впечатление. Одно, будто пахарь и пастух находятся на большой высоте над морем, будто сразу за овцами, что слева, высоченный обрыв. И тогда понятно, почему так перспективно малы корабли: и ближний, и дальний, - почему так крошечны парусные лодочки, домики города, дальние горы за городом. Но тогда (это и есть другое) не понятно, как могли не быть перспективно намного меньшими, чем мы видим на картине, овцы, что справа, у самой береговой кромки, и ноги тонущего Икара, и берущийся его спасти человек. И потом – эта лошадь, на которой пашут, неоправданно оказавшаяся ростом с осла – потому, мол, что она "дальше от нас", чем пахарь.

В общем – иррациональность.

Но из-за того, что все четыре человека слишком велики для пространства, в которое они помещены, становится ясно, что многое тут условно и отнесено именно к мифу об Икаре, слишком высоко вознёсшемся.

В XVI веке среди образованных людей было, наверно, больше, чем сейчас, читавших про овидиевых Дедала и Икара. И читавшим должно было бросаться в глаза, что Брейгель отклонился от Овидия. Он совместил то, что у Овидия разнесено во времени и пространстве: 1) взлёт с острова Крит…

Каждый, увидевший их, рыбак ли с дрожащей удою,

Или с дубиной пастух, иль пахарь, на плуг приналегший,—

Все столбенели и их, проносящихся вольно по небу,

За неземных принимали богов.

…с 2) падением Икара возле острова Калимнос. Обильного мёдом. Ульями, что ли? А насчёт его жителей, примечающих всё вокруг или каких бы то ни было, - молчок у Овидия: был там кто вне домов или нет, видели падение или не видели.

Зато у Брейгеля (калимносские?) пахарь и пастух замечены. И они за своими занятиями НЕ видели летевших. Один тупо работает, другой тупо бездельничает. Один отваливает одну за другой одинаковые борозды, другой в небо смотрит бессмысленно - уж больно поза его характерна: балдеет. Не Дедала он в небе видит. О Дедале у Брейгеля речи нет, и ощущаемая условность отнесения картины к известному мифу позволяет Дедала и не вспоминать.

У Овидия – небезразличие людей к верху: аж назвали море во имя безумства храбрых – ну не во имя ж бездумных детей - Икарийским. У Брейгеля – безразличие к высокому простолюдинов (рыбак потому сейчас поплывёт спасать Икара, что тот близко от него плюхнулся в воду, а не потому, что уважает порыв).

Да и комичные ноги брейгелевского Икара – не то, что уста Икара по Овидию.

Приняты были уста, что отца призывали на помощь,

Морем лазурным, с тех пор от него получившим названье.

Но самое поразительное: у Овидия Икар упал потому, что слишком близко подлетел к солнцу, и оно расплавило воск, скреплявший перья крыльев, а у Брейгеля – закат же солнца. Да, средиземноморский закат бледного от испарений солнца. Просто, мол, высоко летаешь – низко падаешь. Художник усмехается, там где поэт аж не по-римски, а как бы по-гречески - с подробностями - любуется.

Современники Брейгеля легко могли заметить, что и по частностям, и по общему духу произведения отличаются.

Как и в XVI веке Бернини (см. тут предыдущую статью), двигаясь во времени "справа налево", Овидий, - которому плевать было на разочарования предшествующего поколения, связанные с переходом Рима от республики к империи, - Овидий эволюционировал от эротической лирики к какому-то синтезу частного и общего. Приходя к прославлению империи и путём, в частности, "возвеличения римской старины" (http://www.erudition.ru/referat/ref/id.56174_1.html), путём ассимиляции греческих мифов, поэт выражал не обескураженность "бесконечными превратностями судьбы, которыми была полна римская история" его времени, и аналогом чему, казалось бы, были в его стихах бесконечные превращения с богами и героями, в которых он всерьёз уже не верил, но любил (как, например, живущие в эпоху регулируемого рынка не верят в миф, что у них, мол, свободный рынок, но любят его). Совсем не обескураженность выражал Овидий. А гармонию сфер.

Дедал у него смертью Икара ответил за покушение на убийство племянника. Того спасла Паллада: когда тот уже падал со скалы, столкнутый Дедалом, она превратила его в куропатку. И вот куропатка радуется, видя, как Дедал хоронит захлебнувшегося сына.

Пронизанность всего судьбой видна и по процитированным строчкам. И по окружающим.

Присутствовал рядом

Мальчик Икар; он не знал, что касается гибели верной…

А повествователь знает.

…старик осыпал поцелуями сына.

Их повторить уж отцу не пришлось!

Повествователь знает.

Всем правит судьба. И не какая-нибудь, а уравновешивающая: то подфартит, то подпортит.

Икар утонул, а именем его стало называться то море. – Что-то такое непросто в мире. Пифагореизм… Иррациональные числа Пифагор открыл…

Уже знакомое нам слово – иррациональность. Полюс относительно рациональности. То, что во мнении Брейгеля ко времени создания картины "Падение Икара" было чем-то похожим на религиозные догмы витийствующих католиков и протестантов. И против наличия чего у Овидия погружённая в своё время душа Брейгеля протестовала. И заставляла его рисовать НЕ ТАК, как у Овидия.

Что и могли почувствовать образованные современники Брейгеля.

Если я всё вышеописанное не подогнал.

А что? Можно ж увидеть всякие осмысленные картины, глядя на заплесневевшую стену…

Вот я и вижу. Осмыслив.

И ничего, что залёт для Овидия был движением К гармонии, а для Брейгеля – движением ОТ неё. Они по разные стороны от гармонии стартовали в творчестве.

К каждому ж произведению надо подходить индивидуально.

(Впрочем, и в каждой-то точке траектории изменения идеала находясь, художник субъективно думает, что он гармоничен. Впрочем на впрочем… То – субъективность. А другое дело – объективность.)

И вот у Брейгеля пахарь, главное лицо на картине, в чём-то хорош именно тем, что не витает. Да и пастух так выглядит, что тоже не витает в высоком. А что это хорошо, зрителям должно быть ясно, помня лица у Босха.

Не может быть максималистом художник, рисующий низменных мужиков похожими на босховских, но изображённых гораздо милосерднее.

Да, Питер Брейгель Старший посмеивается над ними, но не язвит.

Он и над Икаром посмеивается.

Началась толерантность.

Но никогда он не относился к Возрождению, даже названному Северным. Если представить, что идеалы вместе с выражающими их стилями составляют пересечённую местность и принять, что расцвет и последний бой гуманизма, Высокое и Позднее Возрождение, это как бы восхождение на холм, а дальше – залёт в выси маньеризма или барочный спуск по другой стороне холма в соединение несоединимого, то отлучение от ренессансности Питера Брейгеля Старшего логично.

Апрель – май 2008 г.

Натания. Израиль.

| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |