С. Воложин

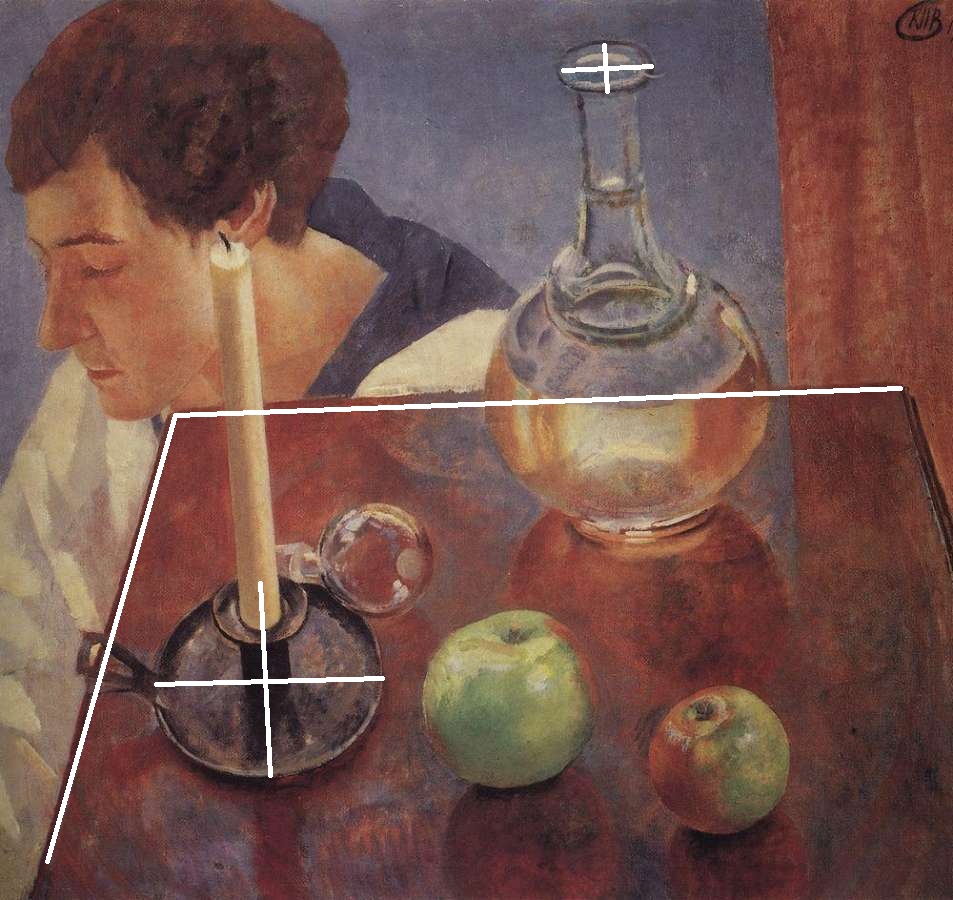

Петров-Водкин. Натюрморт. Свеча и графин.

Художественный смысл

|

Противоречие сферической перспективы с обыкновенной. И это-то столкновение и призвано родить столкновение переживания необычности с обычностью, что, в свою очередь рождает возвышение чувств: гармонию высокого и низкого. Именно то переживание, которое и адекватно революции. |

Ошибка оформителей

Застрелите меня, если я понимал, зачем на обложке книги Валентина Катаева помещена часть картины Петрова-Водкина “Натюрморт. Свеча и графин” (1918).

Предположить, что в натюрморте изображён сам Катаев? Тот, чей портрет в этой же книжке размещён?

Нос клювом… В матроске… Катаев из Одессы, а в книге её много…

Но в натюрморте человек неуместен. Натура мёртвая… И тут он просто фон. Такая же условность, как гладкая синева за человеком (стены и обои в комнате такими тёмно-синими и гладкими не бывают). Потом… Вы ж согласитесь, что внимательности в изображении одежды человека нет точно. В волосах – тоже. Глаза – закрыты. Зеркало души… Переход шеи в плечи не проработан. Лицо похоже на подмалёвок, а не готовую картину. И лицо в тени.

Не знаю, согласитесь ли вы, что относительно нарочито тщательнейшим образом выполненных мёртвых предметов, выглядящих, “как живые”, человек – как мёртвый. Художник так сдвинул его влево, словно он вещь. А на обложке книги – ещё похлеще: срезан круглым обрамлением, - самоценным каким-то, золотым и витиеватым, - срезан лоб и волосы до затылка.

Как бы бесчеловечным выставляет себя Петров-Водкин! Как факт – и в название человек не попал. А Соколова, оформитель, и художественный редактор Ярусова это в нём на обложке книги подчёркивают.

И ведь год создания 1918-й. Революция. А ему – хоть бы хны. “Я, вольный сын эфира…” Над схваткой…

У Лермонтова вместо эфира – разрежённый воздух над Кавказскими горами. Субстанция достаточно необычная. И безлюдная. А не является ли и в картине Петрова-Водкина её без-человечность каким-то приближением к метафизическому местообитанию Демона? И не потому ли и ракурс – так свысока – столь необычен для натюрморта?

Натюрморт с обычным ракурсом пишут для некого проникновения как раз в человека. Мёртвые вещи, будучи его вещами, характеризуют его. А тут – кого? Если ни человека, ни время?..

А если вспомнить правило, что то, что видят наши глаза на холсте живописного произведения идеологического (не в пример прикладному) искусства, не есть то, ЗАЧЕМ это художник нарисовал… то и подробность изображения мёртвой натуры не есть самоцель!

“Недодумь и недоощупь - это и есть искусство”, - терзал себя Петров-Водкин.

Однако как он расстарался всё-таки! Не только с яблоками, графином, подсвечником и электрической лампочкой (свеча, впрочем, у него неэффектна), но и с полированным столом, на котором это всё лежит. Ему было интересно, как в коричневой политуре отражаются: зелень яблока, краснота шторы и телесность лица, бесцветность воды в графине и пустоты в лампочке, а также синева “стены” и воротника, и даже белизна матроски. И даже как в блестящей зеленой кожуре яблока отражаются некоторые из этих отражений. А сколько бликов кругом!..

Сверхценность мелочи? Именно мелочи?

Не клюнули ль оформители на внешний признак стиля мовизма Катаева – пристальное внимание к мельчайшему?

““Эффект присутствия” - вот сокровенная суть подлинно современной поэзии”, - духарится Катаев в своей повести “Кубик”, последней в книге с Петровым-Водкиным на обложке.

А вот пример, казалось бы, подтверждающий этот мовизм:

“Лишь в одном месте на берегу моря они увидели две ноздреватые скалы, в подводной части поросшие зеленой бородой тины и водорослей. Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. Яма между ними, наполненная тихой морской водой, казалось, была та самая, в которой некогда девочка Санька училась плавать. Впервые, со сладким ужасом, голая, худая, покачивая раскинутыми руками, вроде канатной плясуньи, девочка опускала сначала одну ногу, потом другую в мелкую воду, коварно реявшую по смоленской крупе перламутрового песка, а дальше начинались колючие камни, и дно стремительно понижалось. Свежая морская вода была так прозрачна, что сквозь неё в глубине во всех подробностях виднелась растительность подводного царства. Девочка на цыпочках начала входить в воду; пальчики её ног то натыкались на колючие камни, обросшие гнездами старых мидий, то скользили в зарослях водорослей, сквозь которые стремительно проносились стаи почти прозрачных мальков, делая резкие повороты и скрываясь из глаз с молниеносной быстротой. У нее захватывало дух от страха каждый раз, когда она начинала ощущать, как уровень воды ползет вверх по её телу, сначала до шершавых колен, потом до пупка, потом по ребрам до крошечных, совсем кукольных сосков, до горячих подмышек, и она, чтобы не замочить сухих рук, покрывшихся гусиной кожей, старалась держать их выше уровня поднимающейся воды и с удивлением рассматривала нижнюю половину своего тела, голубого и нежного, почти не преломлявшегося сквозь слой прозрачной воды. Все ее косточки были легки, как у птицы. Наконец вода подступила ей к горлу, коснулась её узкого детского подбородка. Боясь захлебнуться, она плотно закрыла рот и стала дышать носом и в этот же миг почувствовала, что пальчики её ног больше не касаются дна, а как бы висят среди полупрозрачных серых креветок, мальков и всего этого японского пейзажа подводного царства. Уровень воды перестал подниматься, остановившись примерно на уровне её рта. Она осторожно вздохнула, испытывая чувство невесомости, как тот монгольфьер, который некогда на миг неподвижно повис над поднятыми к небу руками мальчика и девочки, а потом стал удаляться по направлению к предвечерней июльской луне, как бы нарисованной мелом в летаргическом небе. И теперь снова – уже не она, не её тело, а лишь её не имеющая возраста кочующая душа – стояла около каменистой ямы, где впервые в жизни испытала наслаждение невесомости, вспоминая, как её уже теперь не существующее детское тело в первый и последний раз в жизни пришло в равновесие со всей вселенной и стало воистину частью мироздания, как любая звезда, как любой красный или белый карлик, как любой атом космической пыли, как альфа-частица, как позитрон, как любой продукт распада, происходящего в миг превращения одного элемента в другой…

А уж потом не то… совсем не то…”.

Правда, это видишь? – “покачивая раскинутыми руками, вроде канатной плясуньи”, “воду, коварно реявшую по смоленской крупе перламутрового песка”, “стремительно проносились стаи почти прозрачных мальков, делая резкие повороты”.

Но квинтэссенция мовизма не в этом…

Есть похожее слово “монизм”. От греческого μόνος — единственный. До недавнего времени я был монист, считая, что только наличие противоречий определяет, художественным или не художественным является произведение искусства. Но как-то недавно до меня дошло, что, например, алогизмы, непервые значения слов, зыбкие синтаксические связи в романтическом тексте есть элементы, почти “в лоб” внушающие нецитируемый художественный смысл: чем-то – что-то. То же (“в лоб”, только не сознанию, а тоже подсознанию) делает ритм.

Разрушение моего монизма случилось из-за Чехова. Например, из-за осознания его авторской воли заставить Треплева в волнительное для того время перед первым представлением его творения публике ни с того, ни с сего поправить галстук дяде. Чехов тут “в лоб” ввёл апричинность, одну из черт его ницшеанского идеала Вечности в пику смерти, которая грозила автору, чахоточному. Метафизический идеал настолько необычен, что имеет смыл на него указывать сознанию “в лоб” время от времени.

Вот и Катаев, исповедуя его же (подробно см. тут), делает то же: “в летаргическом небе”, “не имеющая возраста кочующая душа”, “тело в первый и последний раз в жизни пришло в равновесие со всей вселенной”.

А обратите внимание, чем кончается процитированный отрывок: “А уж потом не то… совсем не то…”.

Что это значит?

Это значит, что Санька умерла ещё малолеткой, а только к ней у “я”-повествователя и могла быть, понимай, любовь, единственная и настоящая, а не то, что он обеспечил, - как видно из дальнейшего текста, - в своей судьбе богатого эмигранта первой волны из Советской России во Францию. Была пошлость, не достойная ницшеанца, на звание которого он претендует своими прямыми отсылками в метафизическое пространство и время и внушённым читателю своим чувством – вот уж где таки эффект присутствия без кавычек – пронзительной утраты и родины, и каждого мига жизни.

Перечитайте конец цитаты. Какой там космический холод и без-человечность.

Так если без-человечность Петрова-Водкина угадана верно, то иллюстрирование книги Катаева картиной Петрова Водкина Соколовой и Ярусовой сделано верно. Верно не из-за “эффекта присутствия”, а по сути.

В одном месте “Кубика” написано: “…Многие, особенно во Франции, считают Мопассана “мове”. Может быть, именно поэтому я его так люблю: мовист!”. А мове – это плохой. Аморален, понимай, Мопассан, и я, Катаев, тоже аморален. Ибо – ницшеанец, по ту сторону добра и зла.

Но взглянем на тоже прокосмическое высказывание самого Петрова-Водкина:

“Меня часто в периоды затруднений спасало синтезирование всех явлений, доступных моему наблюдению и представлению: до круговращения миров и земли среди них доведешь образ жизни, и станет, бывало, ясно, что насилия и нудности в мировом строительстве никакой нет: игра и вольный договор ворочают всей этой громадой, - спорят, ухищряются вещи-гиганты и миниатюры, но гибели непоправимой никому от этого нет. Игра с переодеваниями: сегодняшняя форма - завтра туманность, большой организм распадается на микробы; разлагаются, кристаллизуются, меняют весомость и упругость, проходят через системы температур и микробы, снова - туманность кольцевая, вихревая, концентрирующаяся в солнечный и планетный организм. Ухитряй, выращивай твою форму, крепи связи с тебе подобными, внимай товарищам воздушным, земным и огненным, из которых сотканы твои клетки, установи с ними естественные отношения... Ничто вовне человека не желает специально причинять ему гадости, какие один из нас причиняет другому, гадости, не выгодные ни тирану, ни жертве” (Петров-Водкин).

Прямая противоположность “я”-повествователю, да и автору, “Кубика”.

В чём дело?

Тут я должен сделать ещё одно методическое отступление.

До недавнего, опять, времени я жёстко стоял на том, что как только художник осознаёт свой идеал, так сразу он перестаёт быть художником и становится иллюстратором заранее известной ему идеи. От того, что она ему известна, он знает, как её выразить, у него нет мук слова (а если и есть, то это потуги сделать ещё лучше хорошее), и он не хватается за противоречивость, единственно способную выразить невыразимое (когда идеал не осознан).

Но вот я наткнулся на выражение совершенно мне неведомого идеала. Ну совсем-совсем. В соответствии с предыдущим методическим отступлением, оказавшимся кстати, я обнаружил “в лоб” высказывание об идеале. Оно подтвердило его неведомость мне прежде. Но автор, - стихийно, наверно, - всю остальную вещь написал противоречиями. От столкновение которых и озаряло именно то, дотоле неведомое.

Вот что-то подобное и с Петровым-Водкиным. Он написал словесное произведение о своих переживаниях в связи с изобразительным искусством. И там есть такой эпизод.

Впрочем, сначала, что было до.

Он уходил из заштатного города, чтоб не погубить себя. Чуть ли чтоб не ввязаться в драку на воскресном базаре. Городские (ремонтщики) с деревенскими. Щёголи (“одурь возьмет деревенских девушек, на мастеровых глядя”) с лапотниками. Повод: какой-то городской сверх веса морковки себе купил. Его уличили. Он швырнул уворованный пучок в лицо продавцу. И пошла поножовщина.

А в общем, это от тяжёлой работы и нехватки отдыха в воскресенье.

“- Эх, милахи, уже не маху ли какого даем жизнью нашей? - взовьется над голыми [на песчаной отмели на Волге] людьми птицей кверху голос юный, звонкий”.

Ну ушёл. Шёл-шёл да и бросился на землю отдохнуть.

“Ничью сторону не возьмешь: мои все они - и опорки и лапти. Я им хочу радости жизненной - они ее заработали веками!

У меня не было жалости, была скорее злоба на дикую разнобойщину и на несплоченность моих отцов...

Жара свалила, или это после духоты площади показалось мне прохладнее за околицей.

С изволока, на который я поднялся, видна стала Волга с займищами и с Заволжьем, окутанным маревом прилегшей к степи жары. На севере синел Федоровский Бугор: туда, за синюю стену, пробиться надо мне! Иначе изневолюсь я в гуще моих близких, и, может случиться, с сердечником в обхвате подымутся и мои руки на отцов и братьев - от тоски, от безвыхода и от водки...

Я бросился наземь.

Моменты перемен положения нашего тела очень часто меняют психическое наше состояние. Об этом свидетельствуют жесты больших волнений, к которым прибегают люди.

Наблюдавшие близко детей знают одно, типичное для младенческого возраста, явление.

Ребенок чем-то взбудоражен. Гримаса его лица говорит о его расстроенности, он готов зареветь. В это время мудрая няня подсунет ему предмет - игрушку или покажет новый жест, и этой сдвижкой на новую установку глаз она обновляет зрительное восприятие ребенка, и психоз его нарушен. Ребенок расплывается в улыбке, желая сказать: "Ах, вот оно что: этого я еще не видел за мою практику!" И причина расстройства делается незначительной и растворяется в здоровом осведомительном общении с окружающими ребенка предметами.

В детстве я много качался на качелях, кувыркался на трапециях, прыгал через значительные препятствия и с довольно большой высоты, но, очевидно, в ту пору мне не удавалось координировать мое движение с происходящим вне меня в пейзаже и в архитектуре: изменение горизонтов и смещение предметов не затронуло тогда моего внимания, во всяком случае, я этого не запомнил.

Но теперь, здесь на холме, когда падал я наземь, предо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал. Решив, что впечатление, вероятно, случайно, я попробовал снова проделать это же движение падения к земле. Впечатление оставалось действительным: я увидел землю, как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт боковыми движениями головы и варьировать приемы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, - я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене.

Тогда я, конечно, не учел величины открытия, только испытал большую радость и успокоенность за мою судьбу пред огромностью развернувшегося предо мной мира.

После этого масштаба среди людей показалось мне простым и нетрудным наладить жизнь”.

Он-то видел планету вогнутой, но рисовать стал – выпуклой. Сферическая перспектива, так называемая.

Земля людей… маленькая такая. И надо на ней мирно жить, а для того не хапанием заниматься, кто побольше. Моркови или девок… В первобытном коммунизме уж наверно бедно жили, но всем хватало. Потом же испортились. Хапанием. И всё - мало. А надо просто переориентироваться: удивляться искусству! Его откровениям!

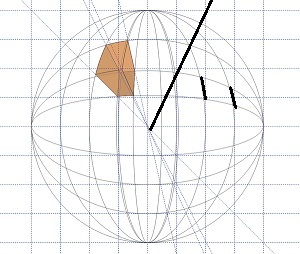

А теперь посмотрите, как выгнуты края стола на "Натюрморте" (мало, что наклонены они и нет горизонтальности).

Правда, они дугообразны? Сферическая перспектива!

А посмотрите на главные оси эллипсов: подставки для свечи и горлышка графина. В подставке виден чуть не правильный круг. И главные оси почти равны. На подставку смотрят чуть не отвесно сверху. Иное дело - взгляд сбоку на горлышко графина. Малая главная ось чуть не вдвое меньше большой. - Точка зрения на стол с предметами не только сверху, но и очень приближена к столу. В результате круги графина, поверхности воды в нём и подставки по-разному наклонены к нам.

Сравните голову с параллелепипедом на схеме. - Правда, и там, и там, чем выше, тем больше?

А теперь посмотрите на жирные линии на схеме же. Это смакетированы такие линии из натюрморта: край шторы, его отражение на столе и правый край стола. Вторая и третья линии - расходящиеся, и вторая видна под углом относительно первой. Что мы и видим на самой картине.

Всё это не очень заметно, но чувствуется подсознанием. А чтоб смутить чем-то явно "сказанным" и сознание зрителя, человек за столом посажен на каком-то детском стульчике, что ли, для детского низенького столика. А ещё столешница лишена горизонтальности – настораживаешься.

Но не очень. Вертикали свечи и графина должны бы расходиться. Так нет. Они строго параллельны. Зато наклонены. - Волновать "чем-то сказанным" надо же.

Волновать – в коллективистских целях – надо из ряда вон выходящим, раз в индивидуалистских целях прибегают к таким же крайним неожиданностям.

Что вытворяет ницшеанец Сезанн? - Самоцитата:

“Кухонный стол. 1888-1890.

Корзина, большой кувшин и столешница стола в разных плоскостях. Справа всего как-то больше, зато влево наклонены оси сосудов, ножки одного стола, другого, спинка стула (или что там?). На переднем плане правый и левый край столешницы под скатертью не сходятся. И что? Если б всё было по законам перспективы, то это б утверждало банальность? В то время, как он чует, что есть нечто сверх её… Он – чует, а обычные люди – нет. Так не подчиняться ж им!.. Ему, сверхчеловеку…”

А вот как от своего ученика, становящегося, увы, ницшеанцем, деликатно отмежёвывается Петров-Водкин:

“Пришло мне сейчас в память, как один из моих учеников явился однажды в мастерскую, взволнованный открытием.

Линия, проходящая сзади вертикально поставленного объема, секущая его в горизонтальном направлении, эта линия до ее входа в объемное тело, по ее выходе из-за него, перестает быть прямой, продолжающей ее входную часть. Одна и та же, казалось бы, линия не совпадает сама с собой.

При проведении ее по линейке она становилась абсурдно искажающей действительность.

После этого открытия ученик бросился к проверке зрительного факта по моей работе "Скрипка в футляре", оказалось, что линейные смещения и здесь были отмечены...”.

Скрипка. 1916.

Ну что ж. Человек слаб. Поддаётся иногда.

Но вообще он осознанно отмежевался от модернизма:

“…слиться с современностью - хотя я и не мыслю себя в отрыве от нее, - конечно, надо!

- Друзья, - говорил я, - на скандал я пойду с вами, но уже тогда, действительно, чтобы с нагиша начинать, с ощупи, словно мы впервые родились...

Куда тут, мои заговорщики цилиндры, фраки, макияж лиц утверждают как новую форму; танцы кафешантанов принимают не как чесотку объевшихся горожан, а как новый жест, чертовы дредноуты возводят в дрессирующие организм ценности... Нет, друзья мои, может быть, я не дорос до всего этого, но тогда уж лучше да здравствует геометрия Эвклида, поеду я лучше по его пространству…”.

Коллективиста не тянет в компанию с индивидуалистами. И не факт происхождения влияет, а главенствующая общественная обстановка. В Западной Европе третье сословие, поставлявшее художников, становилось, в общем, довольно богатым. А Россия была слабым звеном капитализма. Бедность художников была обычностью. И бедность провоцировала массу нехороших крайностей. Что толкало задумывающегося представителя этих слоёв к противоположным крайностям. Клин клином вышибают, мол… Каждому – на уровень художника. Если не в исполнении, то в постижении живописи. Всем – в аристократы духа.

А идёт революция. И такой бред, как всем – в аристократы, не ко времени. И само время создания заставляет отказаться от крайнего идеализма, выражаемого сферической перспективой. Необходимость трезвости не позволяет руке художника нарисовать сходящимися, как того требует сферическая перспектива, вертикали свечи, графина, занавеса. И вот перед вами противоречие сферической перспективы с обыкновенной. И это-то столкновение и призвано родить столкновение переживания необычности с обычностью, что, в свою очередь рождает возвышение чувств: гармонию высокого и низкого. Именно то переживание, которое и адекватно революции.

Бунту соответствует исключительно необычное. Сделай Петров-Водкин сферическую перспективу и только её – это б означало, что он экстремист. Сделай он только обычную перспективу – это б означало, что он погряз в мещанстве. А революция – не то и не другое. И Петров-Водкин с полной осознанностью принял Октябрьскую революцию. Он и земному отдал дань, да ещё какую! – “как живые” лежат предметы натюрморта. Отдал дань как бы тому пучку морковки, с которого когда-то началось его прозрение в живописи, прозрение радикала. Но он же и зародил смуту отвержения этого земного, дав неявно элементы сферической перспективы.

Он некая противоположность ницшеанцам. А Соколова и Ярусова принципиально ошиблись, взяв репродукцию именно этой картины для иллюстрации книги ницшеанца Катаева.

31 августа 2012 г.

Натания. Израиль.

Впервые опубликовано по адресу

http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number4735/zine_critics4739/publication4765

| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |