С. Воложин

Дюшан. Велосипедное колесо

Балабанов. Трофим

Художественный смысл

|

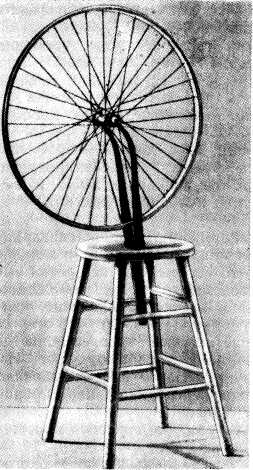

Наличие привычно-бездушной живописи в музеях (1) сталкивается в музее же с отчаянностью своего тут появления готовой вещи (2), и рождается третье, нецитируемое: ярость против привычно-пустой живописи (3). |

Дюшан

или

Как я смею посягать на бесконечность

Скажу красно: потрясающие слова я прочёл, и расположена надпись в соответствующем месте. Вот эти слова и это место: “Критически авангар-

Рис. 4. M. Д ю ш а н. Велосипедное колесо. 1913—1914

дизм нередко называют формализмом, а апологетически — школой форм. В том и в другом случае авангардизм предстает бездуховной системой, накапливающей опыт пересоздания форм — опыт, который будто бы можно еще для чего-то использовать, например для дизайна. Но главное, авангардизм никогда особенно не интересовался проблемой чистого формотворчества. И удивительные мутации форм, которые мы наблюдаем,— лишь вторичное следствие более глубоких и более существенных процессов.

Оценка авангарда как направления “формалистического” явлению нашего времени не подходит. Если бы его, скажем, удалось погрузить в прошлое столетие, то там бы он действительно стал формалистической экзотикой. В XX же веке он последовательно выступает против концепции “чистого искусства”, против теории автономных художественных ценностей, против идей “искусства для искусства”. Каждое произведение авангардистов является отпечатком неких идей, оттиснутых в форме только для памяти. Форма должна быть информативна; согласно концепции авангардизма. Информация же должна быть не о себе самой, а о чем-то ином, более существенном” (Турчин. http://fege.narod.ru/librarium/turchin/turchin.htm).

Тот, кто читает меня впервые, не поймёт моего потрясения и сочтёт это слово за краснобайство. И я, наверно, обязан ориентироваться именно на такого читателя. Но. Есть проблема. Я хоть и просветитель, но совершенно не учитель. То есть я не могу писать в интересах читателя. Как просветитель я смею думать, что имею дело с тем, кто сам хочет просветиться. А учителя, по-моему, должны заискивать перед своими учениками. Тех родители послали учиться. Сами они – не хотят. Им учёба – обуза, а учитель – почти враг. А вот когда я имею дело с добровольцем… О! Я ж могу отослать его к тому, что я сам для себя открыл раньше (пусть не ленится, открывает ссылку и читает), и, базируясь на уже для меня чём-то ясном, я могу следовать собственному интересу и только успевать писать вслед за полётом своей мысли. Для просвещаемого нужно просто избирать понятные слова и не делать перескоков через то, что я уже знаю, а он ещё нет. А что ему будет всё равно трудно – пусть. Пусть перечитывает, пока не станет ясно. Если он таки просветиться хочет.

Так вот.

Дело в том, что я для себя – с миру по нитке – выстроил собственную теорию и историю искусства. Идеалы движут художником. Они в большой мере подсознательны. Поэтому у него “муки слова”. Они же настолько будоражат, что как бы сердце лопнет, если их не выразить как-то. А как? – И, о счастье, его осеняет, и он выражает… противоречиями. Нецитируемо!

Замечаете начинающееся сходство с “отпечатком неких идей”, с “Информация же [это эти некие идеи] должна быть не о себе самой, а о чем-то ином, более существенном”? – Нецитируемость! Дело в том, что я её вывел из психологической теории художественности Выготского (противоречия [материальное: частности произведения] вызывают противочувствия [духовное]; противочувствия сталкиваются и рождают возвышение чувств [катарсис, полуподсознательное, духовное явление у читателя, зрителя или слушателя]). Сам Выготский слово “нецитируемость” ни разу не применил. Его теорию художественности все хоть и очень уважают, но практически никто из критиков не использует.

И теперь вы начнёте понимать моё потрясение: единомышленник! В кои веки!! Да ещё и так пишет, будто о само собой разумеющемся.

Но.

Касательно чёрт знает чего это написано! – Вот мне и единомышленник!..

Однако я не унываю. У меня для авангардизма приготовлена клеточка, лишающая его художественности по Выготскому. (Оно, конечно, скандал в приличном обществе. Ну. Вам придётся потерпеть – вы ж просвещаемый.)

Единственное на свете явление, произведение идеологического (не прикладного) искусства, имеет функцию, какую не имеет больше ничто на свете. Это – непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества. (Испытание, как изгибание палки в одну и другую сторону, происходит противоречиями-противочувствиями.) Так авангардизм сплошь и рядом оказывается неискусством потому, что нарушает условие, обозначаемое словом “непринуждённое”. Авангардизм – скандалом – сотворяет принуждение. Мирный обыватель приходит на выставку, а там… (см. тут, читать обе части книги)

Причём в моей истории и теории искусства есть чёткое подразделение в таком неискусстве на авангард и модерн. Авангард – стиль произведения, сотворённого коллективистом, модерн – индивидуалистом (см. тут же и тоже читать обе части).

И пикантность состоит в том, что грань “непринуждённое” нечёткая и иногда нарушается, как это ни парадоксально, из неискусства в сторону искусства. Самый (для осознавшего меня) свежий пример – первое абстрактное произведение Кандинского (см. тут). Его нецитируемый художественный смысл, если посметь его, осознанного, написать словами и кратко: отрицательная аристократически-ницшеанская реакция автора на выход на историческую сцену масс на грани XIX и ХХ веков. А манифест Кандинского, - написанный по поводу этой акварели, получается, раз она первая абстрактная, - свидетельствует, что он очень честный человек и ненавидит ловкачей от искусства – и бездушных, и ухитряющихся зашибать большие деньги за свои профанации, что для честного искусства совсем плохо. И первое его абстрактное произведение вполне, получается, соответствует цитате из Турчина. (Другое дело, что не понятно, как у такого честного все остальные абстрактные произведения произошли: всё ж “сказано” первым.) Так вот “Велосипедное колесо” Дюшана тоже первое в стиле “готовая вещь”, и что если и оно…

Тем более что и он – честный:

“В 1923 Дюшан решил отказаться от занятий искусством.

Дюшан возвращается в Париж в 1923 и объявляет, что оставляет навсегда искусство ради шахмат (объявив, что оно подпало под влияние бизнесменов и, что еще хуже, принято средним классом)” (http://tapirr.narod.ru/art/duchamp/duchamp.htm#обнажённая).

Как тут не ощутить себя – ну как? – ну предпотрясёным… Что если этот Турчин не туфтёр и не зря ТАК разместил свои потрясающие меня слова?..

Остаётся только определить как-то, авангард это или модерн у Дюшана. Я раньше (тут) соглашался, что авангард (порождение коллективиста, возмущённого бесчеловечной Первой мировой войной). Но, оказывается, Дюшан ещё в 1913 году начал мастерить своё “Велосипедное колесо”. А главное, он больше доведен до состояния ненависти не буржуазией (развязавшей войну-продолжение-экономики), а “средним классом”. Правда, не исключено, что это он потом вообще бросил, с позволения сказать, искусство, будучи доведённым “средним классом”, начавшим и им восхищаться. Как факт – “В 1917 году в магазине сантехники в Нью-Йорке Дюшан приобрёл писсуар. Он расписался на нём, поставив свой псевдоним R Mutt , и представил в качестве экспоната на выставке. Это произведение (получившее название Фонтан) стало одним из самых известных у Дюшана. "Я швырнул им в лицо писсуар, и теперь они восхищаются его эстетическим совершенством", - писал он в 1962 г.” (Там же). А до того, в 1913-м, может, его бесило буржуазное делячество, превратившее произведения изобразительного искусства (или околоискусства ловкачей) в род не падающей в цене валюты. И тогда вопрос авангард/модерн остаётся. Или нет? Тут крайности сходятся, как +∞ и -∞?

Цитируемый автор отвергает социологическую мотивацию: ““Готовые вещи” Дюшана – скребок для снега, вешалка для шляп, сушилка для бутылок и велосипедное колесо – были вызовом тому, что он считал напыщенным и пустым традиционным искусством” (Там же).

И так оно, наверно, и есть; вряд ли Дюшан мыслил социологически. Это дело критика (пусть читатель этого критика и возмутится критической натяжкой, - возмутится, не замечая, что подсознательный социологизм и не может-то в сознание художника пробиться: тот бы не художником тогда был).

А возмущение “пустым”…

Для нас, людей обычных, зачастую большая проблема определить, врёт художник или искренен, хочет заработать (на конъюнктуре новизны или, наоборот, на реакции на новизну) или у него сердце лопнуло б, не схватись он за кисть или перо. Так если – из-за упоминавшегося засилья массовости во всём – таких, с чуть не лопающимся сердцем, стало мало, а про Дюшана если поверить, что “он видел насквозь любую фальшь и даже свой собственный талант подвергал свирепому недоверию (которое можно принять за надменность)” (http://azbuka.gif.ru/critics/hamilton-bolshoye-steklo/), то можно даже как-то приблизиться к чувственному пониманию той страсти, какая привела Дюшана к крайностям. Глубоким! С минус-приёмом: отказом от живописи вообще, раз так много кругом привычной живописи бездушной. Смотрите: наличие привычно-бездушной живописи в музеях (1) сталкивается в музее же с отчаянностью своего тут появления готовой вещи (2), и рождается третье, нецитируемое: ярость против привычно-пустой живописи (3).

Но не слишком ли осознавал Дюшан, что хотел сказать?

Если слишком, то что: у него иллюстрация уже готовой мысли? То есть неискусство?

Или такое сложное проведение пусть и уже готовой мысли, а главное – неожиданное ж, наверно, для самого себя, - оно ж вырывается ж во всё-таки искусство. А?

Со мной был случай (самоцитата).

“Умер мой сослуживец, подчиненный. Неожиданно для всех умер. Молодой. Скрывал свою смертельную болезнь. А я его ругал еще так недавно за какую-то провинность... Кто б мог подумать?.. Увлекался эстрадой... Я почувствовал угрызения совести и написал некролог для доски объявлений (а закон Выготского уже был мне знаком, и я его применил), а потом меня еще попросили выступить и над гробом у могилы.

И я столкнул в некрологе и в речи: молодость всего нашего коллектива - с необходимостью хоронить все же нашего сверстника, молодость сотрудника - с его смертью, его жизнерадостность - со смертельной болезнью, нашу нечуткость к нему - с его гордой обреченностью и т. д.

После того, как некролог был вывешен, ко мне подошел близкий товарищ, человек сильного характера, и, скрывая волнение, с трудом произнес: “Прочитал... Я бы хотел, чтоб и на мою смерть некролог писал ты”. А назавтра после похорон я случайно подслушал о себе: “Когда он стал говорить, я вдруг чувствую: что такое?! - слезы у меня из глаз - кап-кап-кап. Что мне было до ** ? Я его и не знала, собственно...”

Впрочем, мне стоило здоровья, пока я написал некролог и речь. Несмотря на знание закона Выготского”.

Что если знание заранее, что хочешь сказать, при включении сильных эмоций стихийно приводит людей в художественное состояние, и они создают-таки произведения художественные, раз те так – по Выготскому – устроены?

Что если произведение прикладного искусства, предназначенного для усиления совершенно определённого, заранее всем известного, например, траурного, чувства способно вырасти до идеологического (то есть, художественного), как только оно отказывается от простого строения ради сложного, состоящего из трёх частей?

Остановимся.

Прикладное: 1) с совершенно всем известным зачем, 2) просто устроенное (или сказание – из одной части, или иносказание – из двух частей [чем и о чём]).

Идеологическое: 1) с никому, даже и авторскому сознанию, полностью неизвестным зачем, 2) сложно устроенное (из двух противочувствий и третьего, результирующего, полуосознаваемого, нецитируемого катарсиса); сложноустроенность автоматически вводит в переживания и автора, даже если зачем известно автору заранее; но вводит – только автора, а не пока не знающую зачем публику; и вводит в переживания потом и публику, если ту озарит насчёт зачем (так что полуосознаваемость оказывается факультативом, если зачем публике пока не известно).

В общем, полагаю, что я так нагрел обстановку вокруг этого дурацкого колеса, что впору полемически вспомнить слова Бенуа: “…так много появилось знаменитостей, непосредственному чувству довольно широкой публики ничего не говорящих, что она часто готова к самому неискреннему восхищению, чтобы не попасть в разряд отсталых провинциалов”.

То бишь меня уже теперь не запишешь в разряд отсталых провинциалов, и хоть “непосредственному чувству” я таки не подвергся, да, но до какого-то искреннего, умственного, что ли, переживания я всё же дошёл.

И всё равно остаётся проблема: с бездушными и халтурщиками.

Они, вместе с Дюшаном, делают нечто сомнительное (относительно несомненного идеологического искусства, искусства выражения и постижения преимущественно подсознательного). Они, вместе с Дюшаном, претендуют на глубину, на ранг именно искусства, идеологического, призванного быть нецитируемым “отпечатком неких идей”.

Надо ж эту общность как-то назвать?!

Я предлагаю, и давно предлагаю, назвать это околоискусством. Уважительно назвать. Строить музеи околоискусства и прикладного искусства. И помещать туда всё, что пока большинством общественного мнения не признано произведением искусства идеологического, выражающего подсознательное.

А вообще…

(Это надо написать именно следом за вышенаписанным.)

После того, как я эту статью кончил, через пару часов я посмотрел короткометражный фильм Балабанова “Трофим” (1995). Посмотрел по совету товарища, который считает мою деятельность (особенно с этим подразделением искусства на прикладное и идеологическое) вредной. Он в качестве упрёка мне посоветовал его смотреть (признался после того, как я сам ему признался, что упрёк понял и принял).

Он прав.

Ну как я смею посягать на бесконечность, чем является каждое произведение искусства?

Что другие посягают и что-то там пишут – речь же не о них, а обо мне. Тем более обо мне, что те в 99,9 процентах случаев считают для себя недопустимым толковать художественное произведение, ибо, в частности, сколько, мол, людей, столько и пониманий (не считая заведомо ошибочных). Речь о том, что каждое понимание взывает к молчанию о понятом, иначе – профанация.

Вот этот мой товарищ…

Раз, очень-очень давно, я его застал в очень уж плохом настроении. Долго он не хотел говорить, в чём дело, но потом раскололся. У его жены на работе, - а она работала врачом в доме ребёнка, - вчера умер младенец. Он несколько дней или недель как родился. Мать от него отказалась. И вот он умер. “И зачем он рождался?” - спросил меня товарищ так, чтоб я ему ответил всерьёз. – Я мало что не знал, что ответить. Я был потрясён его чувствительностью, которой не подозревал. Всё-таки случай, которого он свидетелем не был. Ну жена, родной человек… Была угнетена: у неё, собственно, младенец умер. Не часто в доме ребёнка мрут дети. Может, совсем никогда. И вот. Ей тяжело с непривычки. А они, получается, живут с женой душа в душу. Но всё-таки. Вчера. Чужой. – – Или это образ судьбы каждого из нас. Особенно заметной от краткости судьбы этого младенца. У него ещё и имени не было.

Какая-то вселенского размера безжалостность…

У героя Балабанова имя было – Трофим. Но по этой короткометражке (то есть во всём мире) только проститутка спросила, как его зовут.

Он жил, чтоб жена ему изменила с братом (что и не показано), чтоб он брата зарубил (что тоже почти не показано, просто в трактире половому сказал, облегчил душу – вот мы и узнали), - он жил, чтоб захотеть повеситься, да от тяжести верёвка порвалась, чтоб не порваться, понимай, верёвке государственной (половой в трактире пожалел его, направил в бордель, чтоб полегчало, но и, понимай, донёс в полицию – надо ж поддерживать своё реноме осведомителя). И никому-то он на свете не нужен был, кроме сжалившейся проститутки, которая как человек тоже никому не нужна. Нет. Он был нужен, чтоб составить ту многомиллионную долю ненужных России людей, которые в отдельности цены не имеют из-за огромности страны. И век назад, в 1904 году, и теперь, когда отмечают столетие со дня изобретения кино. И вот заказан римейк одному из первых фильмов, “L’arrivée du train russe” (Прибытие поезда в России). И вот сегодняшняя действительность (привлечение Балабанова к созданию этого римейка и наше, вот, смотрение его) смешивается с действительностью столетней давности. И… Трофима, дважды вставившего своё лицо под объектив, - когда он, ушедши из дома, приехал в Петербург, - (тогда прогнанного оператором), теперь вырезают из ленты. “Нет, это всё не годится. Если вам не трудно, давайте этого самого… отрежем этого мужика. – Оба плана? – Оба плана, конечно. Он, к сожалению, всё перекрывает”. Ещё полицейскому он на секунду понадобился: кулак зачесался – ударил. – Вот и всё назначение Трофима на Земле. Что был, что не был.

Ну. Пересказал. А зачем рассвет и бесконечное небо, когда Трофим уходит из дома? А что, собственно, перекрывает Трофим в кадре: толпу приехавших горожан? Прогресс?

Хорошо, когда удаётся каждое лыко вставить в строку, любому кадру – дать объяснение с точки зрения целого. Настолько любому, что можно и бросить объяснять.

А если нет слов?

Начинать писать, что это – экзистенциализм? (А экзистенциализм, вообще-то, – род демонизма… И какой же тут демонизм, когда так Россию уязвили – вне времени. Всегда, мол, личность была и есть ничто. Демонизм же – превознесение исключительной личности, а на массу – плевать. А тут на массу совсем не плевать. – Опять искать, как +∞ и -∞ сходятся? Опять юлить, про нарушение граней и градаций. – Маразм же.

И не вставить ли сюда же (раз пошла такая пьянка), как меня в интернете одна дама?..

“У меня уже столько надумок было – по части “независимого и вечного центра”, но тут появился на “Ньюлите” некий Соломон Воложин – дурак дураком. И говорит: истина – одна! к ней можно приближаться – или удаляться.

А он и до этого меня как-то... напугал (я что-то своё в нём увидала и испугалась). Знаете, жуть: видишь кучу дури, а по ней твои обороты раскиданы.

В общем-то пугаться, конечно, не надо было. Наоборот – удобно. Как зеркало с увеличением (а такие действительно бывают). Сижу всматриваюсь. Оно не в удовольствие, но думается, что с пользой...”

Так мне и надо?

17 июля 2012 г.

Натания. Израиль.

Впервые опубликовано по адресу

http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number4615/zine_critics4619/publication4644

P.S.

А чего это я рву на себе волосы и каюсь?

У меня ж невольно всё само сказалось о “Трофиме”. Раз я тут отказываю Балабанову в экзистенциализме-эгоизме… Значит, я утверждаю его подсознательный коллективизм. Его так мутит от прогресса и капитализма с их якобы вниманием к личности (к буржуазной личности, эгоистической, приземлённой, суетливой, как пассажиры на железнодорожном вокзале), что он – почти как Дюшан, от ненависти к низменности, в какую впал средний класс – взял готовую вещь (изготовление римейка к столетию кино) и воспел ею неэгоиста, Трофима, настоящую личность (которую его идейный враг, режиссёр предъявляемого, вот, нам римейка, но НЕ Балабанов) не сумел понять как личность и велел вырезать.

А сам Балабанов – наоборот – он с Трофимом связал бесконечное небо, когда тот уходит из села.

Понимай, убил брата Трофим, побуждаемый эгоизмом. Но такой величины эгоизма в себе Трофим не перенёс. И пошёл вешаться.

Ну, а раз Бог не дал ему уйти из жизни… Значит, он, Трофим, нужен новым, неэгоистом.

Традиция требовала не перенести измены жены, и он в полной мере отдал дань этой традиции. Но традиция – враг прогресса, наступавшего в 1904 году, вместе с только что родившимся кино. Теперь, в 1995-м, Балабанову уже ясно, что неограниченный прогресс – это ПЛОХО. И нужен новый традиционализм, антипрогрессный, антикапиталистический, антиэгоистический. И… никому, кроме Балабанова, это не ясно.

Вот он с отчаяния и ведёт себя, как Дюшан. – Вон, что делает с готовой вещью, римейком, славящим прогресс-кино.

Значит, и сам, получается у меня, Дюшан не эгоист, а коллективист, раз так возненавидел массы, подпавшие под влияние строя эгоистов, капитализм, с его пользованием живописи в качестве твёрдой валюты.

И – в порядке исключения – оба оказываются (при всём экстремизме приёма) выражающими своё ПОДСОЗНАНИЕ коллективистов!

Это не Кандинский, возмущённый массами за их низменное, неаристократическое нутро, поднятое на щит истории. Дюшан и Балабанов возмущены аристократами и их эгоизмом, и лишь как этой заразой от аристократов – возмущены массами, отказавшимися от себя для, мол, аристократических идеалов.

И… я, против воли, должен вернуть обоих из неискусства в искусство. С идеалом – соответственно экстремизму от недостижимости идеала – аж в сверхбудущем. То есть – в стиль маньеризма, в веках повторяющегося маньеризма…

13 октября 2012 г.

| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |