С. Воложин

Шагал. Ранние произведения

Художественный смысл

| Акцентно видимая бессмыслица в картине "Смерть" не может не означать наличие невидимого Смысла. |

Пограничье

…за науку настоящую считайте только то, что утвердилось после сомнений и всякого рода испытаний…

Д. И. Менделеев

1. Порыв

Когда умерла моя мать, я позавидовал религиозным: у них же есть надежда встретиться на том свете! Как бы хотелось таким стать. Я несколько месяцев искал возможности соединения науки и религии и не нашёл. А какой роскошный мир - тот! – Пожалел: не дано мне. – И стал воинствующим атеистом. Тем более что началось контрнаступление религии. Мои близкие стали упиваться ею. И жаль стало уже не себя, а тёмных. Деградируют на глазах. И я аж душою понял одну вещь… Шагала, начав читать "Шошу" Башевиса Зингера.

"У нас почти не было мебели. От пола до потолка вдоль стен стояли книги. Игрушек у меня и Мойше, моего брата, совсем не было. Мы играли отцовскими книгами, сломанными перьями, пустыми пузырьками из-под чернил, обрывками бумаги. В большой комнате – ни дивана, ни мягких стульев, ни комода. Только кивот для свитков Торы, длинный стол, скамьи. Здесь по субботам молились. Отец весь день проводил стоя перед кафедрой, смотрел в толстую книгу, что лежала раскрытой на стопке других. Он писал комментарии, пытаясь разобраться в противоречиях, которые один автор находил в работах другого. Невысокий, с рыжей бородой и голубыми глазами, отец всегда курил длинную трубку. С тех самых пор, как я себя помню, вижу отца повторяющим одну фразу: "Это запрещено". Все, что мне хотелось делать, было нарушением. Мне не дозволяли рисовать людей - это нарушало вторую заповедь. Нельзя было пожаловаться на кого-то - это означало злословить. Нельзя подшутить над кем-нибудь - это издевательство. Нельзя сочинить сказку - такое называлось ложью.

По субботам нам не позволяли прикасаться к подсвечникам, монетам и другим интересным для нас вещам. Отец постоянно напоминал нам, что этот мир - юдоль плача, путь к загробной жизни. Человек должен читать Тору, совершать подвиги добродетели. А награды за это следует ожидать на том свете. Он часто говаривал: "Долго ли живет человек? Не успеешь оглядеться вокруг, как все уже кончено. Когда человек грешит, грехи его превращаются в чертей, демонов и прочую нечисть. После смерти они находят тело и волокут его в дикие дебри или в пустыню, куда не приходят ни люди, ни звери…"".

Раввины, по учебнику теории и истории атеизма, после римского изгнания евреев из их страны решили свой народ идеологически ещё больше, чем до того, от чужих закрыть: записали устную Тору. Жесткость исполнения ритуалов возросла. 613 только основных заповедей! Следующее изгнание, из других стран, породило Каббалу. Та ещё больше отрезала от окружающего мира духовных пастырей (и не только их). И – народ превратился в культур-калеку.

Зато этнос выжил как таковой. Без малого 2000 лет в рассеянии! Никто так не смог. Сколько-то ассирийцев в Краснодарском крае осталось… Сколько-то шумеров в Ираке… Цыгане всего каких-то 500 лет кочуют не по своей земле.

Однако стоило ли евреям выживать ценой такого культур-калечения? – Вот какое переживание возникло у меня от чтения первых строчек романа "Шоша" Башевиса Зингера.

"С детства знал я три мертвых языка: древнееврейский, арамейский и идиш (последний некоторые вообще не считают языком), и воспитывался на культуре еврейского Вавилона - на Талмуде. Хедер, где я учился, - это была просто комната, в которой ели и спали, а жена учителя готовила еду".

Ну пусть "я"-повествователь перегибает с идиш. Речь, как становится скоро ясно, о начале ХХ века и Европе. А там и тогда идиш был вполне живым языком. На нём говорили миллионы евреев. Да и во время написания романа, в 1970-е годы, в Северной Америке, идиш, насколько я знаю, являлся живым языком, а не мертвым. Но автору, стороннику просветительского бунта в еврействе, может, надо было для европейской культуры значимое число "три" применить. Вот он и включил идиш в перечисление. Для усиления – в начале романа - впечатления уродливости жизни, в какую загнала религия иудаизма сама себя и приверженный ей народ.

Именно такой угол зрения задает повествователь. Ведь если дышат автоматически, воздух общедоступен и религиозное образование выдвинулось на первое место среди жизненных потребностей, то как спать и есть уже не столь важно?

И какая-то орлиная точка зрения на суету земную у романного "я"-повествователя получилась. Да даже и не на земную, а на какую-то ниже, чем земную. Эти мертвые языки… Этот не язык… Эта школа-столовая-спальня-кухня… - Нечеловеческое существование какое-то!

"Меня не учили ни арифметике, ни географии, истории, физике или химии, но зато нас учили, как поступить с яйцом, если оно снесено в субботу, и как следует совершать жертвоприношение в храме, разрушенном два тысячелетия тому назад".

Абсурд с точки зрения Просвещения. Тем более что пока ж ни слова не говорится о ставших с течением веков невыносимыми внешних притеснениях евреев. – Но никто ж, кажется, никогда и не заставлял евреев не учить тому, чему учили своих детей в так называемом цивилизованном мире, да и в том мире, средневековом, скажем так, из которого цивилизованный мир развился.

"Предки мои поселились в Польше за шесть или семь столетий до моего рождения, однако по-польски я знал лишь несколько слов".

Для самосохранения нации такая мера, конечно, замечательна. Но имеет же какую-то ценность и индивидуальная человеческая жизнь… В предложении-то – противопоставление нации и "я".

Потом окажется, что в остальном романе у персонажей почти нет контактов с неевреями. Однако ж и искусственность такого положения показана – хотя бы вот в цитируемом начале романа.

С авторской точки зрения очевидно: ненормально – жить в Польше и не знать польский. Как могли бы, захоти раввины, учить физике, так могли б учить и польскому.

Есть ведь вокруг каждого написанного предложения целая атмосфера культуры. И ясно ж сколько-то образованному читателю, что, - как просветители других европейских народов в своё время врагом своих народов видели христианство, - так просветитель и гуманист автор главным врагом евреев видит, по крайней мере, в этих первых строках романа, иудаизм.

"Мы жили в Варшаве на Крохмальной улице. Этот район Варшавы можно было бы назвать еврейским гетто, хотя на самом деле евреи той части Польши, которая отошла к России, могли жить где угодно".

Не могли жить, где угодно. Была черта оседлости – восточная граница Украины, Белоруссии и Прибалтики. Но слово "гетто" большинству известно в связи с фашизмом. И написан роман после войны с фашизмом. И составлено предложение так, что впечатление, будто евреи сами не хотят расселяться из варшавского ужасного квартала куда "угодно". И по ассоциации с предыдущим представляется, что это происки раввинов продолжаются.

"Я представлял собой анахронизм во всех отношениях, но не знал этого, как не знал и того, что моя дружба с Шошей, дочерью нашей соседки Баси, - что-то вроде влюбленности".

В книге "Шоша" (издательство "Культура", М., 1991) есть иллюстрация – парочка летит. Офортное повторение знаменитой картины "Над городом" (я даты офорта не знал). А картина - Марка Шагала. Тоже еврея. Кажется, авангардиста (а те ж очень агрессивны всегда против кого-то и чего-то). Вот и кажется, что все ненормальности там у Шагала - след крайнего неприятия еврейской самоизоляции, всё ещё имеющей, мол, место в начале ХХ века в России, крик истошного отрицания извращённости иудаизмом еврейского быта да и вообще мировидения. – Вот и нарисовал Шагал анахронизм - времени, деформацию - пространства, диспластичность – тел. Абсурден сам полёт пары над городом. Уродлив и город и пара.

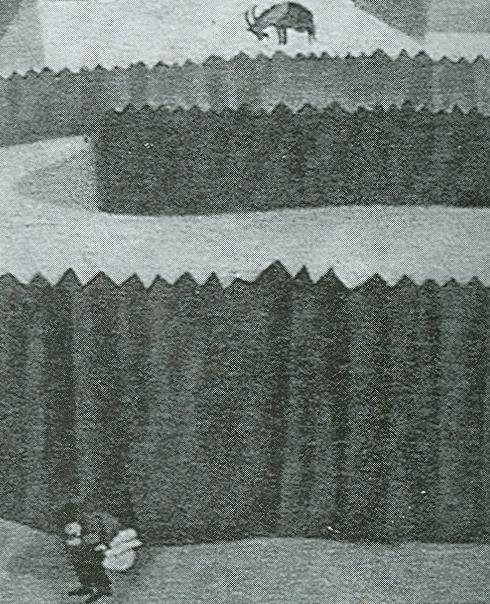

Эти чудовищные заборы. Это мечеобразное заострение на верхнем конце каждой заборной доски. По-детски каждая досточка вырисована. Их (я не поленился посчитать) 139! - Это какую же ярость надо было иметь в душе рисовальщику, чтоб так себя мучить и терпеть?!

Город. О-город. Огораживание… Надо было именно заборы вывести на передний план? Сделать их такими кривыми и глухими? Без ворот. Без калиток. Абсолют какой-то.

Это не сосед от соседа отгородился, а в принципе - евреи от неевреев. Так думается от самого факта, что данным рисунком иллюстрирована книга, первые предложения которой я цитирую.

Этот посреди двора сидящий и испражняющийся взрослый. В цветном варианте художник того хоть под забор посадил. Что: двор, как упомянутая школа-столовая-спальня-кухня?

А эти антиархитектурные сараи-пристройки к домам.

А дома?! – Кажется, что их стены построены криво и косо. Дома хаотично сориентированы друг относительно друга.

Заодно и христианской церкви досталось, кривенькой, с покосившимся крестом.

А люди?! – Карикатуры ж.

Читаем про обычай, как должны одеваться набожные еврейки: локти закрыты, вырез – под горло, платье чтоб не обтягивало и закрывало колени и при сидении, без разреза для широкого шага, цвет – неяркий, обувь с невысоким каблуком, без украшений, особенно блестящих. Легенда, пишут, рассказывает, что в царской России при насильственной ассимиляции евреев с женщин срывали головной убор (а опростоволоситься это стыдно), так стали носить парики.

Со второй страницы романа:

"Хотя Бася и носила парик, она не брила голову, как моя мать, жена реб Менахем-Мендла Грейдингера".

Представляете кошмар? Под париком бритая голова.

И ещё не известно, не парик ли на женщине Шагала. Всем остальным она правилам раввинов удовлетворяет.

Ну а отсутствие бороды у парня? – О, есть целая традиция безбородости религиозных. Особенно – вне Израиля. В частности, в близкой к Витебску Литве. И витебчанин Шагал мог это знать. Но естественнее думать, что просто он против недоосвобождённости евреев от иудаизма выступает.

Есть интерпретация, мол, тут влюбленные преодолевают все препятствия, чтоб соединиться.

Но разве ТАК рисуют почитаемых? – Нос треугольником…

"Влюбляться, любить - это для тех молодых людей, которые позволяют себе курить в субботу, для девушек, которые носят открытые блузки с короткими рукавами".

Понимаете, любовь в европейском понимании это то, что появилось во времена бардов, трубадуров и менезингеров. С тогдашней и тамошней любви, может, на планете началось массовое становление личностей. В начале второго тысячелетия новой эры. Иудаизм же ориентирован на семью. Семья – святое. А не личное одухотворённо-телесное переживание. Культ семьи тоже спас евреев от уничтожения. Но, затянувшись, стал анахронизмом с просветительской точки зрения "я"-повествователя в данном месте романа.

И не о том же ли "кричит" рисунок Шагала? Не против ли художник "любви" по-еврейски?

"А я вот не уверена, должны ли муж и жена подходить друг другу. – говорит "я"-повествовательница из первого в этой книге, называющейся названием романа, прочтённого мною рассказа, рассказа о подходившей друг другу паре, но… жившей одухотворённо-телесно. – Девушки обступали эту парочку, хлопали в ладоши, глаз не сводили. К чему мне врать? Мне он тоже не был противен, но стала невестой, а потом замуж вышла, и уже не до всяких таких глупостей сделалось" (Башевис Зингер. Бендит и Дишка. 1975).

Описывается Зингером дореволюционное время.

Естественно-то - уже и для еврейских девушек – глаз не сводить с красавца Бендита. Но… только для ещё не посватанных. И автор рассказа не зря ни единым словом от себя не участвует в повествовании.

Ну и что, что фабула рассказа – гибель красавцев из-за супружеской измены. Мораль – да - такова: не для евреев сам на любви, чувстве непрочном, основанный брак. И Бог всё видит и воздаёт отступникам. Но выводится-то эта мораль "я"-повествовательницей, пожилой еврейкой, а не от автора дана.

Нет, Башевис Зингер роман-то, - если вернуться к роману, - написал не против иудаизма. Он его написал во имя модернизации иудейской традиции, во имя акцента на семью-любовь по-староевропейски понимаемую. Именно по-старо-, а не по-ново- (с гомиками и тому подобным и с нерожанием детей). Может, Башевис Зингер стал роман писать из-за появившейся в те годы тенденции отрицать Холокост. И потому – такой провидец предстоящего геноцида "я"-повествователь романа, Ареле. И для того таким безнадёжным представлено положение польских евреев в конце 1930-х годов (а спасение от гитлеровской оккупации бегством в СССР нивелировано). И потому, - согласно правилу, что герой умирает, а его идея (верность семье-любви) остаётся, - Шоша умирает, дегенеративная, просто от усталости. (Читатель сам понимает, что большинство погибло НЕ от усталости.) И для того – сама дегенеративность Шоши. Ибо нужна противоестественная любовь Ареле к ней, ненормальной, и женитьба на неспособной родить. И для того уцелевший Ареле, овдовев, больше никогда не женится. – Чтоб естественно у читателя возник катарсис: да здравствует здоровая любовь-верность-до-смерти! Всем смертям и бездетностям назло!! Да будет жизнь! – Этакий хасидизм без религиозности. Еврейский гуманизм.

Для такого общего результата можно было и антииудейской первую главу в "Шоше" сделать. "…так, удар будет сильнее при более широком размахе, но направление размаха противоположно направлению удара" (Мазель http://literra.websib.ru/volsky/text_article.htm?168).

Но художественный редактор книги, Любаров, поддался на дегенеративность Шоши, на сумасшедший сюжетный ход женившегося на ней Ареле. И взял для иллюстрации столь ужасающий вариант произведения Шагала.

Я потом взял что-нибудь почитать о Шагале и наткнулся на такое:

"…строй картины [примитивизм] не нарушают низменные детали, вроде человека, отправляющего естественные надобности (мотив довольно частый у Шагала в те годы)… (Н. Апчинская. Марк Шагал. Портрет художника. М., 1995. С. 49).

Потому, наверно, и частый мотив, что в одной книге иудейских правил есть целая глава "Законы поведения в туалете", а Шагалу вольно было покусывать раввинов и им всё еще приверженный народ. И тогда я понял, что там за закорючка в офорте. Художник усадил испражняющегося посреди двора! А не под забором, как в картине.

Но Апчинская обращает внимание на то, что в картине художник нарисовал себя, летящего вперёд, но смотрящего назад. Значит, подумалось, у Шагала не крик, а крик сквозь самому себе зажатый рот.

Иудейский закон гласит: "Удерживающийся ради того, чтобы не опозориться (пока не найдет подходящего места и т.д.) не нарушает запрета удерживаться". – Ну? Так нельзя было удержаться и добежать до отхожего места? - А в варианте подзаборном, так сказать, другое нарушение правил. Закон гласит: "Если же там, где он находится, есть какая-либо перегородка, он может сесть лицом в любую сторону, лишь бы спиной к перегородке". – Ну? А он сел боком к забору. - В обоих случаях, правда, выполнена установка на открытом месте садиться по направлению север-юг (что это так, видно по кресту христианской церкви и самому её корпусу). Так в этой исполнительности полубунт. Как в правильной тёмной и скромной одежде главных героев. – Все они в какой-то мере иудеи ещё. И сам просветитель. Вон – оглядывается герой. – Не оглядывается ли и автор: "что я творю?!"

Что сделал и Башевис Зингер в романе – даже и антииудейское начало романа кричит, но сквозь сам себе закрытый рот кричит.

Но. Я стал теряться. Бунт. Полубунт…

2. Упёртость

Разбираемый офорт помещён В. А. Ивановым, оформителем, и на форзац книги Шагала "Моя жизнь", М., ЭЛЛИС ЛАК, 1994. Здесь в нём, как оказалось, использован Ивановым не негативный, как Любаровым, а позитивный потенциал примитивизма: детскость – это прекрасно (каким бы объективно гадким детство ни было, его любя вспоминаешь).

В 1915-м, свидетельствуют одни, начал Шагал эту книгу писать (и в России написал три четверти). И наверно начал не от хорошей жизни, а от непризнания. (Другой источник заявляет, что в 1920-м начал. В 1918 друзья издали первую монографию о Шагале. Но друзья ж не в счёт.)

За границей его творчество принимали, а в России нет. Отсталость. Но. Родина ж. И он попробовал ей себя объяснить словами: "я вас люблю". – Не помогло. Пришлось уехать.

Когда мне пришлось расстаться с родиной, я, помнится, сказал утешающим меня, что мне там и куча дерьма на тротуаре (не редкость, кстати) – мила. Но ностальгически я вспоминаю всё-таки, как в той песне "Земля в иллюминаторе", зелёную траву у дома.

То и дело вставляются в текст книги "абсолютные" метки объективной – для российского европочитания - нормы. "…как на фресках Джотто" (С. 6), "кино" (С. 6), "на картинах флорентинских мастеров" (С. 7), "творение Мазаччо или Пьеро дела Франческа" (С. 21), "как на портретах Моралеса" (С. 22), "Рембрандт" (С. 23), "в Париже" (С. 24).

В оцениваемое позитивно попадает подозрительно много безусловно негативного. С. 5: тюрьма, пожар, бедный квартал. С. 6: мёртвый, мертворождённый, халупа, душно, скончался, сумасшедший дом, нищий, страшная вышина. С. 7: туповатые лица, вонь селёдки. С. 8: закоченевшие руки, чучело, отвратительность рассола, грязная, засалённая одежда. С. 9: антисанитария, жалкий доход, надгробие, могила, причитает. И т.д.

Типичное оценивание негативного позитивным: "(Прости, папочка!)" (С. 7). – Это за называние отцовского лица пасхально-благостным и туповатым.

Как шавка, которая облаивает и одновременно виляет хвостом от страха, на КОГО лает.

Не ставить худшую из провинциальностей на своё место (ради веры в прогресс) он не может. Но не любить её тоже не может.

Ну так когда слова, так понятно. Умом. Никакого катарсиса от полной высказанности нет. А в череде мотивов с полной простановкой всех точек над "i", когда создана сентиментальная ностальгическая аура, можно и… Тётя Марьяся – одно страшидло, тётя Реля – чудо наоборот…

"А Тётушки Муся, Гутя, Шая!

Крылатые, как ангелы, они взлетают над базаром, над корзинами ягод, груш и смородины.

Люди глядели и спрашивали:

Кто это летит?" (С. 23)

Раз организованно ребячье счастье от лицезрения паноптикума с двумя определёнными тётями, то оно иррадиирует и на неопределённых ещё трёх. И их абсурдный полёт (да ещё и "как ангелы") – уже не абсурд, а нечто позитивное.

Ещё немного и тут было б то, что называется "не в лоб", что нецитируемо, что можно было б назвать художественностью и осознанием катарсиса, возникшего из-за столкновения переживаний от реальных корзин ягод, груш, смородины и т.п., с одной стороны, и нереального полёта, с другой. И осознание то было б – "счастье".

И, понимай, в картине "Над городом", которую он начал, пишут, в 1914 году, полёт (видимое) не абсурд, а (невидимое) счастье! И права Апчинская со своим привлечением Владимира Соловьёва (об этом – впереди)… И не может быть сомнения, что вещь художественна. И примитив (детскость) должен был намекнуть нам, зрителям любой национальности, знающим что-то про иудаизм и не знающим, слышавшим что-то про Просвещение и не слышавшим, - примитив должен был намекнуть нам другое направление чувствований. И всё, что я написал в первой части, неправильно.

Но я-то лишь в риторических целях, как в жизни оказалось, сказал про кучу дерьма, а реально по траве, а не по нему тоскую.

Я таковский, правда, и не есть произведение искусства…

Но.

Не слишком ли много доброй воли нужно от неоснащённого книгой "Моя жизнь" зрителя, просто принявшегося смотреть на "Над городом"?

А в книге, после пробельной строки, после отрывка о детских страхах и снах как симптомах простудного заболевания – вдруг:

"Плетни и крыши, срубы и заборы и всё, что открывалось дальше, за ними, восхищало меня.

Что именно – вы можете увидеть на моей картине "Над городом". А могу и рассказать.

Цепочка домов и будок, окошки, ворота, куры, заколоченный заводик, церковь, пологий холм (заброшенное кладбище).

Всё как на ладони, если глядеть из чердачного окошка, примостившись на полу.

Я высовывал голову наружу и вдыхал свежий голубой воздух. Мимо проносились птицы" (С. 33 - 34).

Оказывается, в картине выбор точки зрения должен был нам говорить о возвышенном. То есть всё же "в лоб", как давеча "как ангелы", как нынче "восхищало". А не по принципу "нецитируемо – значит, художественно" (абсурд - счастье).

Не рискует Шагал не поставить точку над "i", не применить слова "восхищало". А мог бы и рискнуть. Ведь перед пробельной строкой речь шла о волнующе негативном (снах, предвестиях заболевания). И по контрасту можно было понять, что следующая миниатюра будет о волнующе позитивном.

Или и так мы должны понять, что есть в изображениях такой элемент, как контраст? И если показывают саму такую обыденность, как плетни, крыши, срубы и заборы и т.д. с необычной точки зрения, то это уже есть хорошо. И неважно, какие они сами по себе.

Складна рiч - живопис…

Негативное отношение зрителей именно к картине "Над городом", видно, особенно цепляло Шагала, поскольку он дошёл до конкретного называния её, поскольку принимался неоднократно оправдывать её элементы.

"Если потомкам не хватает доказательств того, что вы правы, - обижается на своих зрителей Шагал, - и я не в ладах со здравым смыслом, послушайте, что ещё рассказывала мама о моих чудаковатых родственниках из Лиозно.

Кто-то из них вздумал однажды прогуляться по городу в одной сорочке.

Ну и что? Разве это страшно?

Только представлю этого санкюлота, и солнечным весельем наполняется душа. Как будто улица Лиозно вдруг превратилась в творение Мазаччо или Пьеро дела Франческа. Я бы и сам пошёл с ним рядом.

Впрочем, я не шучу. Если моё искусство не играло никакой роли в жизни моих родных, то их жизнь и их поступки, напротив, сильно повлияли на моё искусство.

Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом.

Сколько мне, бедному, приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться! И наконец я здесь, лицом к окну, с раскрытым молитвенником в руках, и могу любоваться видом местечка в субботний день.

Синева неба под молитвенный гул казалась гуще. Дома мирно парили в пространстве. И каждый прохожий как на ладони" (С. 20 - 21).

Что из "Над городом" нам тут объяснено? – Что отсутствие здравого смысла в полёте это видимость. А значит она – невидимое: присутствие здравого смысла, приближение к Богу в молитве, пусть пока и через грешное создавание кумира - земную панораму, но всё же в верном направлении идёт товарищ. Необычность приближает к Богу, а не удаляет. Ходить раздетым, смотреть на город сверху вниз – всё это приближение к Богу.

Люди, вроде меня, вокруг Шагала, наверно, увидели богохульство в обсуждаемой картине. Надо же было – наоборот.

Ну или не наоборот, а просто обобщённое позитивное, судя по накапливающейся сумме объяснений и намёков в книге (для чего она, кстати, длинна): воспарение душой к Богу от молитвы и смотрения сверху, от просто залезания на чердак и смотрения сверху, от просто смотрения наверх на базаре…

Воля автора, в общем, ясна: издал неприличный звук картиной и надо загладить впечатление книгой.

Не надо меня укорять, что с 1914 по 1915-й мало времени прошло, чтоб много людей могло картину увидеть и ТАК насолить Шагалу, что он аж оправдательную книгу стал писать.

Перед нами не дневник.

На 172 странице, в конце книги, стоит: "Москва. 1922 г.". А мы знаем из комментария, что в этом году, уезжая навсегда из РСФСР, он увозил только "девять тетрадей, написанных по-русски и содержащих примерно три четверти будущей книги" (С. 180).

Уже на 31-й странице есть слова: "Это уже потом, в советское время…"

Неприличный звук был не только разбираемая картина, а чуть не всё к тому времени его творчество.

Лишь в 1931-м книга была издана. И не на русском. – Видно, и на Западе было достаточно не принимавших такое художество. И стоило её перевести.

Вообще-то про неё написано, что она была иллюстрирована ранними рисунками (Энциклопедический словарь http://www.edic.info/index.php?id=71261). Не офортами (в их числе одним, разбираемым здесь), которые должны были иллюстрировать её, но оказались выпущенными в 23-м году (20 штук) отдельной папкой. А ранними рисунками. Что это за ранние рисунки? (Книга мне не доступна.)

Учиться живописи он стал в 1906 году. Оказался необучаемым. И в 1910 году его м-ученичество кончено, он уехал в Париж.

Московское же издание 1994 года иллюстрировано рисунками с 1910-х по начало 1920-х.

И только 3 рисунка - 1907 года: "Портрет отца" (С. 7), "Свадебный бал" (С. 29) и "Мне нечего делать" (С. 87). – Примитивизм что-то не очень виден. За портрет отца нечего извиняться: "Прости, папочка!". Нечего затевать книгу признаний в любви, на примитивизм опираясь.

И раз уж Шагал папку офортов издал с названием таким же, как уже на три четверти, а может уже и целиком в 23-м году, написанная книга, то, ориентироваться надо на те 15 офортов 1922-1923 годов, что есть в доступной мне московской книге. А они – шаржи. (Впрочем, и в остальных – 10-х годов – рисунках в книге только два: "Портрет сестры" (С. 65) и "Шагал и Белла" (С. 112), - не имеют характер шаржа. В офортах же особенно видна шаржевость в двух автопортретах. В одном схвачено сходство. В другом - геометризированный человек с палитрой имеет перевёрнутую на 180 градусов голову. Перевернешь – портретного сходства нет. Ну раз названо автопортрет, то автопортрет. Действительно с сумасшедшинкой художник. Таким он себя и выгравировал. И себя-то он, по определению, любит, какой он ни есть. Но почему надо знать (если без словесного пояснения из книги), что других – тоже? Из названий? "Бабушка" (С. 8), в смысле – моя, "Дом деда" (С. 19), в смысле – моего, "Столовая" (С. 61), в смысле - наша, "Отец", в смысле – мой? Вообще, что бы ни было – в смысле: имеющее отношение ко мне, ребенку или юноше?

Психологически понять можно. Какое сердце не умилится, увидев изображённым нечто близкое себе, родное. Когда Марк, влюблённый в свою Беллу, гулял с нею по городу, он наверно же как бы витающими в небе себя с нею чувствовал. И вспоминал потом это переживание от одного вида знакомых домов и заборов, где такое переживание случилось. Но почему изображённое в виде шаржа на дома, заборы, на себя и на неё это должно трогать кого-то, кроме него и неё?

Естественно думать, что даже когда его заносило насмехаться над захолустностью или иудаизмом, он, как и Башевис Зингер, просто не доходил до сатиры (родное всё же). И, наткнувшись на полное неприятие уже смягчённого, дошёл до словесных объяснений его.

Полурадикальность из-за своей половинчатости не только поддавалась словесному ублаготворению, но и требовалась.

И я уже понимаю, что зря написал про антииудаизм, мол, Шагала. Судя по книге "Моя жизнь", в семье он рос достаточно либеральной. Учился иудаизму мало и плохо и у плохих учителей. Допечь его они могли не больше, чем учёба в школе общеобразовательной, где он в первом же классе остался на второй год. Мог он и не знать про законы поведения в туалете.

"Еще водилась за нами привычка по... вечером у крылечка.

Простите за грубость! Впрочем, невелика и грубость.

Это так понятно: темно, луна, страшно отойти от дома, ноги не слушаются.

А наутро отец ругал нас, детей, за свинство" (С. 27).

За свинство, а не за нарушение религиозных предписаний.

В самом деле. В офорте ж прямая, мысленно проведённая через носки усевшегося "не перпендикулярна" плоскости картины, строго "параллельно" которой нарисованы стены церкви. Следовательно, никакой ехидной исполненности специального пункта закона об ориентировке по странам света при отправлении нужды нет. Да и рассуждения о скромности одежды, возможном парике у Неё и бритости Его притянуты.

3. Прорыв

Хоть верить книге Шагала нельзя: она не для исповеди задумана, - но кое-чему всё же можно. Его почитать – он сызмальства имел буйную фантазию, при рисовании ей не отказывал и в самовыражении оставался всегда одинаковым по большому счёту. Тем не менее, судя по книге всё же, мировоззрение у него менялось. Первый раз – во сколько-то лет после тринадцати, когда он решил перестать быть паинькой: "Молиться по утрам и вечерам, и вообще сопровождать молитвой каждый шаг и каждый проглоченный кусок…" (С. 50). Второй раз, когда очаровался и разочаровался даже в мистическом символисте Врубеле. Тот пробыл в психиатрической лечебнице с 1902 по 1910, до смерти. В 1910-м Шагал уже уехал в Париж. И по книге ясно только, что до того Шагалу приснился символический сон о гибели Врубеля. И тот во сне и самый уважаемый, и всё ж тоже, - как другие художники, мирискусники, понимай, - в клетке, не в пример Шагалу. Врубель освободился, уплыв в море, в сумасшествие и смерть, а Шагалу, на берегу, предстоит… понимай, пойти иным путём (С. 85-86) Третье мировоззренческое изменение пришло с революциями. Аж почти забросил он художество ради организаторской деятельности. "Весь день в бегах. На подхвате - жена" (С. 137). А четвёртое: "…мы… висим в воздухе, всем нам не хватает опоры…" (С. 172).

Первый перелом ознаменовался решением стать художником и пробами учиться – в Витебске и Петербурге. Второй – курсом на Париж. Третий – РСФСР. Четвертый – опять курсом на Париж.

Так мне думается, что у непритворного человека стиль рисования связан с мировоззрением. И перемещения Шагала в пространстве и их цель хорошо и объективно подтверждают эту мысль

Что, в общем, выразил художник своим ранним творчеством? – Огромный исторический факт – духовное пограничье эпох в начале ХХ столетия, а наверно, и сейчас продолжающееся. Техника потребовала образованности миллионов. Раньше грамотным было меньшинство. Изобретение печатного станка создало предпосылки массовой грамотности. Изобретение парового и внутреннего сгорания двигателей к ней подвело. Изобретение электричества её запустило. Пошёл, всё ускоряясь, процесс Просвещения, более широкий, чем то, что подразумевалось под этим понятием в искусстве XVIII века. И люди стали психически не поспевать за скоростью изменений. Многие стали чувствовать себя маргиналами: неприспособившиеся крестьяне в городах, люмпены среди безработных рабочих, юноши во взрослой жизни. Одним из течений был отход евреев от иудаизма.

Придя в Витебское городское четырёхклассное училище, Шагал открыл, что миров больше, чем один. Что-то подобное случилось и высочайших сферах духа, в искусстве, в философии, в науке, в физике, математике. И наиболее комфортно человек странного состояния чувствовал себя в искусстве. Что Шагал почуял, про научные революции ни сном, ни духом не ведая. И принялся самоутверждаться, сохраняя некую инфантильность.

Сначала он её подавлял.

Его первые рисунки мне недоступны. Если всё же впрямую поверить его книге самооправданий, то по черчению он был первый в классе. "Ну, а на рисовании мне не хватало только трона. Я был в центре внимания, мной восхищались, меня ставили в пример" (С. 53). В пятом классе (в котором как он мог быть, если школа – четырёхклассная?) он по примеру одного ученика перерисовал картинки из "Нивы" и повесил их дома на стенку. И раз пришедший в гости приятель, глядя на них, воскликнул: "Слушай, да ты настоящий художник!" (С. 56). – Не могло это быть что-то уродливое, как более поздние шаржи на родственников и знакомых, чья неприязнь к такой продукции и породила его книгу оправданий.

Учиться живописи он стал с 1906 года, а самый ранний доступный мне рисунок, - 1907-го, "Портрет отца", -

здорово передаёт ограниченность и злость родителя (наверно за то, что сын занимается непотребством). Получилось. И только правая рука у изображённого какая-то усохшая. Чего не могло быть у грузчика и не могло просматриваться сквозь рукав пиджака, если б даже какое-то повреждение было. На фотографии отца, во всяком случае, ничего не видно.

Менее широким, чем левый, не мог быть правый рукав пиджака. Не заметить это на готовом рисунке было невозможно. Значит, надо было уничтожить его как брак, если исправить (тушь, сепия) невозможно. А раз не уничтожено и не исправлено, то специально сделано. Если б знать, что у отца действительно что-то было с правой рукой, это неопровержимо б доказывало, что перед нами примитив с принципом исполнения: "рисую, что знаю", а не то, "что вижу".

Ещё один, набросок, "Свадебный бал", датирован 1907-1908 годами.

Бумага, свинцовый карандаш. Он легко удаляется мякишем хлеба, пемзой, ластиком. Но никакие ошибки не поправлены. Перспектива досок на полу с краями стола явно согласована и выдержана. Но тогда виднее, что она нарушена в стуле. Линий стыка потолка со стеной слева аж две. Нижняя явно неверная. Но не стёрта. Какой-то ужасный стул на втором плане. То же – с ногами и руками танцующих. И т.д. – Художник рисовал настроение – разгул. Правильность рисунка была б вредна. А примитивизм – хорош. Для снисходительной усмешки автора, считающего себя выше этой публики.

Впрочем, подтрунивает он и над собой. - "Мне нечего делать". 1907. Бумага, тушь.

Знал, что тушь не сотрёшь. Что ни одной неточной или лишней линии нельзя сделать. А тем не менее – взял её. Нечаянно (?) правую от нас спинку кровати, нарисовав выпавшей из перспективы. И хоть и шутливо назвал, но достаточно серьёзно подписал: "Шагалъ 1907". – Он, аутсайдер, не смотря ни на что (плохие отзывы учителей, плохая продаваемость продукции, нищета), - человек "из другого мира" (С. 56), высшего.

И вот он входит в этот высший мир. В высочайший. В символизм, вслед за Врубелем. Не рисунки на бумаге, а картину на холсте маслом пишет. "Смерть". 1908 год.

Тут - душераздирающий крик автора. Не этой орущей женщины, вдруг побежавшей прочь от трупа. Чего она после ночи сидения перед покойником вдруг снялась? Бессмыслица? - Это художник вспоминает, что она делала, когда ещё только агония началась. Спасите, мол. Перед нами искажение времени, причинности.

Возле покойника всю ночь НИКОГО не было! Ни до кого нет дела с этой смертью. Вон, эта женщина убегает. Вслед за каким-то мужчиной. Так эти, может, от ужаса смерти бегут. А скрипачу-то и особенно дворнику, подметающему мостовую поутру, совсем всё пофигу. Как домам. Даже окон не открыли. И маленькие, диспропорционально нарисованные. Потому и маленькие, что абсурд. А люди потому диспропорционально большие, что слишком собою заняты, что тоже абсурд. Только горшок с цветами проявил чуткость: падает по направлению к покойнику. Да эта великая природа, это кричаще жёлтое небо рассветное, этот небывало ровный тон зари. Это её светом осветилось лицо умершего. Кощунство дворника и скрипача кричит в представлении художника. Кричит абсурдом, что дворник же сейчас зацепит метлою труп. Кричит абсурдом залезания скрипача аж на крышу. Шагал кричит самым контрастом зари с теменью. Он не может принять смерть. Не хочет её принять. Как все люди тут. Не мо-жет. Не хочет.

И раз такова сила эмоции, то это не случайно. Раз есть ТАКОЕ "нет", то есть ОГО КАКОЕ "да". Значит, есть что-то в самом устройстве вещей, в этой сострадающей Природе в виде неба, в мире – есть что-то лучшее, наступящее когда-то. Эта акцентно видимая бессмыслица не может не означать наличие невидимого Смысла!

И никакого интереса зрителю, что тут какая-то нелепая смесь иудаизма с его нарушениями.

Покойник на земле и со свечами (по правилам), но не в комнате с открытыми окнами (против правил). Нет дежурящих (против правил), но все посторонние заняты собою (по правилам).

Да какая разница, иудаизм тут или нет.

Тут символизм: через страшное настоящее - к чаемому сверхбудущему, категории шире, чем любая религиозность.

Нет, можно бы помыслить, что зрительское озарение о "да" слито с изображением: дух-де слит с материей. Уже. Сейчас. Как скрыто-явленное желание автора. Как предмет деятельной заботы о святой телесности, характерной именно для иудаизма. Не христианства. (Почему и сделал Бог Христа евреем по рождению: проще, так сказать, для слияния святого духа со святым телом. - См. Вл. Соловьёв. "Еврейство и христианский вопрос" http://www.krotov.info/library/18_s/solovyov/evreistv.html). И потому иудей – не сверхисторический, не исторический, а настоящий оптимист. Например, 20-й уж век как ничтоже сумняшеся уверенно просит Господа, чтоб Он восстановил Храм скоро, очень скоро. Или, например, рисует, являя скрытое. – В общем, можно, как Апчинская (С. 185), помыслить, что Шагал "сумел стать художником [а картину "Смерть" допустимо счесть стартом] не вне, а внутри национальной религиозной традиции, как бы преодолев изнутри её иконоборчество": "никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли" (Исх. 20:4).

Но надо было органически впитать в себя описанный религиозный настоящий оптимизм. А семья Шагалов мало что была изрядно отпавшей от традиции. Он сам был ещё более освобождённым - и внешне и внутренне. Особенно в Петербурге оказавшись.

Вот и чувствуется в картине символистский, сверхисторический, а не настоящий (в смысле настоящее время, не прошедшее, не будущее) оптимизм. Он, пожалуй, ближе к современному христианству, в котором к спасению дан путь, крестный, долгий, на какой не нацеливал иудаизм.

Другое дело, что Шагал, мне кажется, картину написал и испугался. И не столько врубелевского жизненного примера – сумасшествия. А заангажированности испугался. Как бы идейности. Российской неискоренимой тяги к идейности. Духовности.

Собственно и иудаизм он где-то таким же понимал.

На самом-то деле в иудаизме дух и тело слиты, как я уже указал. Соловьёв это назвал религиозным материализмом. Святая телесность иудея…

А какая у этого отщепенца Шагала святая телесность? Была б у него святая телесность, ему б в голову не пришло, что это нудно – "сопровождать молитвой каждый шаг". И иудаизм потому для этого дитяти природы тоже был идейным, ненужным довеском к каждому шагу.

В общем, его потянуло со сверхнеба, что из "Смерти", пониже. Как из Средневековья - в эпоху Возрождения

А тогда как спускались? Для Мадонны выбирал художник совершенно конкретную девушку - чтоб позировала. И изображал её с превеликой точностью. Иллюзорность реальности доводили до того, что мазков на холсте нельзя было заметить.

Шагал поступил в чём-то так же. Написал в следующем году, 1909-м, картину под названием аж "Святое семейство". Там схвачена индивидуальность черт лица какой-то женщины и какого-то мужчины. Женщины-модницы тогда носили трудоёмкие причёски. Так у Шагала, наоборот, какая-то плебейка – причёска ну никакая. У мужчины неаккуратные усы. И, чистый фат, воздушный поцелуй шлёт своей половине. Совершенное противоречие натуры названию. А надо ж и отличаться от Возрождения. – Пожалуйста: вместо иллюзорности - примитивизм. Но не тот, как бы стесняющийся себя, проскальзывающий кое-где. А самодостаточный. Обильный.

Художник демонстрирует едва ли не больше прием, чем объект изображения. Безрельефные голые руки и грудь, без пальцев босая нога – ласт какой-то, то же у младенца, неравномерно цвета кожа, геометризированы складки сорочки… – Не перечесть. И кругом линии обводки контуров предметов. Уже у Сезанна можно это найти.

Что-то подобное могло доходить до Шагала в России.

И не станем разбирать, что это могло значить у Сезанна, но Шагал это понимал, наверно, как некий акцентированный материализм, вещность, что было нужно ему в безрельефности тел его картины. Или некую простонародность. И уж во всяком случае, не нечто внешнее, вошедшее или – в надежде – войдущее в моду, чем одним можно привлечь внимание.

Потому можно на сколько-то поверить его словам, написанным через десяток лет:

"Не скрою: в его [знаменитого Бакста, одного из своих учителей в Петербурге] искусстве было что-то чуждое мне.

Возможно, дело не в нём самом, а во всём художественном течении "Мир искусства", к которому он принадлежал и в котором царили стилизация, эстетизм, светскость и манерность; для художников этого круга революционеры современного искусства – Сезанн, Мане, Моне, Матисс и другие – были всего лишь изобретателями преходящей моды" (С. 90).

А что Шагал написал этот холст в пику "Смерти" видно ещё и по тому субъекту, которого он поместил в детскую кровать-качалку – Смерть с косой. Махонькую. Нет уже у него символистского мистического страха смерти, негативизма к ней, следовательно, позитива к бессмертию тоже нет. Значит, есть тяга к обыденному.

Шагал человек несколько детский и не мог в 1909 году дать отчёт самому себе, куда его тянет. Но тянуло его туда же, куда и французов:

"На рубеже XIX – XX столетий… медленно и трудно проклёвывалась потребность стряхнуть ущербные чары… упадка и сердечной смуты, весьма распространённые в Франции предшествующих двух-трёх десятилетий. Исподволь зрело желание преодолеть брезгливую неприязнь ко всему обыденно-заземлённому… " (С. Великовский. Умозрение и словесность. Очерки французской культуры. М., 1999. С. 410).

Четвёртый десяток лет, как во Франции уже не было революций. Бунтарский дух мелкой буржуазии понемногу иссяк. В конце-концов демократия какая-никакая возобладала. В России в гораздо убыстрённом темпе было как бы то же. Тем паче для тех, - как Шагал, судя по его книге, - кто революцию 1905 года почти не заметил. В Петербурге выживать научился. – Стоило воспеть простую радость жизни. Детскую радость. По-детски! И чуть не на, может, философской глубине. "Святое семейство"… - Грандиозно-обывательское.

И не "в лоб". – Истинное произведение искусства, а вовсе не авангард, действующий "в лоб", про который психологическая наука ещё не определила, эстетическое ли переживание вызывает он. Не авангард, бегущий впереди паровоза социальной революции, недовольный её скоростью, и потому воздействующий уже не непосредственно и непринуждённо, как искусство, а непосредственно и принуждающее, как сама жизнь (Атанас Натев).

Так вот хоть выражаемое такого искусства было не революция, зато в способе выражения была революция. И в этом смысле можно согласиться с Шагалом (если в Париже было преимущественно то же):

"…непреодолимо было расстояние, отделявшее до 1914 года французскую живопись от искусства других стран" (С. 101).

Так он, однако, писал спустя много лет. А пока его тянуло в Париж неосознанно, как до того из Витебска в Петербург.

Для художественности вообще полезно, чтоб художник кое-что недопонимал.

Но и учуять что-то необходимо. В Париже - что Россия, Витебск, еврейство – народ – есть вдохновляющая сила для него теперь.

Так, в принципе, и возник мотив движения вперёд с головой, повёрнутой назад.

Именно в принципе. Потому что тут я перескочу через пребывание Шагала в Париже и мировую войну (по касательной его миновавшую) на возврат в Россию (где какая-то чужая война эта его и застала). И из-за перескока не смогу удовлетворительно объяснить картину, графический повтор которой меня, в общем не понимающего Шагала, потряс, будучи увязан с началом романа "Шоша".

В чём-то можно доверять житейскому факту, приведенному в книге "Моя жизнь":

"Я собирался съездить месяца на три: на свадьбу сестры и чтобы увидеть ЕЁ.

Мой четвертый [?] и последний [?] роман почти выветрился за четыре года жизни за границей! [Непонятно, почему восклицательный знак. Вспоминается, что подлинник рукописи книги пропал, что к нам книга дошла в переводе перевода, что писал Шагал не очень грамотно и доверял себя править, в первую очередь – жене, о которой тут как раз речь] В Париже осталась только связка писем.

Ещё год – и всё, скорее всего, было бы кончено" (С. 113-115).

Ну конечно, любовь разгорелась, как от подброшенного хвороста потухавший костер.

Оттого, наверно, такой голубой город.

Но это – против принципа говорить не "в лоб".

Если Шагал доверял (допустим, не врёт тон его книги, и Париж его разбаловал), что квалифицированный зритель привычно подумает, что перед ним нечто обратное видимому глазом, то… Видя болванские лица, захолустный городок, козу, испражняющегося, сам полёт и его неуклюжесть, он сообразит, что художник, например, "выражает простейшие инстинкты и неотрефлексированные представления" (А. С. Мигунов) как идеал. Ведь опрощение было (а может, и до сих пор есть) квинтэссенция жизни масс, всё более весомых в обществе и чьи интересы всё больше выражать стало искусство. Настоящее искусство, т.е. с катарсисом (возвышением инстинктов до ранга идеала).

Представьте себе человека, в 27 лет ещё не познавшего женщину (если поверить его книге), и вот перед ним – невеста. И представьте зрителя картины "Над городом", представившего такое. – Каков должен быть накал эмоции? И рождена она зрителем в смотрении на противоположности, в сшибке примитива с голубизной города, абсурдности полёта со всё же полётом, скромности одежд с бесстыдством держания "им" "её" за грудь на виду.

А поворот персонажем головы назад "в лоб" добавит, что тут умыкание невесты из её семьи, и жених просто смотрит, не гонятся ли. – Тема лубочной картинки. И тёмному народу должно быть волнующе понятно. А образованному – зрящему вещь в стиле примитивизма – понятно тоже и волнует.

Для кого в искусстве интересен прежде всего сам художник, а не его художество, - совсем лафа. Он прочтёт, что родители невесты, владельцы ювелирных магазинов, были против такого неравного брака – с сыном рабочего (живописец не профессия, баловство, на жизнь не заработаешь). Да ещё фото этой пары доступно такому зрителю. И он видит черты сходства персонажей картины с оригиналами. – Замечательно! Это любовь – на картине.

На Западе приятие такого творчества получалось лучше, ввиду аутизма, в который вводит сбивающее с толку изображение. Зритель спровоцирован не вести диалог с художником, а думать себе, что угодно. Что ЕМУ угодно. Возможно, работает и другое: всепронизывающий тамошний индивидуализм и терпимость, презумпция частного интереса и внешней, холодной внутренне, вежливости. Сопереживания от общения с произведением не происходит, а художнику и не вполне требуется. Маргиналу ж важен процесс творчества, а не результат. Судя по книге, Шагалу не столь важно, как его в Париже и Берлине принимала широкая публика. Просто ничего не написано об этом, строго говоря. (Правда, не видно и как он вообще общался в Париже, не зная французского.) – Просто человек попал, считаем, в рай, живёт в нереальном мире, и в итоге всё, естественно, хорошо. Инфантильность самоутвердилась. А может, мир и вполне реален. В нём утвердилось квазиэстетическое отношение к быту. Пошёл, скажем, в кафе – там всё на высоте. Живёшь – красиво. На стенах картины висят. Подлинники. – Культура. (Мол. И невдомёк, что это цивилизация, а не культура.)

В России же Шагал, опять, обнаружил непонимание. Со стороны изображаемых - даже обиду.

Понятно, что он начал писать объяснение, и – с перебором: что кривые, так это, мол, любя.

"Дядя боится подавать мне руку. Говорят, я художник. [Значит, дело было, как минимум, после возвращения из Петербурга, а может, и Парижа]

Вдруг вздумаю его нарисовать?

Господь не велит. Грех.

Другой мой дядя, Зюся, парикмахер, один на всё Лиозно. Он мог бы работать и в Париже. [Ну писалось это после Парижа. Но, может, и описываемое было тоже после Парижа? Очень уж осведомлён автор.] Усики, манеры, взгляд. Но он жил в Лиозно. Был там единственной звездой. Звезда красовалась над окном и над дверями его заведения. На вывеске – человек с салфеткой на шее и намыленной щекой, рядом другой – с бритвой, вот-вот его зарежет.

Дядя стриг и брил меня безжалостно и любовно и гордился мною (один из всей родни!) перед соседями и даже перед Господом, не обошедшим благостью и наше захолустье.

Когда я написал его портрет и подарил ему, он взглянул на холст, потом в зеркало, подумал и сказал:

"Нет уж, оставь себе!"

Да простит мне Господь, если в эти строки я не смог вложить всю щемящую любовь, которую питаю ко всем людям на свете" (С. 24-25).

Написано впечатляюще.

И читая это место, я впервые заподозрил: вдруг и кистью Шагал выражал не то, что мы видим глазами на его живописных и графических работах.

Да позволено будет мне предаться последействию искусства… "щемящую" и "любовь" это противоречивые элементы. Они вызывают противочувствия, и их столкновение в душе даёт не жалость, не любовь, а что-то третье.

И словам Шагала по-прежнему нельзя верить. Здесь – "в лоб". "Всем людям на свете" это у него риторика. Он аристократизма не любил, например. Даже народолюбивого. Не даром удержал его холодный взгляд символиста Блока от демонстрации своих, недоучки, стихов. И сужать "щемящую любовь" до "всех евреев на свете" (к чему склонны, наверно, некоторые евреи) – тоже неверно. – Третье от противочувствий, катарсис, скорее всего, - если осознать это переживание, - самодостаточность маргиналов: художников и зарисовываемых.

А последних – большинство.

Вот так и появилось "всем людям на свете".

И когда победила вторая в 1917 году революция, - а поначалу это было торжество локализма: "благой самоуничижительный панрегионализм и воинственная абсолютная местечковость" (Громыко), "Существовало летом 1918 года по крайней мере 30 [советских] „правительств"" (Пайпс), - то Шагал впал в великообывательское очарование:

"Каждого, кто изъявлял желание у меня работать [его нарком образования Луначарский комиссаром в Витебск назначил], я тотчас великодушно зачислял в преподаватели, считая полезным, чтобы в школе были представлены самые разные художественные направления" (С. 140).

(И тут, впрочем, лукавит. Потому что супрематизм, Малевича, он не признавал.)

Если можно верить дате (1917 г.) одного из графических повторений картины "Над городом", воодушевлённому чем-то общественно высоким, Шагалу аж захотелось убрать болванское выражение лиц у своих персонажей, страшность заборов и испражняющегося убрать.

Но фазы революции менялись. Отношение к Шагалу, в общем, не улучшалось. Стиль его менялся не очень. И его опять потянуло в Париж. При насущности прежней роли родины. И повернутость лица его персонажа не в сторону движения принабрала значимости. А от ставших страшными лиц персонажей, от усаживания испражняющегося в центр двора, от подчёркнутой захолустности и т.д. художественный смысл новой гравюры, 1923 года, приобрел оттенок высокомерия, аналогичного тому, в какое периодически впадают все народолюбивые просветители, когда история к ним поворачивается спиной.

Ирония судьбы к, по сути, опростителю Шагалу в том, что он всё-таки стал элитарным художником, непонятным большинству. И презиравшие это большинство за мещанство сверхчеловеки и суперэгоисты сюрреалисты (на словах выступавшие даже за коммунизм, некоторые, выражавшие себя неожиданностями разными в своих произведениях), приняли его за своего и позвали в свою группу. Он отказался, естественно. Но ведь вот даже какие эстетически продвинутые, казалось бы, люди – и те его не поняли, выходит.

Я даже признание после войны немецкими экспрессионистами своим предтечей Шагала считаю непониманием Шагала. Те ж – авангардисты. Выражают свои эмоции настолько "в лоб", что уже переходят за границу, отделяющую непосредственно и непринуждённо воздействующее искусство от жизни, воздействующей непосредственно и принуждающе.

Приём у них – да – простой: заразить эмоцией, а не создать противочувствия, порождающие катарсис. Но у Шагала-то сам катарсис – опрощение, а не путь к нему. Экспрессионисты леваки и революционеры по идеалу, а идеал Шагала – обывательская обыденность.

В общем, нельзя верить своим чувствам, охватившим вас при первом общении с художественным произведением. Есть не только действие искусства, но и его последействие. И второе может прийти в противоречие с первым и быть более верным.

Июнь – июль 2007 г.

Натания. Израиль.

Впервые опубликовано двумя частями по адресу

http://topos.ru/article/5687 и http://topos.ru/article/5688

| На главную страницу сайта | Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |