С. Воложин

Мандельштам. Путешествие в Армению

Художественный ли смысл

|

В биологии Мандельштам разобрался, а в новой живописи – нет. |

Подгонка Мандельштама

Попробую-ка я начать с подгонки. Вдруг потом выверну на беспристрастность?

Подгонка будет осознавания художественного смысла “Путешествия в Армению” (1931-1932) Мандельштама к открытой мною ранее (см. тут) такой изменчивости идеала Мандельштама: сперва он был барочный по типу, потом – ницшеанский и в конце жизни – опять барочный. Последний период начинался после стихового молчания (1925-1930). Если отступить мне от себя (что художественный смысл нецитируем), то стиховой квинтэссенцией барокко Мандельштама является не вошедший в стихотворение стих:

|

Мне всё равно, когда и где существовать! |

Итак, первое предложение (оно, обычно бывает характерным для художественного смысла).

"На острове Севане, который отличается двумя достойнейшими архитектурными памятниками VII века, а также землянками недавно вымерших вшивых отшельников, густо заросшими крапивой и чертополохом и не более страшными, чем запущенные дачные погреба, я прожил месяц, наслаждаясь стоянием озерной воды на высоте четырех тысяч футов и приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц, разбросанных на манер цветника посреди омоложенных ремонтом монастырских общежитий”.

Что достойны архитектурные памятники – естественно. Но с ними уравнены землянки, да ещё и чьи? Вшивых отшельников! Да, собственно, и такая фигня, как дачные погреба, тоже сюда же подравнены! – Парадокс. То же самое с уравниванием гробниц с цветником.

А что такое монастырское общежитие? Монахи ж, каждый, в отдельной келье живёт. – Оказалось, не обязательно. В особном монастыре – только кельи свои, а храм и духовник – общие. А в общежительном – общее имущество, хозяйство, одинаковая одежда, пища, всё – общее, ничего своего. "Существуют как комнаты с двумя или тремя кроватями, так и с восемью или десятью” (http://athos.ru/articles-archive/monach.html). – В общем, аховая жизнь. А тоже как-то с цветником соотносится.

Первое предложение представляется вполне себе рождённым идеалом: “Мне все равно, когда и где существовать!”.

А последнее?

Оно слишком короткое. Берём чуть больше:

"Легок сон на кочевьях. Тело, измученное пространством, теплеет, выпрямляется, припоминает длину пути. Хребтовые тропы бегут мурашами по позвоночнику. Бархатные луга отягощают и щекочут веки. Пролежни оврагов вхрамываются в бока.

Сон мурует тебя, замуровывает... Последняя мысль: нужно объехать какую-то гряду...”.

Что тут не что-то буддистское, бесчувственное, говорит резкость составляющих (подчёркиваю резкое): "измученное” - “теплеет, выпрямляется”, "Хребтовые” - “мурашами”, "Пролежни” - “оврагов”, "замуровывает” - “сон”.

Совпадает с соединением несоединимого, идеалом барокко.

Следуя критерию научности по Гуковскаму, надо проверить идею барочности на каком-либо другом элементе. Например, зачем в текст введён Кузин?

"Мандельштам писал о Кузине: “Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внёс в литературу период т. н. “зрелого Мандельштама””… Мы раздирали идеалистические системы на тончайшие материальные волоконца и вместе смеялись над наивными, грубо-идеалистическими пузырями вульгарного материализма” (Википедия).

Человек этот, Кузин, феноменальный, "которого я [Мандельштам, притворяющийся революционером, кем он когда-то и был] мог и имел время убеждать, что в революции есть и <энтелехия>, и виталистическое буйство, и роскошь живой природы” (Там же). Кузин сторонник революционных идей, что эволюция происходит от активности.

А что такое абстракция “активность” как не ипостась “Мне все равно, когда и где существовать!”? Ведь и превращение одноклеточного в многоклеточное происходит из-за активности. Значит, и одноклеточное – велико!

Мандельштаму было ясно, что жизнь в СССР идёт ошибочно из-за догматизма. Образом чего для него стал дарвинизм, "теоретический свинарник… считающий, что всё в природе движется чистым свинством, борьбой за существование и размножение”, - как написал Кузину теоретик Любищев.

"Итак, Б.C. [Кузина звали Борис Сергеевич]…

… Я сочинял сравнения для вашей характеристики и все глубже вживался в вашу антидарвинистическую сущность, я изучал живую речь ваших длинных, нескладных рук, созданных для рукопожатия в минуту опасности и горячо протестовавших на ходу против естественного отбора”.

Это выглядит, как абрактабра. Но.

Длинные, нескладные руки – это как бы плохие признаки, мешающие приспособлению, и организм должен умереть, по дарвинизму, не сумев приспособиться. В том – естественный отбор – смерть. Царствует случайность. Она приведёт к складному, ловкому. Остальные отомрут. А по так называемому номогенезу – иначе. Царствует закономерность. Активность даже и не может пробиться никуда, кроме ограниченного числа путей и направлений эволюции. А Ламарк – между ними. Не смерть неприспособленного, а прижизненное приспособление движет эволюцию. И Кузин – ламаркист.

У Кузина явное не то, что принято большинством в биологии. Это ассоциировалось с приятием большинством сталинизма и не нравилось Мандельштаму.

Выражается номогенез так у Мандельштама:

"Среда для организма -- приглашающая сила. Не столько оболочка, сколько вызов.

Когда дирижер вытягавает палочкой тему из оркестра, он не является физической причиной звука. Звучание уже дано в партитуре симфонии, в спонтанном сговоре исполнителей, в многолюдстве зала и в устройстве музыкальных орудий”.

Но это ж не барокко, не соединение несоединимого (то есть середина), а вполне себе полюс, - скажете. – Так вот вам уход от номогенеза, тут же:

"В зоологическом музее:

Кап... кап... кап...

-- кот наплакал эмпирического опыта.

Да заверните же, наконец, кран!

Довольно!

Я заключил перемирие с Дарвином и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом. Если бы они обедали вместе, с ними сам-третий сидел бы мистер Пикквик. Нельзя не плениться добродушием Дарвина. Он непреднамеренный юморист. Ему присущ (сопутствует) юмор ситуации”.

И тут же – возвращение к нему (к номогенезу; помните ещё?):

"Но разве добродушие -- метод творческого познания и достойный способ жизнеощущения?”.

Я б творчество сравнил с тем, как десантник ладонью разбивает кирпич. Совсем не добродушие. А, тем не менее, Мандельштам выдал перемирие.

Так что значит уход от полюса и возращение к нему? Может, всё-таки барокко? Середина между дарвинизмом и номогенезом, т.е. ламаркизм… и Кузин.

Мозги повывернешь с этим Мандельштамом.

Но это я играл на противоречиях. А нельзя ли ту же срединность, что ли, увидеть в образности? – По-моему, можно. В сцене посещения выставки живописи.

"Я вышел на улицу из посольства живописи.

Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце -- завернутым в серебряную бумагу. И тут только начинается третий и последний этап вхождения в картину -- очная ставка с замыслом.

У дверей кооператива стояла матушка с сыном. Сын был сухоточный, почтительный. Оба в трауре. Женщина совала пучок редиски в ридикюль.

Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок,-- и все это -- отдаленное и липовое -- было напихано в веревочную сетку”.

То бишь то, что он только что видел на выставке, было ерунда.

А что он там видел? – ЯКОБЫ страсти-мордасти.

Я подчеркну то, что у Мандельштама явно иронично по отношению к художникам и к тому, что ненатурально у зрителя.

"Тут я растягивал зрение и окунал глаз в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза.

Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку -- на синий морской околодок...

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема.

Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка.

И я начинал понимать, что такое обязательность цвета -- азарт голубых и оранжевых маек -- и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем.

Время в музее обращалось согласно песочным часам. Набегал кирпичный отсевочек, опорожнялась рюмочка, а там из верхнего шкапчика в нижнюю скляницу та же струйка золотого самума.

Здравствуй, Сезанн! Славный дедушка! Великий труженик. Лучший желудь французских лесов.

Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незыблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти. [Мандельштам, наверно, слышал где-то звон, что "Сезанн верил в постоянство форм и красок мира и устойчивость отношений между ними", - вот и тянет себя, как Мюнхаузен из болота непонимания, издеваясь, правда, над собой. А непонимание естественно при такой неверной установке. Потому что на самом деле Сезанн - это отвергание этого мира вообще (как слишком плохого). И потому у него не только не устойчивость, а хаос каких-то стенных блоков с оконными проёмами, наваленных справа перед домом. И даже перспективная сходимость линий в одну точку нарушена в доме. Ещё кромки прямых верха и низа крыши, будучи продолжены, сходятся в одну точку на горизонте (что правильно), но край тени на стене этого же дома, будучи тоже продолжен, уже и близко в эту точку не попадает.]

Но меня-то пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы, плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять -- катышки желтоватого сливочного мороженого [А мороженое - плывёт. Мандельштам верно почувствовал. Но смеётся зря. Потому что "безотчетное чувство беспокойства, неустойчивости, тревоги" заставляло Сезанна делать очертания нечёткими].

Зато я невзлюбил Матисса, художника богачей. Красная краска его холстов шипит содой.

Ему незнакома радость наливающихся плодов. Его могущественная кисть не исцеляет зрения, но бычью силу ему придает, так что глаз наливается кровью.

Уж эти мне ковровые шахматы и одалиски!

Шахские прихоти парижского мэтра!

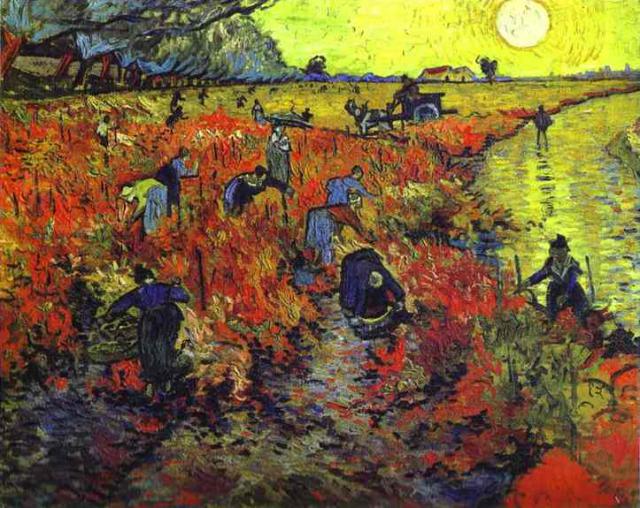

Дешевые овощные краски Ван Гога куплены по несчастному случаю за двадцать су [Сытый голодного не понимает. Мандельштам дошёл опять до умиротворения своим соединением несоединимого, своим согласием абстрагироваться от жизни обычной, имея идеалом жизнь как угодно ничтожную. Ему хорошо. И он не понимает, что Ван Гогу настолько нестерпимо плохо - аж небо, вон, нереальное - что мыслимо подумать, что Ван Гогу хорошо может быть только иномирие несуществующее, как не существует такое небо, каким он его нарисовал. Которое светится какой-то такой чернотой, что земля бледнее неба выглядит].

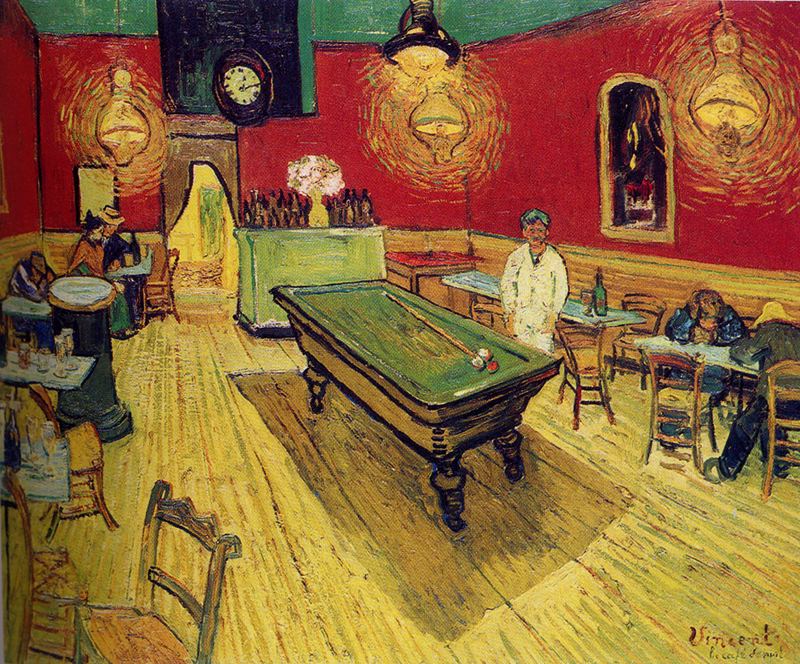

Ван-Гог харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся как желоб в электрическом бешенстве. И узкое корыто биллиарда напоминает колоду гроба.

Я никогда не видел такого лающего колорита [То же непонимание сытым голодного. Ван Гог эту цивилизованную тюрьму так нарисовал, что ясно, что он мечтой уносится в принципиально, а не иначе, несуществующее иное].

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов [Кондукторские, значит, невнимательные, потому что надоевшие от одинаковости. Тогда как у Ван Гога гораздо более сильное переживание - Абсолютного отторжения этого злого, злого, злого мира. Ради чего отторжение? Ради иного Абсолюта. Пусть и немыслимого.].

Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны, как зрительные пособия -- карты из школы Берлица.

Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.

Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Монэ воздух речной [Единственный художник, над которым Мандельштам не иронизирует. Оно и понятно. Абы какая жизнь, воспеваемая импрессионистами, очень близка его "Мне все равно, когда и где существовать!"].

Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей.

[Но когда это "хорошо абы что" доходит до крайности, не выдерживает и Мандельштам.]

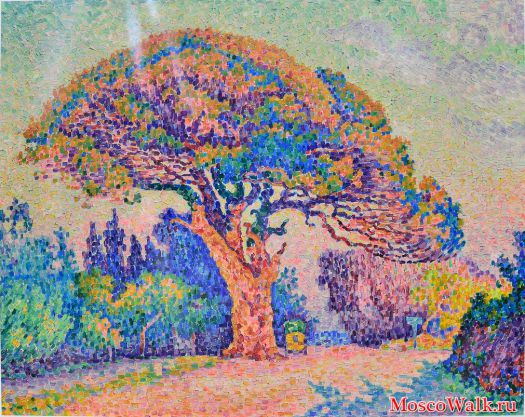

Синьяк придумал кукурузное солнце.

Объяснительница картин ведет за собой культурников. Посмотришь -- и скажешь: магнит притягивает утку.

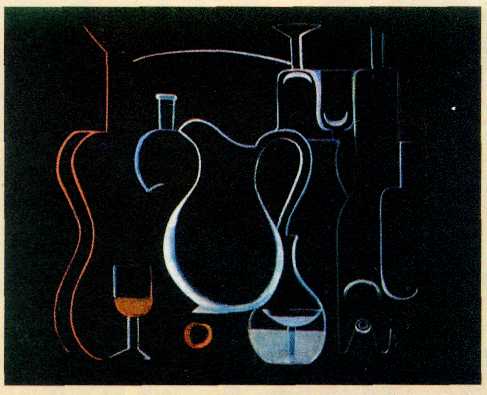

Озенфан сработал нечто удивительное -- красным мелом и грифельными белками на черном аспидном фоне,-- модулируя формы стеклянного дутья и хрупкой лабораторной посуды.

А еще вам кланяется синий еврей Пикассо [Здесь такое же, как и с выше упомянутыми ницшеанцами: Сезанном, Матиссом, Ван Гогом, - неприятие и этого ницшеанца, ошеломлённого - из-за своего сифилиса - открытием, что мир Абсолютно Зол]

и серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие как колеса огромной лотереи, с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах.

Но не довольно ли?

В дверях уже скучает обобщение.

Для всех выздоравливающих от безвредной чумы наивного реализма я посоветовал бы такой способ смотреть картины.

Ни в коем случае не входить как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам...

Прогулочным шагом, как по бульвару,-- насквозь!

Рассекайте большие температурные волны пространства масляной живописи.

Спокойно, не горячась -- как татарчата купают в Алуште лошадей,-- погружайте глаз в новую для него материальную среду -- и помните, что глаз благородное, но упрямое животное.

Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зрения, для которой хрусталик еще не нашел единственной достойной аккомодации,-- все равно что серенада в шубе за двойными оконными рамами.

Когда это равновесие достигнуто -- и только тогда -- начинайте второй этап реставрации картины, ее отмывания, совлечения с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной и сгущенной действительностью.

Тончайшими кислотными реакциями глаз -- орган, обладающий акустикой, наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды, с которыми он нянчится, как с писаной торбой,-- поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия.

Материал живописи организован беспроигрышно, и в этом его отличие от натуры. Но вероятность тиража обратно пропорциональна его осуществимости.

А путешественник-глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны”.

Как я посмел, спросите? В биологии-де Мандельштам разобрался, а в новой живописи – нет?

А что я виноват, - отвечу, - если он так написал. Не надо, мол, волноваться: это не жизнь.

Мандельштам свою вещь назвал полуповестью. Может, из-за нехудожественности (мало подсознательного, много от ума). Он писал о ней:

"Вы всегда бранили меня за то, что я не слышу музыки материализма, или диалектики, или все равно как называется.

Эти же разговоры продолжаются в моем “Путешествии”… Самое личное из наших [с Кузиным] качеств помогло мне сделать такой прыжок в объективность, который мне даже не снился. Кто я? Мнимый враг действительности, мнимый отщепенец. Можно дуть на молоко, но дуть на бытие немножко смешновато” (http://rvb.ru/mandelstam/dvuhtomnik/02comm/0632.htm).

Холоднокровней, мол, Маня, вы не на работе. И этому можно верить, раз это – полуповесть.

Это срединность.

Искомая и найденная.

26 августа 2016 г.

Натания. Израиль.

Впервые опубликовано по адресу

http://www.pereplet.ru/volozhin/402.html

| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |