С. Воложин

Бирштадт. Картины

Художественный смысл

|

Бегство в прекрасную внутреннюю жизнь. |

Метаморфозы великого художника Бирштадта

Начну с исповеди по поводу таких вот репродукций, при всей красоте содержащих, на мой взгляд, что-то пугающее.

Бирштадт. Гроза в Скалистых горах. 1859.

Бирштадт. На пресной воде у ворот Дьявола, Небраска. 1860.

Бирштадт. Золотые ворота. 1900.

Бирштадт. Озеро Луизы. 1889-1892.

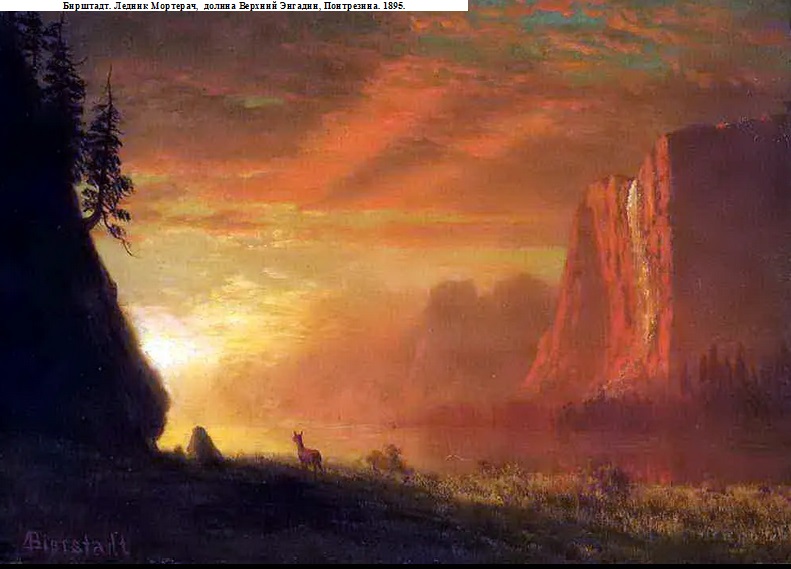

Бирштадт. Ледник Мортерач, долина Верхний Энгадин, Понтрезина. 1895.

Бирштадт. Олень на закате. 1860-е г.

Ну и т.д. Можете сами понаходить ещё и ещё устрашающие примеры.

Признаюсь, что пользуюсь полной бесконтрольностью. Это у меня давно, с молодости. И с работы. И не только. Я спустя годы понял, что мой политический темперамент делал из меня стихийного левого шестидесятника. Если правые хотели социализма с человеческим лицом, что практически было способом тихой сапой вернуться в капитализм, то левые были за ежедневное увеличение самодеятельности за счёт потакающего государства вплоть до полного исчезновения этого государства, что означило б наступление коммунизма. Мои потуги самоуправления были доносчиком оценены, и куратор КГБ но нашему НИИ предложил меня уволить “по собственному желанию”. Тихо. А я не увольнялся, хоть меня и донимали. И меня терпели. Не потому что я был ценный работник. В звании зама главного конструктора по конструкторской части череды радиоизмерительных приборов не много ума надо было, и меня было легко заменить. Но то была Литва. Рационализм. Распоряжение выполнили и буквально, и довольно халатно: донимали. Не вина начальства, что я не увольнялся. И я продолжал бесконтрольно одевать электрические схем радистов в материал. На переаттестации меня спросили, что я наиболее ценю в своей работе. Я ответил: чувство, как на гигантском слаломе. Суметь пройти всю дистанцию и не сбить из ворот (правил и стандартов) ни одного. Результат бывал налицо. Человеком я слыл ответственным и надёжным. И меня никто не проверял. Раз я в простейшем, вообще-то, деле компоновки наткнулся на такую трудность, что пришлось для её преодоления набрести на приёмы, называвшиеся построением графа и системным подходом. Это было ново. И я было решил этим поделиться в отраслевом журнале. Послал статью. Но там потребовали обнаучить. И то, что сослуживцами читалось как занимательный детектив, стало непереносимо скучным. И я такой контроль отверг. Самообразовавшись в искусствоведении, я при СССР писал в стол и для лично знакомых. И тоже никем не контролировался. И с наступлением гласности для меня ничего не изменилось, ибо я был не рукопожат из-за своей левизны, которая неизбежно чувствовалась при обращении к такой категории, как идеал художника. А когда я перешёл к акцентированию ценности идеала, когда он подсознательный, для меня публиковаться стало возможно только в тех электронных журналах, где тексты не изменяются редакцией. Ибо что это за муть, мол, подсознательный идеал.

Я и тут не чудил, а просто развивал мысль Выготского, что катарсис (результат столкновения осознаваемых восприемником произведения противочувствий от “текстовых” противоречий), - что катарсис подсознателен (осознать который может практически только искусствовед). А симметрично – для творца – вдохновением – получался при зеркальном отражении мысли – идеал автора, причём тоже подсознательный.

Если ценить произведения только за наличие следов подсознательного идеала (за странности, иначе говоря), то получится ж аполитичность и внеморальность. – Кому это нужно? – Правильно: никому. Принцип Выготского не применяет ни один (!) искусствовед за 55 лет со времени публикации его “Психологии искусства”. Патриоты меня шпыняют, если я не обнаруживаю странностей в патриотическом произведении, либералы – за то, что у меня нет выпадов против Путина. Всё вместе – за сложность.

А особой сложностью обладает один из типов подсознательного идеала – ницшеанство. Это до такой крайности разочарованные творцы, что, кажется, нужно или самому обладать какой-то исключительной тонкокожестью, или уметь в их, сверхразочарованных, вжиться. Массам это особенно трудно. Плюс осознаваемая часть этого идеала, называемая “над Добром и Злом”, из-за не отвергания Зла (“над” это не “нет”), считается большинством в качестве аморального. Плюс Гитлер любил Ницше. – Всё. На ницшеанстве стоит молчаливое клеймо. И в России (а про Запад я не знаю – их языками не владею) игнорируют, что есть у ницшеанства подсознательная часть (которая и завладевает-то творцами, а не людьми, притворяющимися ими). И эта подсознательная часть, если одним словом – иномирие. Если двумя – метафизическое иномирие. Если больше – принципиально недостижимое иномирие, противоположное тому свету христианства с Царствием Божием на небе для прощённых и спасшихся в виде душ – принципиально достижимый идеал. Чем он смыкается с Этим светом. Из которого ницшеанцам бежать в иномирие хочется из-за непереносимой скуки Этого света.

Приблизительное представление меры скуки даёт потенциальная бесконечность: всегда можно сделать ещё один шаг. (Я напоминаю, что ницшеанство для масс есть очень трудно постижимый идеал. Не всякий может представить непереносимость нуды того, что всегда можно сделать ещё один шаг. Оптимизм такой возможности представить легче: герой, мол. А пессимизм – труднее.) Принципиальную недостижимость иномирия тоже нелегко представить. А ещё возникает вопрос: на фига он идеал, если он принципиально недостижим? И трудно, опять же, представить, что творца манит возможность дать образ такого иномирия. Мы ж все, не художники, не творцы. Нас же не мучают подсознательные идеалы. Нам же трудно представить, какая это радость – образ дать.

И вот такой неконтролируемый я взял себе это иномирие на вооружение и шпыняю им честной народ. Приговаривая, что метафизичность лишает его аморальности. Когда честному народу проще плюнуть и на это иномирие, и на меня с ним. А я не унимаюсь и талдычу, что очень большая “текстовая” странность (абстракционизм, например) свидетельствует об иномирии в подсознании художника. И это надо-де ценить. – Что я вероятнее всего могу получить в ответ, как не плевок?

А я не унимаюсь и лезу, и лезу.

У меня (неконтролируемого), видите ли, мысль родилась, что разочарование, размером в страшнейшее нечто, то есть ницшеанского размера, может же случиться с любым очень уж тонкошкурым художником.

И тогда, начиная романтиком, в побеге от ужасов технического прогресса

такой потенциально тонкошкурый, Бирштадт сперва бежит в свою прекрасную внутреннюю жизнь,

Бирштадт. Долина Йосемити. 1864.

образом которой является роскошная природа (да и образом самого бегства фронтирсменов {передвигающих западную границу США на запад от атлантического побережья}).

Тут можно опять дать череду пленительных репродукций без ничего устрашающего.

Но я не стану. Ищите сами.

А я хочу отнять у романтиков "заострённый, романтически окрашенный субъективизм… замысла (одиночество человека, созерцающего стихии природы [когда стихии эти не благостные])” (Виппер. Сильвестр Щедрин в Италии. В книге “Советское искусствознание ’74”. М., 1975. С. 325”).

Хочу отнять и отдать их ницшеанству, большему разочарованию, чем у романтизма.

Я ж неподконтрольный.

Я вижу в ненатурально тёмных местах картин Бирштадта мрачный образ метафизического иномирия, а не прекрасного внутреннего мира романтика-лишенца.

Так логичнее. Хоть смена идеала на идеал – это сомнительность.

9 декабря 2020 г.

Натания. Израиль.

Впервые опубликовано по адресу

| На главную страницу сайта |

Откликнуться (art-otkrytie@yandex.ru) |